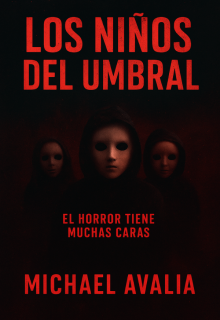

Los niños del umbral

El niño que no cruzó

El niño que no cruzó

No había ciudad. Ni tampoco nombre, ni calle, ni calendario. Solo un corredor de ceniza, estrecho como un pensamiento que no termina de formarse, donde el aire vibraba con una electricidad antigua, casi orgánica. Allí estaba el niño.

No llevaba máscara.

Sus manos, manchadas de tiza blanca, temblaban apenas mientras trazaba en el suelo una línea irregular. No era un dibujo: era una frontera. Un umbral.

Del otro lado, algo aguardaba. No tenía forma fija. A veces parecía un pasillo de colegio, otras una habitación infantil y en ocasiones el hueco vacío que queda en una casa cuando alguien no vuelve. Era todos los lugares donde el miedo había aprendido a quedarse.

—¿Puedo pasar? —preguntó el niño.

El espacio respondió sin voz.

Imágenes

Una mesa puesta para cuatro en una casa que ya no tenía familia. Tres pupitres vacíos bajo una lluvia interminable. Una mochila abandonada junto a una fuente seca.

El niño cerró los ojos:

—Si cruzo —susurró—, alguien dejará de sufrir.

Sus dedos se detuvieron un instante sobre la tiza. Había querido cruzar otras veces. No por valentía, sino por cansancio.

El aire se tensó:

—Y alguien desaparecerá —añadió.

Por primera vez, no hubo respuesta inmediata. Entonces, las tres figuras surgieron detrás de él. No llegaron caminando. No atravesaron nada. Simplemente estuvieron allí.

Las máscaras blancas no reflejaban luz, sino ausencia:

—Vosotros solo aparecéis cuando nadie mira —dijo el niño sin girarse—. En el momento en que el dolor se vuelve invisible. Siempre que los grandes prefieren creer que no pasa nada.

Las linternas no parpadearon. Las bolsas no se movieron.

—Yo sí veo.

Borró un fragmento del umbral con la palma de la mano. La línea quedó incompleta, herida. No la cruzó. Se sentó frente a ella.

—No jugaré —dijo—. Pero tampoco me iré.

Las tres figuras se inclinaron levemente, como si el mundo hubiera cambiado de peso.

El juego, que solo conocía dos órdenes —invitar o tomar—, se enfrentaba por primera vez a algo que no podía procesar. Alguien que permanecía.

No en calidad de víctima. Ni a manera de jugador sino como testigo. Pero en el mundo real, algo se desplazó. Las bolsas de papel seguían apareciendo, aunque algunas estaban abiertas. Las máscaras permanecían dentro, intactas. Los caramelos, no.

En ciertos patios, las sombras dejaban de alinearse con la valla. En algunas pantallas, el mensaje “¿Juegas?” titilaba… y se borraba solo. Nadie lo celebró. Ninguno lo comprendió.

En un rincón del sistema —donde ni la red ni los mapas llegaban—, un niño sin máscara seguía sentado. Ante un umbral incompleto. Y, muy lejos de allí, una bolsa de papel apareció sin que nadie la hubiera enviado.

No salvaba. Ni destruía. Ni vencía. Solo miraba. Pero para los niños del umbral, eso era una novedad. Algo que no sabían cómo llevarse.

Última imagen

Dicen que, desde entonces, algunas máscaras ya no devuelven un rostro vacío cuando se las mira. Cuentan que, si se observa con suficiente cuidado, en su blancura imposible aparece el reflejo de un niño pequeño sentado. Con las manos aún manchadas de tiza. Esperando. No para jugar. Para que alguien, por una vez, no aparte la mirada. Aunque algo, en la blancura de la máscara, no coincidía del todo con su reflejo.

#136 en Terror

#185 en Paranormal

halloween violencia tragedia, terror psicologico misterio, narrativa oscura

Editado: 11.01.2026