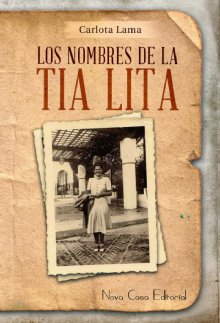

Los nombres de la tía Lita

AMELITA

Cuando la conocí ya no tenía apellido. Ni siquiera tenía nombre.

Había nacido cuando el mundo era muy pequeño, las casas muy grandes, los hombres muy hombres y las mujeres aún se desmayaban. Su vida le permitió observar cómo el mundo se hacía cada vez más grande, las casas más pequeñas, los hombres ya no eran tan hombres, y las mujeres llegaban a la conclusión de que desmayarse, además de una tontería, era una pérdida de tiempo.

Su padre, hombre sereno de mirar transparente y azul, llevaba una pañería en el centro mismo de la capital. Paños el Nuevo Mundo. “Gran hombre de negocios”, dirían años más tarde algunos de sus hijos.

Su madre, doña Petronila, que ya nunca se desmayaba, redonda, ojos negros cuadrados, recia, dispuesta, entre semana peinada con moño bajo, los domingos en misa rulito trasero bajo el velo negro.

Nueve hijos, solo una chica, todos guapos, algunos altos y rubios, otros morenos, y siempre vestidos con buenos paños. Una familia orgullosa, católica y cumplidora, ejemplo de virtudes tradicionales, y cómodamente ubicada en la cerrada sociedad de la que formaba parte.

Solo un leve borrón ya muy escondido en el tiempo empañaba la claridad de aquella ejemplar familia. Don Camilo había tenido un desafortunado desliz en su despedida de soltero a consecuencia de un exceso de alcohol que sus amigos le habían obligado a beber. La falta de costumbre de su cuerpo con aquellos estimulantes había hecho el resto. Retozó con una buena moza a la que deslumbró con su porte y elegancia y a los nueves meses apareció la consecuencia. Un niño de ojos muy negros y brillantes y tez demasiado oscura para venir al mundo en tierra de celtas. Al poco tiempo del nacimiento, la madre de la criatura se presentó en casa de los González con enorme timidez y un niño envuelto en harapos.

—Don Camilo, por favor —dijo la joven madre cuando le abrieron la puerta.

—Pase. ¿De parte de quién? —le preguntó otra joven sin sonrisa.

—María, soy María. Quizás él ya no se acuerde de mí…

—Un momento. —Petronila, que por aquel entonces aún no se había ganado el doña, frunció el ceño y miró de reojo y no sin bastante envidia el hatillo con vida que aquella mujer traía en sus brazos. Después de 10 meses de matrimonio su vientre no acababa de despertar por mucho que rezaba y cumplía con todos sus deberes de esposa. Recorrió el largo pasillo hasta el cuarto de estar donde su marido pasaba las mañanas de los domingos hasta la hora de misa.

—Una chica pregunta por ti —le dijo.

Don Camilo, ser varón de buena familia y lucir corbata eran los únicos requerimientos para ser honrado con un don, se levantó con agilidad a pesar de su tamaño y acudió al recibidor en el que se encontraba una sombra. La pasó a la sala y cerró la puerta. Al cabo de dos horas salió con el hatillo en brazos, despidió a la sombra y apretó su culpabilidad contra su pecho. Le habían puesto contra las cuerdas.

—Es suyo y no puedo criarlo, no tengo dinero. ¿Lo quiere o lo llevo a la inclusa? Acaba de comer.

Aquel espléndido cuerpo se encogió y perdió su color. Miró el hatillo y vio algo muy, muy pequeño y muy indefenso. Tan indefenso que tardó segundos en tomar la decisión. Se lo quedaba.

—Vuelve cuando le toque comer otra vez —le dijo antes de cerrar la puerta de la calle.

Tenía unos segundos, el largo del pasillo, para decidir cómo decírselo a su mujer y un par de horas hasta que aquella chica volviese y le comunicasen la solución definitiva.

Fue a partir de ese momento cuando Petronila se ganó el título de doña. La sinceridad de su marido, las ganas que tenía ella de tener un hijo y la imagen de aquel ser inofensivo y diminuto envuelto en harapos hicieron el resto. Consiguió dominar el ataque de envidia corrosiva que automáticamente invadió su cabeza y decidió que aquel niño también sería hijo suyo. A partir de ese momento comenzó a mandar. La madre sería el ama de cría y viviría en el piso de arriba hasta que el niño se pudiera alimentar con sólidos. Después se largaría de su casa. Quedaba prohibido que su marido y esa niña, apenas dieciséis años, se encontrasen en ningún rincón de la casa. Ella le subiría al niño a las horas de comer y por las noches para que los dejara dormir. La madre sería pues, ama de cría y nido. Por sus servicios recibiría alojamiento, comida y un pequeño complemento económico. Aunque muy joven, don Camilo ya tenía un buen puesto en la pañería y vivían desahogadamente. Hicieron un pacto; los tres mantendrían, de cara a la sociedad, que la madre era del pueblo de don Camilo y había sido enviada por el cura para que esta conocida familia les ayudase. Ya que no tenían hijos, ellos habían decidido adoptar al pequeño, emplear a su madre para que lo criase y buscarle luego algún trabajo. La chica fue seriamente amenazada si desvelaba la verdad en algún momento y obligada a olvidarse del niño a partir del día en que sus cuidados ya no fueran necesarios. Por supuesto el niño venía sin bautizar. Le pusieron Isidro y se celebró un bautizo por todo lo alto para que nadie pudiera sospechar nada. Toda la sociedad del momento alabó la desprendida bondad de los González y su ejemplo de caridad cristiana. A los tres meses doña Petronila se quedó embarazada y no paró de dar a luz hijo tras hijo hasta muchos años después.

Un buen día doña Petronila notó que su redondez volvía a aumentar por novena vez y dio gracias a Dios por esta nueva bendición. También le pidió al Todopoderoso que aumentase el frío de aquel invierno atlántico para que su esposo pudiera vender más panas, franelas y lanas. Unos meses más tarde cuando, por fin, el cielo abrió entre las tercas nubes invernales nació Amelia con sol. En esta tierra no era fácil nacer con sol, por eso Amelia sonrió muy pronto y siempre se la oyó reír. Incluso tras las épocas más duras que la vida le tenía reservadas, su sonrisa reaparecería poco a poco, porque nada ni nadie sería capaz de apagarla para siempre.