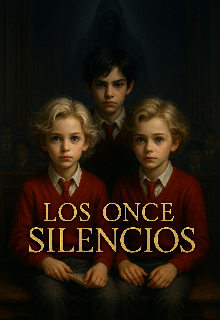

Los Once Silencios

La mirada de los retratos

El sol no se atrevía a entrar en St. Eligius ese día. Las nubes, como una capa de ceniza, habían decidido quedarse sobre la escuela, y la luz, tenue, se filtraba a través de las rendijas de las cortinas con la suavidad de un susurro olvidado.

Adrián, Elías y Rafael se sentaron en el aula, el aire denso a su alrededor, atrapado en una quietud tan profunda que el sonido de sus respiraciones parecía un delito.

La silla crujía. Siempre lo hacía, incluso cuando nadie se sentaba en ella. El asiento vacío en el fondo, como si esperara a un alumno que nunca llegaría. O, más bien, uno que ya se había ido.

Adrián miró de reojo a Elías, que no dejaba de mirar la pizarra. El silencio entre los dos era espeso, como una niebla que se posa sobre el alma. Algo había cambiado. Algo que no podía explicarse con palabras, pero que se sentía en cada fibra de su cuerpo, en cada rincón oscuro del aula.

-¿Lo ves? -preguntó Elías, su voz un susurro casi inaudible.

-¿El qué? -Adrián se acercó más a su hermano, siguiéndolo con la mirada.

-Los retratos. -Elías apuntó con un dedo tembloroso hacia las paredes.

Los retratos, que hasta ese momento parecían simples cuadros antiguos, se veían... diferentes.

Adrián se tensó al verlos. Los ojos de los retratos brillaban con una intensidad que nunca antes había notado. Eran ojos vacíos, profundamente vacíos, pero algo los hacía brillar con una luz oscura que no pertenecía a este mundo.

Era como si en cada par de ojos hubiera una historia por contar, pero una historia que nunca debió ser revelada. Historias de vidas olvidadas, de almas que aún permanecían atrapadas entre esas paredes, esperando ser vistas por alguien.

-No estaban así ayer -dijo Adrián, y su voz salió más ronca de lo que esperaba.

Elías no respondió. Solo siguió mirando a los retratos, como si buscara algo en ellos. Algo que se escondía detrás de la pintura, algo que sus ojos no podían ver, pero que su corazón conocía muy bien.

Fue Rafael quien rompió el silencio, su voz grave y distante.

-No los mires. No te mires en sus ojos.

Adrián giró hacia él, sorprendido.

-¿Qué quieres decir?

Rafael no respondió de inmediato. En su lugar, caminó hasta el fondo del aula y se detuvo frente a uno de los retratos más grandes. Un hombre de mirada severa, vestido con una toga antigua.

Sus ojos eran de un color que no podía ser descrito. No eran grises ni marrones, ni siquiera negros. Eran un color que no pertenecía a la tierra. Eran los ojos de alguien que había visto demasiados secretos y que ahora estaba atrapado en la eternidad, incapaz de liberar lo que había presenciado.

Rafael tocó el marco del retrato con la yema de los dedos, pero no parecía sentir nada. No era un toque de curiosidad. Era más bien un contacto, como si estuviera buscando algo, como si intentara despertar a la figura en el lienzo.

-¿Qué pasa? -preguntó Elías, su tono más bajo que nunca.

-No lo sé. Pero algo no está bien. -Rafael retiró la mano rápidamente, como si hubiera tocado algo hiriente, algo peligroso.

Adrián dio un paso hacia el retrato, pero algo lo detuvo. Fue como si el aire se hubiera vuelto más denso, como si una mano invisible lo empujara hacia atrás. Miró los rostros en los retratos: aquellos hombres, mujeres, niños.

Todos ellos parecían estar observándolo. Pero no solo con sus ojos. Parecía que los retratos los estaban viendo a él, sintiéndolo. El frío en su espalda se intensificó, como si esos ojos los estuvieran absorbiendo, como si la propia habitación hubiera comenzado a devorarlos desde dentro.

De repente, los ojos de uno de los retratos cambiaron. Adrián vio, con horror, cómo la figura en el lienzo se inclinaba hacia adelante, su rostro perdiendo la forma, como si intentara salir de la pintura.

Elías dio un grito ahogado y se apartó del cuadro, con los ojos fijos en el lugar donde la figura había estado, ahora vacía.

-¿Lo viste? ¡Lo viste! -gritó, su voz temblorosa.

-No -respondió Adrián, con la garganta seca-. No sé qué vi.

Pero estaba seguro de que no quería verlo otra vez.

Rafael se acercó a ellos y les pasó una mano por el hombro, como si quisiera tranquilizarlos, pero su rostro estaba pálido, casi como si hubiera visto algo más allá de lo que ellos podían entender.

-El miedo que sentimos no es solo nuestro. Es de ellos. Están atrapados aquí, y nosotros somos la última pieza. No hay vuelta atrás.

No hay vuelta atrás.

Las palabras de Rafael resonaron en la mente de Adrián como un eco que nunca se desvanecería. Algo estaba mal, y él lo sabía. Lo sabía en lo más profundo de su ser. El colegio, los retratos, el aire que se estaba volviendo cada vez más espeso, ya no era lo que parecía.

Y si no podían salir de allí, si no podían entender lo que estaba sucediendo, acabarían siendo parte de esas pinturas. Esas mismas caras que ahora los miraban desde los marcos, con una intensidad que los paralizaba.

De repente, la campana sonó de nuevo. Una sola campanada, esta vez, y luego... el silencio.

Adrián y Elías miraron hacia la puerta. No había nadie. No había ruido. No había estudiantes. Solo ellos tres, atrapados en una clase que ahora parecía no existir. No dentro del tiempo, no dentro del espacio. Rafael comenzó a caminar hacia la puerta, con la mirada fija en la pared del fondo.

-Es hora de irnos -dijo con una calma inquietante.

-¿Cómo? -preguntó Elías.

-No lo sé. Pero si no lo hacemos ahora, no lo haremos nunca.

Sin más palabras, los tres se dirigieron a la puerta, pero antes de que la abrieran, algo los detuvo.

Una sombra. A través de la ventana. Una figura de pie en el jardín. Una figura con el rostro tapado por la sombra de un árbol, pero con los ojos fijos en ellos.

Adrián sintió un frío recorriéndole la espalda, y su respiración se detuvo. Esa figura... no estaba allí antes. Y mientras observaban, la figura levantó la mano. Y los dedos... empezaron a señalar a la puerta.