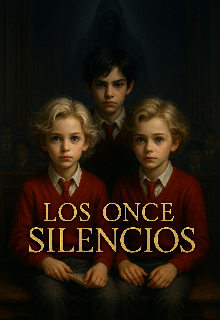

Los Once Silencios

La Puerta Sellada

El sol se estaba apagando. No era una puesta común. No estaba tomando su tiempo para despedirse del día, ni envolviendo el mundo con su luz dorada. No. El sol moría como algo que se apaga a la fuerza, como un eco ahogado que deja en su estela una sensación de vacío, de desvanecimiento.

El patio de St. Eligius parecía una extensión del mismo olvido: las sombras se estiraban hasta las paredes del internado, y el aire, en lugar de acariciar la piel, se pegaba a ella, frío, pesado, denso. La tarde se convirtió en algo más que el fin del día: se convirtió en el borde de una pesadilla de la que no había escapatoria.

Adrián, Elías y Rafael caminaban en silencio por los pasillos oscuros del colegio, un lugar que antes conocían como su hogar, pero que ahora se les presentaba como un laberinto sin salida. Cada paso resonaba de manera extraña en sus oídos, como si las paredes estuvieran absorbiendo el sonido. El colegio parecía estar vacío, pero no lo estaba. Siempre había algo en la penumbra, algo observando, esperando.

El salón 4B ya no era un lugar que se pudiera llamar aula. Había dejado de ser un espacio donde los niños iban a aprender y se había convertido en una trampa. El aula se había cerrado sobre sí misma, como un monstruo que se aprieta cada vez más con cada respiración.

Y a medida que los tres amigos entraban, la atmósfera se volvía más espesa, más densa, como si las paredes mismas los estuvieran atrayendo, como si todo en el lugar tratara de tragarlos.

—No puedo soportarlo más — dijo Adrián, con la voz rota, como si estuviera hablando más para sí mismo que para sus compañeros— Esto no es normal. No puede ser normal.

Elías lo miró. Sus ojos, usualmente tranquilos, ahora reflejaban algo profundo, algo antiguo. Algo que los tres sabían que no podían ignorar.

—No lo es — respondió Elías, pero no fue un susurro. Fue una afirmación rotunda, cargada de angustia, como si algo lo estuviera ahogando desde dentro — Pero aún no sabemos qué está sucediendo. Ni cómo detenerlo.

Rafael, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló. Su voz, normalmente calma, tenía un toque de desesperación que no se podía esconder.

—Hay algo que nos está atrapando, algo que ya está dentro de nosotros. Y no lo estamos viendo.

Una ráfaga de aire frío recorrió la habitación en ese instante, como si el mismo viento que soplaba fuera parte de la entidad que los acechaba. Los tres se quedaron inmóviles, observando las paredes, los escritorios, los pupitres vacíos.

El aula parecía vacía, pero no lo estaba. Las sillas no estaban vacías. Las sombras en cada rincón las ocupaban. Las miradas de los antiguos alumnos seguían fijas en ellos desde los retratos.

Y entonces lo vieron. Al fondo, sobre la pizarra, una palabra apareció. No escrita por ninguna mano visible, sino formada lentamente, como si la tiza estuviera levitando, arrastrada por una fuerza invisible.

Regresen

El aire se volvió helado. El cuerpo de Adrián se tensó, y un sudor frío recorrió su espalda. Elías soltó un jadeo ahogado, sus ojos fijos en la pizarra, incapaz de apartar la vista.

—¿Qué significa? — preguntó Rafael, su voz temblorosa.

—No lo sé. — Adrián dio un paso hacia el frente, pero sus piernas vacilaron— No sé si quiero saberlo.

Elías, más sensible a las vibraciones del aire, comenzó a retroceder, sus ojos se entrecerraron y su cuerpo se tensó como un resorte. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso más, una sombra, más oscura que la propia oscuridad, pasó por detrás de él. Como una marea que arrastra todo a su paso.

—¡Rafael, Elías! —gritó Adrián, pero su voz se quebró antes de salir.

La sombra pasó tan rápido que casi ni la vieron, pero la sintieron. El aire se volvió más denso, el silencio más insoportable. Cada respiro les dolía, como si el aire mismo se les estuviera metiendo en los pulmones con una fuerza sobrenatural.

De repente, las luces parpadearon. Primero una vez, luego dos. Luego las lámparas se apagaron completamente, sumiendo a la habitación en la oscuridad más absoluta. El sonido del crujir de las sillas se amplificó, resonando en la cabeza de los tres amigos como un martillo. Las sombras en los rincones parecían moverse, como si tuvieran vida propia.

Rafael, sintiendo una presión que lo estaba aplastando, se acercó a la ventana, buscando el refugio del aire fresco. Pero cuando miró afuera, lo que vio no era lo que esperaba.

Frente a él, más allá de las cortinas, se extendía un jardín de flores marchitas, pero el jardín estaba vacío. No había vida. Sin embargo, lo peor de todo era lo que vio en el reflejo de la ventana: las sombras dentro del aula, se alargaban y se retorcían, como si estuvieran ganando forma. Alguien o algo estaba dentro de ellas. Alguien o algo estaba observándolos.

—¡Tenemos que salir de aquí! —gritó Rafael, su voz llena de terror.

Pero cuando giraron para dirigirse hacia la puerta, algo los detuvo. Una figura que no estaba allí antes.

Era alta. Demasiado alta para estar dentro de un aula. Y la figura no tenía rostro. No había ojos, ni boca, ni nariz. Solo una máscara de sombras, una tela negra que se deslizaba como niebla.

Sus brazos estaban extendidos, y de sus dedos colgaban hilos que parecían estar conectados al suelo, al aire, a las paredes. Como si la figura misma estuviera tejida en la misma oscuridad que la rodeaba.

No se movía. Solo estaba allí. Mirándolos. Observándolos.

—¿Qué... qué es eso? —preguntó Elías, su voz quebrada, sin aliento.

La figura levantó su mano. No con prisa. No con agresividad. Solo... levantó su mano, como si esperara algo. Adrián, Elías y Rafael no se movieron. Estaban paralizados por el miedo, pero algo dentro de ellos les decía que si se alejaban, si no enfrentaban lo que estaba allí, nunca podrían escapar.

El silencio era ahora total. No había sonido. Ni respiraciones, ni murmullos. Solo la presencia de la figura, que parecía tragar todo a su alrededor. Rafael, con un valor que no sabía que tenía, dio un paso hacia la figura.