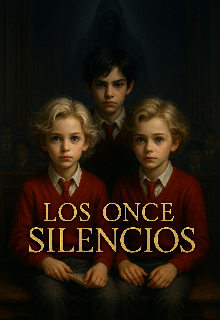

Los Once Silencios

El Abismo de los Nombres Perdidos

Rafael despertó en la oscuridad. No era una oscuridad común. No había esa sensación de vacíos espaciales, ni la negrura que suele calar los sentidos cuando la noche se posa sobre la tierra. Esta oscuridad era más... corpórea.

Densa. Pesada, como si el aire mismo estuviera impregnado de algo podrido, algo que no debía existir. Estaba en una habitación cerrada, sin ventanas ni puertas, como si el espacio mismo lo hubiera tragado. Un espacio sin nombre, sin historia. Y lo peor de todo: un espacio sin tiempo.

Al principio, Rafael pensó que estaba soñando. Pensó que estaba atrapado en un sueño profundo, un sueño del cual no podía despertar. Pero cuando intentó moverse, cuando intentó gritar, la pesadez de la oscuridad lo invadió aún más.

No podía moverse. No podía hacer ruido. Solo su respiración, agitada y entrecortada, le decía que aún estaba vivo. Y en ese momento, se dio cuenta de que no estaba solo.

En la penumbra, figuras humanas se recortaban débilmente. Todos inmóviles, alineados en una fila, con la cabeza ligeramente inclinada hacia el suelo, como si esperaran algo. O alguien.

Todos estaban allí, pero nadie los veía. Nadie los miraba. Sus ojos, vacíos, fijos, no reflejaban ninguna emoción. Como si sus cuerpos estuvieran allí, pero sus almas ya no.

Era un horror sutil. No el horror que grita ni el que se desborda. No. Era el horror que se asienta en el fondo, el horror que se arrastra en silencio. El horror que te consume lentamente.

Rafael trató de moverse, de levantarse, pero algo lo mantenía atrapado. No era una fuerza física, pero su cuerpo no respondía. Se sentía inmovilizado por una corriente que no podía ver, por una presión invisible que lo mantenía en su lugar, como si la misma oscuridad lo estuviera sujetando, asegurándose de que no escapara.

Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, empezaron a distinguir las figuras que lo rodeaban. Algunos de los otros niños desaparecidos, aquellos que habían estado en su clase, aquellos que habían sido elegidos como él. Pero ahora estaban diferentes. Algo los había cambiado. Algo los había posesionado.

Y en medio de esa quietud, Rafael entendió la verdad: todos ellos estaban hipnotizados. Controlados. Como si sus mentes hubieran sido arrancadas y reemplazadas por algo más. No estaban muertos, pero tampoco estaban vivos. Estaban atrapados en una existencia sin conciencia, como marionetas que no sabían que alguien más las estaba manipulando.

Rafael sintió un nudo en el pecho, un terror helado que se apoderó de su corazón. Sus amigos... Adrián y Elías. ¿Qué les había pasado? ¿Por qué no estaban aquí con él? ¿Por qué no los veía entre las sombras?

La sensación de estar completamente solo en ese lugar fue lo que más le aterró. La idea de estar atrapado, rodeado de cuerpos que alguna vez fueron personas, pero que ahora eran solo cáscaras vacías.

—¡Adrián! ¡Elías! —gritó, pero su voz no salió.

Fue como si alguien hubiera puesto una mano sobre su boca, como si el aire mismo lo estuviera estrangulando.

Nadie lo oyó. Nadie se movió. Las figuras no reaccionaron. Seguían mirando al frente, como si no tuvieran voluntad propia. Rafael sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar, como si la habitación misma estuviera respirando con él.

El espacio se expandía y contraía, como un organismo vivo. El aire estaba espeso, opresivo, tan denso que parecía aplastarlo. La sombra de una figura se movió en la esquina más alejada, pero al mirar, solo encontró más oscuridad. Y esa oscuridad se estaba acercando.

Un ruido comenzó a emanar del fondo, un susurro bajo, inaudible, pero que lograba calar en la piel de Rafael como una aguja afilada. Era una voz. O al menos, lo que quedaba de una voz. Era un sonido que no era humano, pero que se deslizaba en su mente, como una corriente fría que lo recorría entero. Era una presencia que lo observaba desde las sombras.

Nombres…

Nombres…

Nombres…

Las palabras repetidas se mezclaban con los ecos en su mente, llenándolo de desesperación. ¿Qué significaban esos nombres? ¿Por qué resonaban con tal fuerza?

No podía soportarlo más. Quería gritar, quería escapar, pero sus piernas no respondían. El pánico lo embargaba, como una ola de oscuridad que lo consumía poco a poco.

Y entonces lo vio. La figura apareció frente a él, en la misma oscuridad que lo rodeaba. No tenía rostro. No tenía cuerpo. Solo una sombra, una niebla oscura que se deslizaba sobre el suelo, moviéndose de manera antinatural.

Como si el tiempo y el espacio no existieran para esa entidad. La figura alzó su mano, lentamente, casi de manera ceremonial, y apuntó a Rafael con un dedo esquelético.

Uno por uno…

Y tú…

...serás el último.

Rafael sintió el peso de esas palabras en su pecho, como si lo hubieran clavado con una espada invisible. Los ojos de la figura se abrieron, pero no había ojos. Solo abismos. Un vacío tan profundo que podría tragarse al mundo entero.

Y mientras esa sombra avanzaba, Rafael sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. La habitación, la figura, los niños atrapados, todo parecía desintegrarse en la negrura que ahora lo rodeaba.

No podía moverse. No podía escapar. La figura lo había alcanzado. Pero justo cuando la sombra estaba a punto de alcanzarlo, una imagen irrumpió en su mente: Adrián. Elías.

Las caras de sus amigos brillaron, incluso en la oscuridad. Un destello de luz en medio de la nada. Y Rafael, con el corazón latiendo frenéticamente, abrió los ojos y gritó con toda la fuerza que pudo reunir:

—¡Adrián! ¡Elías! ¡Por favor!

Pero solo escuchó el eco de su voz.

El tiempo, ese tiempo detenido, lo estaba atrapando. Cada respiración, cada movimiento, parecía llevarlo más cerca del abismo. Rafael cerró los ojos, deseando que la oscuridad lo tragara, deseando desaparecer, pero en su mente resonaba algo más.