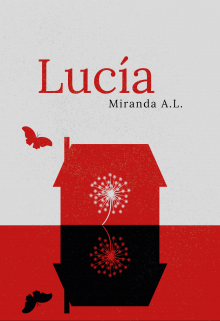

Lucía

Parte I

—¿Vas a revisar todas estas cajas? —pregunta Marcos.

No tengo otra opción. Mi mamá está empecinada en que yo me llevé una caja de bijouterie donde ella guardaba cartas y fotos. Antes de discutir, prefiero darle el beneficio de la duda.

—No son tantas —comento, observando las cuatro cajas. Una sobre la mesita y las otras tres junto a mis pies.

—¿Y si le decís que no la encontraste?

Lo miro, dándole la respuesta. Marcos levanta las manos.

—Está bien —dice—. Voy a buscar a Tami antes que se haga tarde. —Se acerca para darme un beso en la coronilla antes de irse.

La soledad no durará por mucho tiempo. Seguramente Tami esté por terminar su clase de natación para cuando Marcos llegue, y el club queda a media hora de la casa. A lo sumos, habré revisado dos cajas para entonces.

Abro la primera resignada. El olor a polvo inunda la sala. Estornudo varias veces. Tomo los primeros objetos y los coloco sobre la mesa. Son álbumes de fotos, los ojeo por encima sin detenerme demasiado. No es lo que mi mamá me pidió, por lo que estaría perdiendo el tiempo.

Encuentro juguetes antiguos, muñecas de trapo con las que yo jugaba cuando era pequeña. Recuerdo que mi mamá las hacía.

El primer intento es fallido. Guardo todo en su lugar y tomo la segunda caja más cercana a mis pies. Esta pesa un poco más que la otra, y cuando la abro encuentro lo que estaba buscando.

La caja roja de bijouterie.

Me pregunto por qué mi mamá se aferró tanto con esta caja que ni siquiera yo recordaba haber guardado. Es una mujer mayor, de quien creería que su memoria fallaría, pero siempre me sorprende.

Quito un poco el polvo con la mano y estornudo. El rojo escarlata luce aún brillante.

La abro, encontrándome con utensilios de bordado. Los dejo sobre la mesa y hurgo un poco más, encontrándome con notas escritas en una letra elegante que hoy en día es difícil de ver, collares, aros y fotos. Tomo las fotos y comienzo a pasarlas, están viejas, manchadas y descoloridas como es de esperarse. Algunas son de mis papás juntos, en su casamiento, eventos o la casa que tanto trabajaron para tener.

Me detengo en una particular.

Una niña. Yo a mis ocho años con un vestido veraniego rosado sentada en el césped sonriendo a la cámara con la cabeza levemente inclinada hacia la derecha. En la foto no se ve, pero junto a mí había otra niña con su cabeza ladeada hacia mí. Ella también sonreía.

Y la casa en el fondo, la mansión que a mi corta edad deseaba que mi familia viviera allí, era de Lucía, sus padres y su hermano menor.

—¿Cómo salí? —pregunté, poniéndome de pie.

Mi madre se acercó al instante para limpiar los residuos del pasto de mi vestido.

—Hermosa —dijo papá, guardando la cámara en la cartera.

—¿Y Lucía?

—También. —Esta vez, respondió mamá—. Ambas salieron preciosas.

Volteé para sonreírle a Lucía, ella elevó los pulgares.

—¿Vas a jugar? —preguntó mamá.

Asentí. Era una tarde temprana de verano. Quería disfrutar del clima.

—Sí.

—Está bien, pero no te alejes demasiado.

Asentí.

—Vamos a estar acá —dijo mamá al tiempo que giraba sobre mis talones para correr junto a Lucía.

Hacía poco se habían mudado, según me había contado la tarde en que nos conocimos. Fue por casualidad. A mí me gustaba pasear por el amplio campo juntando las flores dientes de león que encontraba en el camino y, al parecer, a ella también.

Congeniamos de inmediato. A Lucía le gustaba el verano, las flores e ir al lago a nadar. Detestaba el colegio, las matemáticas y a su hermano menor. Yo era hija única, pero Lucía se tomó el tiempo de explicarme que lo único bueno del colegio era que podía alejarse de los llantos histéricos de su hermano. Cuando me contó que era tan solo un año menor que nosotras, me sorprendí. Lucía dijo que, según su papá, Lorenzo era así porque su mamá lo mimaba mucho. El papá de Lucía era bueno con ella, supongo que tenía cierta preferencia. Antes de mudarse, solía pasar las tardes de verano con él.

Ahora las pasaba conmigo.

—¿Cuántos dientes de león juntaste, Fiorella? —preguntó Lucía acercándose a mí.

Abrí la palma de mi mano, mostrando los dientes de león que había agarrado.

—Tenés más que yo —señaló, tomando un diente de león suyo para soplarlo al viento. Observé cómo los pétalos se desvanecían en el aire—. Mirá —Señaló un punto delante nuestro sobre el césped—. Una mariposa muerta. —Se acercó a ella, agachándose para verla mejor.

—No la toqués —dije. No me agaché como ella. No quería ver a la mariposa.

—¿Por qué no? Ya no siente nada.

—Igual.

Lucía observó la mariposa por un rato largo. Suspiró y hundió los dedos en la tierra junto al insecto, hizo un pozo pequeño para dejar la mariposa. Cuando la hubo tapado de vuelta con la tierra, dejó todas las flores que había juntado sobre su tumba.

—Al menos ahora tiene donde descansar —dijo, poniéndose de pie mientras daba palmadas para limpiar sus manos—. ¿No?

Asentí, sin saber muy bien qué más decir.

—¿Querés venir a casa? —preguntó de repente.

—¿A tu casa?

—Mis papás no están. Salieron con mi hermano a no sé dónde.

Con mi boca abierta, acepté. Era la primera vez que me invitaba a su casa. A su mansión. El lugar que tantas veces había observado desde la distancia preguntándome por qué no podíamos vivir en un lugar con ventanales altos y de dos pisos.

Caminamos hacia su casa. Mientras más nos acercábamos, más increíble me parecía. Subimos los escalones de madera reluciente y Lucía abrió la puerta hacia la sala de estar más grande que había visto en mi vida.

—Mi casa entra en tu living —comenté, admirando los sillones de cuero y los muebles con vidrios radiantes.

—¿Vas a venir?

Lucía estaba al pie de las escaleras detrás de mí, esperándome.

#1481 en Terror

#1582 en Paranormal

paranormal misterio, paranormal misterio miedo, paranormal suspenso

Editado: 01.08.2022