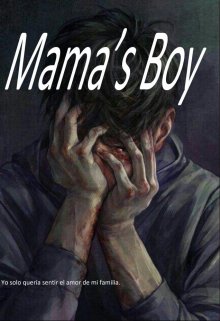

Mama’s Boy

Capítulo 4: Preparativos para el encierro

Los días pasaron como si la casa estuviera envuelta en una niebla fría. Alejandro caminaba por los pasillos sintiendo que cada mirada de Pearl y August lo evaluaba, lo juzgaba, lo condenaba. Cada palabra era una sentencia, y cada gesto, un recordatorio de que no había espacio para él en ese hogar.

—Alejandro, prepara tus cosas —dijo Pearl una mañana, mientras organizaba su bolso para él—. Te llevaremos al centro esta semana.

Él obedeció en silencio, con las manos temblorosas. Cada prenda que doblaba, cada objeto que metía en la maleta, sentía que estaba dejando atrás no solo su habitación, sino también su infancia, su identidad, su libertad.

Ambar y Isaac lo miraban con ojos grandes y confusos. Alejandro intentó sonreír, pero la sonrisa no llegó a sus labios.

—¿Por qué tienes que irte, Alejandro? —preguntó Isaac, con voz temblorosa.

—Es… complicado —respondió, acariciando la cabeza de su hermanito—. Pero recuerda que siempre los voy a querer.

La idea de estar encerrado en un lugar donde no podría ser él mismo lo llenaba de terror. No sabía qué esperar, ni cuánto tiempo tendría que soportarlo. Solo sabía que sus padres lo habían decidido y que no tenía manera de escapar de su autoridad.

Esa noche, antes de dormir, Alejandro miró la ventana. La ciudad brillaba a lo lejos bajo un cielo gris, y la lluvia comenzaba a caer suavemente. Cerró los ojos y respiró hondo, intentando encontrar un poco de fuerza. Sabía que los días que vendrían serían duros, y que tendría que ser más fuerte de lo que jamás había sido.

Pero incluso en medio del miedo, una pequeña chispa de resistencia permanecía viva dentro de él: su verdad no podía ser borrada, y de alguna manera, debía sobrevivir a esto siendo él mismo.