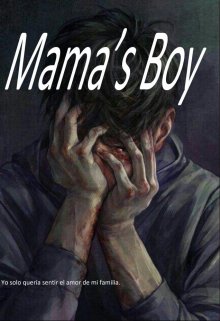

Mama’s Boy

Capítulo 5: Primer día en el centro

El autobús se detuvo frente a un edificio gris, de paredes altas y ventanales que reflejaban un cielo igualmente gris. Alejandro bajó lentamente, sintiendo que cada paso lo alejaba de la vida que conocía. Sus manos temblaban, y un nudo de miedo se apretaba en su garganta.

Los adultos del centro lo recibieron con rostros severos y miradas inquisitivas. No había sonrisas, ni gestos de bienvenida. Solo reglas, normas y la sensación de que cualquier error sería castigado. Alejandro trató de mantenerse firme, pero su corazón latía con fuerza, recordándole que estaba completamente solo.

—Bienvenido —dijo una mujer de voz firme—. Aquí aprenderás a ser la persona que tus padres esperan que seas.

Las palabras resonaron en su cabeza como un eco cruel. “Aprender a ser alguien que no soy…”, pensó, apretando los puños. Cada paso por los pasillos del centro le hacía sentir que la libertad era un recuerdo lejano, y que su identidad estaba siendo cuestionada, examinada, incluso amenazada.

En su habitación compartida, conoció a Ethan, un chico de 18 años que había estado allí más tiempo. Sus ojos tenían la misma mezcla de miedo y cansancio que Alejandro sentía. Ethan no necesitó palabras para expresar lo que todos allí sentían: aislamiento, incomprensión y dolor.

—No dejes que te rompan —le susurró Ethan cuando lo vio observando en silencio—. Tienes que mantener lo que eres. Aunque aquí digan lo contrario.

Alejandro asintió, sintiendo un pequeño hilo de esperanza en medio de la oscuridad. Sabía que el camino sería difícil, y que cada día sería una lucha por sobrevivir sin perderse a sí mismo.

Esa noche, mientras se acostaba en la cama dura y fría, cerró los ojos y respiró hondo. A pesar del miedo, algo dentro de él se mantenía firme: su verdad era más fuerte que cualquier intento de borrarla.

El centro podía intentar cambiarlo, pero Alejandro todavía tenía su voz, su pensamiento y su identidad. Y en algún lugar de su corazón, la chispa de resistencia empezaba a crecer.