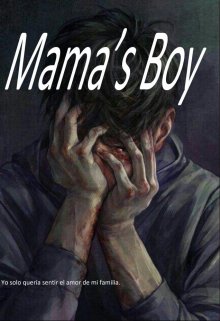

Mama’s Boy

Capítulo 6: Primeras amistades y primeras ideas

Los días en el centro pasaban lentos y uniformes, llenos de actividades que Alejandro no entendía del todo. Todo estaba diseñado para “corregirlo”, para que olvidara quién era realmente. Cada regla, cada mirada severa, cada instrucción parecía arrancarle un poco de sí mismo.

Pero no estaba completamente solo. En la habitación compartida con Ethan, Alejandro comenzó a escuchar historias de otros chicos: sus miedos, sus recuerdos, su lucha silenciosa por mantenerse fieles a sí mismos. Cada relato le recordaba que no estaba solo en su dolor.

—No podemos dejarnos vencer —le dijo Ethan una noche, mientras las luces del dormitorio parpadeaban—. Siempre hay una salida, aunque parezca imposible.

Esas palabras se quedaron en la mente de Alejandro. Durante el día, observaba cada rincón del centro, memoriza horarios, puertas, vigilantes. Poco a poco, una idea comenzó a formarse: escapar sería difícil, pero posible. No podía quedarse allí, no podía permitir que lo borraran.

Al mismo tiempo, Alejandro encontró pequeños momentos de resistencia: leer libros en secreto, dibujar en un cuaderno que escondía bajo el colchón, hablar en susurros con Ethan sobre sus sueños y recuerdos de San Francisco. Cada acto, aunque pequeño, era un recordatorio de que su verdadera identidad aún existía.

Esa noche, antes de dormir, Alejandro cerró los ojos y pensó en sus hermanos, en las calles de su ciudad, en la lluvia que golpeaba los techos. Su corazón latía con fuerza, no solo por miedo, sino por la determinación de no dejar que el centro lo cambiara.

Sabía que su escape no sería inmediato, pero ya había comenzado a planearlo en silencio, y la chispa de esperanza que sentía dentro de él crecía con cada día que pasaba.