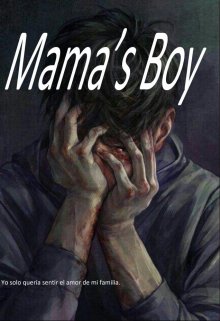

Mama’s Boy

Capítulo 8: La oportunidad

Las semanas pasaban y Alejandro se movía por el centro con cuidado, como si cada paso pudiera delatarlo. Observaba, escuchaba, memoriza todo: los turnos de los vigilantes, los horarios de las actividades, los patrones de las puertas cerradas. Cada pequeño detalle era un hilo que, entretejido, podría darle su única oportunidad de libertad.

Una tarde, mientras limpiaban uno de los pasillos largos del ala norte, Alejandro notó algo que nunca había visto antes: una ventana lateral, apenas entreabierta, con una reja que parecía más débil de lo habitual. Ningún vigilante la miraba; todos estaban ocupados con otra actividad en el patio.

El corazón de Alejandro se aceleró. Esto podía ser su oportunidad. Pero sabía que actuar sin un plan sería suicidio. Esa noche, mientras la mayoría dormía, comenzó a pensar en cada paso, cada posible riesgo. Cada sonido, cada sombra que pasara cerca de la ventana, podía arruinarlo todo.

Ethan lo miraba con complicidad.

—Si lo hacemos, tenemos que ser perfectos —susurró Alejandro—. No puedo fallar. No puedo dejar que me atrapen.

Ethan asintió. Los dos sabían que la presión era inmensa, pero también que quedarse significaba perder todo lo que Alejandro valoraba: su identidad, su libertad, su derecho a vivir como él mismo.

Aquella noche, mientras la lluvia golpeaba los techos del centro y los truenos retumbaban en la distancia, Alejandro sintió algo que no había sentido en semanas: esperanza. No era una certeza de triunfo, sino una chispa que le decía que, tal vez, sí podría recuperar su vida.

Se recostó en la cama, repasando mentalmente cada detalle una vez más. Sabía que el momento exacto llegaría, y cuando lo hiciera, debía estar listo. Porque esta era su única oportunidad para escapar de un lugar que nunca debió llamarse hogar.