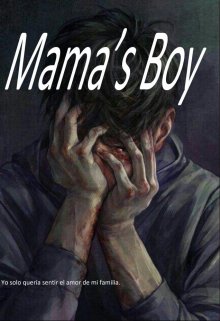

Mama’s Boy

Capítulo 13: Solo bajo la lluvia

La lluvia caía sin piedad, empapando cada centímetro de Alejandro mientras caminaba por las calles de San Francisco. Sus pies estaban mojados, su ropa pegada al cuerpo, y el hambre le daba pinchazos constantes en el estómago. Cada sombra, cada callejón, parecía al mismo tiempo una amenaza y un refugio temporal.

Se sentó en un borde de acera, abrazando sus rodillas, temblando de frío y agotamiento. El mundo seguía girando, indiferente a su dolor, indiferente a su existencia. Por primera vez, sintió que la libertad tenía un precio demasiado alto.

El sonido de un motor lo sobresaltó. Pearl apareció en el coche, luces encendidas, buscando desesperadamente. Alejandro se levantó, débil, y al verla, una mezcla de alivio y miedo lo inundó. Su madre lo llamó con voz temblorosa, pero Alejandro no podía responder; la humillación, el rechazo y el cansancio lo mantenían inmóvil.

Pearl lo encontró finalmente en un callejón, tirado, empapado y agotado. Sin decir palabra, lo ayudó a subir al coche. Alejandro se acomodó en el asiento trasero, abrazando sus rodillas, mientras Pearl conducía en silencio, con los ojos húmedos y la mandíbula apretada.

Esa noche, mientras las luces de la ciudad pasaban veloces, Alejandro comprendió que volver a casa no significaba seguridad, y que la aceptación que había buscado durante años no llegaría tan fácilmente. Su libertad había sido recuperada, pero la confrontación con su familia apenas comenzaba.