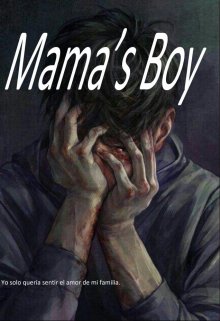

Mama’s Boy

Capítulo 16: Primer día de libertad

La ciudad estaba húmeda y gris, con la lluvia que seguía cayendo sin tregua. Alejandro caminaba con la maleta a su lado, cada paso un recordatorio del precio que había pagado por ser él mismo. El frío calaba hasta los huesos, y el hambre empezaba a dolerle como un recordatorio constante de que la calle no perdona.

Se escondió bajo un pequeño techo en un callejón, tratando de protegerse de la lluvia. Su ropa estaba empapada, y cada movimiento hacía que el agua gotease en sus zapatos, empapando sus pies. La soledad se sentía absoluta. Ningún amigo, ningún adulto, ninguna calle familiar lo rodeaba: solo un mundo que parecía no tener lugar para él.

Pensó en sus hermanos. Isaac y Ambar. Se preguntó si recordarían sus palabras, si sabrían que su amor era real a pesar de todo. Y sobre todo, pensó en Pearl y August, quienes lo habían rechazado y condenado. Cada pensamiento le dolía, pero también le daba fuerza para seguir avanzando.

—No puedo rendirme —susurró Alejandro para sí mismo—. Debo sobrevivir.

Caminó por la ciudad, buscando un lugar donde pasar la noche, evitando a la policía, a los desconocidos y a cualquier peligro. Cada calle era un laberinto, cada sombra una amenaza, y el hambre apretaba más con cada hora que pasaba.

Esa noche, mientras se sentaba en la acera, abrazando sus rodillas y viendo cómo la lluvia dibujaba charcos en la calle, Alejandro comprendió algo cruel: la libertad tiene un precio, y ese precio es más alto de lo que jamás había imaginado.

Pero incluso en medio del frío, del hambre y de la soledad, una chispa dentro de él seguía ardiendo: la necesidad de ser él mismo, aunque el mundo entero lo rechazara.