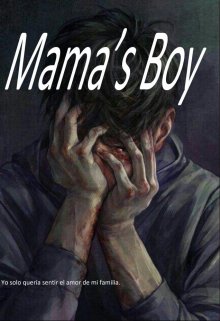

Mama’s Boy

Capítulo 17: Un mensaje de hogar

Alejandro caminaba por las calles mojadas de San Francisco, cada paso más cansado que el anterior. Sus pies estaban doloridos, su estómago rugía por hambre, y la lluvia no parecía tener fin. Cada sombra le recordaba que estaba solo, completamente solo, y que su mundo había cambiado para siempre.

Mientras descansaba bajo un pequeño techo improvisado, sintió vibrar su teléfono en la mochila. Lo sacó, temblando de frío, y vio un mensaje de Isaac:

"Alejandro… ¿estás bien? ¿Dónde estás? Te extraño mucho."

Una lágrima recorrió su mejilla. Era el primer hilo de conexión con alguien que realmente lo amaba, alguien que no lo juzgaba ni lo rechazaba. Su corazón se encogió al pensar en lo lejos que estaba de su hogar, pero también se llenó de un dolor dulce: alguien lo extrañaba de verdad.

Alejandro quiso responder de inmediato, pero las palabras se atascaban en su garganta. No podía decir que estaba solo, empapado, con hambre y sin un lugar seguro. Su hermano solo necesitaba esperanza, no la cruda realidad de las calles.

Así que escribió un mensaje corto, con la voz temblorosa y los dedos helados:

"Estoy bien… no te preocupes. Yo también te quiero."

Presionó enviar, y por un instante, sintió que el mundo era un poco menos frío. A pesar del hambre, de la lluvia y del miedo, esa pequeña chispa de amor fraternal le recordó que no estaba completamente perdido, que había alguien en quien confiar, aunque fuera a distancia.

Esa noche, mientras la ciudad dormía y la lluvia no cedía, Alejandro abrazó su mochila y miró las luces lejanas. La libertad era dolorosa, el camino era solitario, pero había algo que nadie podía quitarle: su verdad, su amor por quienes lo amaban y su deseo de vivir siendo él mismo.