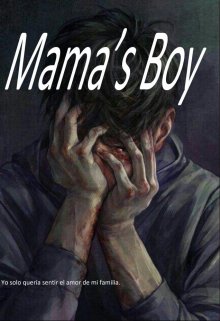

Mama’s Boy

Capítulo 18: Otro día en la tormenta

El cielo estaba cubierto, gris y pesado, como si la ciudad misma llorara con Alejandro. Cada paso por las calles empapadas le recordaba lo vulnerable que era: sus pies lastimados, el estómago vacío y el cansancio que calaba hasta los huesos.

Intentó buscar comida en cafeterías cerradas, en contenedores de basura, en cualquier rincón que pudiera darle un respiro. Pero nada era suficiente. Cada bocado era escaso, cada sorbo de agua, frío y peligroso. La soledad pesaba más que la lluvia, más que el hambre, más que todo.

Pensó en sus hermanos, en Isaac y Ambar, y sintió que un nudo se formaba en su garganta. Los extrañaba más que cualquier cosa. Recordó las palabras de su hermano pequeño, llenas de amor y preocupación, y eso le dio fuerzas para seguir caminando, aunque su cuerpo le suplicara detenerse.

—No puedo rendirme —susurró para sí mismo, abrazando la mochila empapada que cargaba—. No puedo rendirme…

Pero la ciudad no perdona. Cada esquina, cada calle, estaba llena de sombras y de peligros invisibles. Alejandro se movía con cuidado, tratando de mantenerse a salvo, mientras la lluvia lo empapaba y el frío calaba cada vez más hondo.

A pesar de todo, en su corazón seguía brillando una chispa de esperanza. La libertad que había alcanzado tenía un precio, y ese precio era alto, pero al menos podía ser él mismo, aunque fuera solo, aunque fuera en la oscuridad y la tormenta de la ciudad.

La noche caía nuevamente, y Alejandro encontró un pequeño refugio bajo un techo improvisado. Se acurrucó, temblando, abrazando su mochila, y cerró los ojos. La tormenta afuera no era más fuerte que la tormenta dentro de él, pero por primera vez, se permitió sentir que aún podía luchar, aunque fuera un día más.