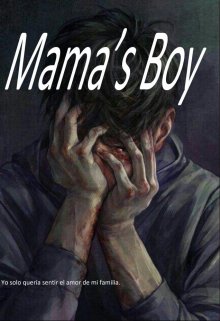

Mama’s Boy

Capítulo 20: Noche de vulnerabilidad

La lluvia caía con más fuerza que nunca, golpeando la ciudad como si quisiera borrar todo rastro de calor y vida. Alejandro estaba empapado, temblando de frío, y cada paso que daba le dolía más que el anterior. La noche parecía infinita, y las luces de la calle apenas iluminaban su camino.

Se apoyó contra un muro, agotado, con la maleta a su lado. El hambre le dolía en el estómago como un punzante recordatorio de que la libertad no era fácil. Sus manos, heladas y adoloridas, intentaban protegerse mientras trataba de encontrar algún refugio que lo resguardara de la tormenta.

Cada sombra era una amenaza, cada sonido un recordatorio de lo solo que estaba. La ciudad que antes le parecía un lugar de sueños ahora se había convertido en un laberinto hostil, indiferente a su sufrimiento.

—Tengo que seguir… —susurró para sí mismo, abrazando su mochila—. No puedo rendirme.

Pero la desesperación lo estaba alcanzando. Sus fuerzas disminuían, y la noche parecía más oscura y larga que cualquier otra que hubiera vivido. Cada paso era un riesgo, cada movimiento, un recordatorio de que la calle no perdona.

Mientras se acurrucaba bajo un pequeño techo improvisado, Alejandro cerró los ojos por un momento. Sentía el frío calando hasta los huesos y el hambre apretándole el estómago. La realidad de su situación era brutal: la libertad tenía un precio muy alto, y Alejandro estaba pagando con su cuerpo y su alma.

Y sin saberlo, esta noche sería una de las más difíciles de su vida, el preludio de un peligro que cambiaría todo para siempre.