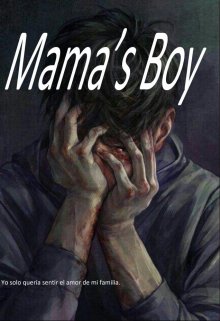

Mama’s Boy

Capítulo 21: Desorientación

El frío había tomado posesión de cada centímetro de su cuerpo. Alejandro caminaba lentamente, arrastrando los pies sobre el pavimento resbaladizo, mientras la lluvia seguía golpeando sin piedad. Su mente estaba nublada, confundida; cada sonido se mezclaba con el retumbar del corazón y el dolor del hambre que no cedía.

Se apoyó en un poste de luz, respirando con dificultad. La noche parecía girar a su alrededor, y la ciudad, que antes había sido su refugio y escape, ahora se sentía inmensa y hostil.

—No… puedo… detenerme —murmuró, apenas audible, con la voz quebrada—. Tengo que… seguir…

Sus ojos se cerraban por momentos, y cada parpadeo era una lucha contra la fatiga que amenazaba con derribarlo. Cada sombra parecía moverse, cada ruido lo sobresaltaba, y la sensación de estar completamente solo se volvía más intensa.

Alejandro sabía que no podía volver a casa, no podía confiar en nadie, y sin embargo, necesitaba encontrar un lugar seguro, aunque fuera imposible. Su cuerpo estaba exhausto, su estómago gritaba por alimento, y la lluvia no parecía cesar.

Cada paso era un riesgo, cada respiración, un esfuerzo. La libertad que había ganado estaba teñida de sufrimiento, y el precio que pagaba se sentía cada vez más cercano a su límite.

Mientras se tambaleaba hacia un callejón más oscuro, Alejandro no podía imaginar que la noche aún le tenía preparada su prueba más dura, una que pondría a prueba su resistencia, su esperanza y su vida misma.