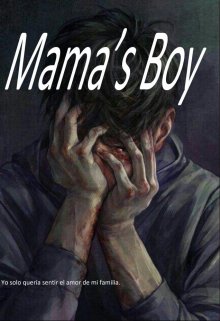

Mama’s Boy

Capítulo 22: Peligro en la oscuridad

Alejandro caminaba tambaleándose por un callejón, sus pies mojados y doloridos, su estómago vacío gritando con fuerza. La lluvia caía sin piedad, golpeando su rostro y empapando su ropa, mientras la oscuridad lo envolvía. Cada sombra parecía moverse, cada ruido lo hacía sobresaltar.

De repente, un grupo de figuras apareció a lo lejos, emergiendo de la penumbra. Sus voces eran duras, burlonas, y sus pasos resonaban sobre el pavimento mojado. Alejandro sintió que el miedo lo paralizaba, pero sabía que no podía rendirse.

—¡Eh, tú! —gritó uno de ellos, acercándose rápidamente—. ¿Qué haces aquí solo en esta calle?

Alejandro trató de correr, pero sus piernas apenas respondían. El hambre y el cansancio lo habían debilitado demasiado. La maleta golpeaba contra su pierna y su corazón latía con fuerza descontrolada.

Cada intento de escapar parecía inútil. La realidad de su soledad y vulnerabilidad era brutal. Alejandro comprendió que la calle no era solo un lugar de libertad, sino también de peligro absoluto.

—No puedo… —susurró, jadeando—. No puedo rendirme…

Pero la tensión era insoportable. Cada paso de los desconocidos lo acercaba a un posible desastre. La lluvia, la oscuridad y su cansancio extremo habían convertido la ciudad en un laberinto mortal, y Alejandro estaba atrapado en el centro de él, solo, exhausto y vulnerable.

Mientras intentaba buscar un resquicio para escapar, la realidad lo golpeó con fuerza: esta noche podría no terminar como él esperaba. Cada decisión, cada movimiento, podía cambiar su destino para siempre.