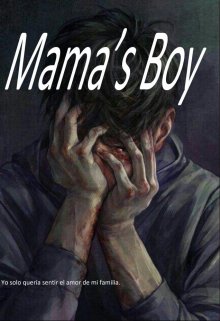

Mama’s Boy

Capítulo 24: Refugio efímero

Alejandro encontró un pequeño refugio bajo un techo roto, una especie de entrada abandonada que le ofrecía apenas un poco de protección contra la lluvia torrencial. Se sentó sobre el frío cemento, abrazando la mochila, temblando de frío y agotamiento. Cada músculo de su cuerpo dolía, y la fatiga hacía que sus párpados pesaran como plomo.

Intentó calmar su respiración y pensar en un plan para la noche, pero el hambre y el frío lo debilitaban rápidamente. Cada movimiento era un esfuerzo titánico; cada pensamiento, una lucha contra la desesperación que amenazaba con consumirlo.

—No puedo… rendirme —susurró, con la voz temblorosa—. Tengo que… sobrevivir…

El sonido de la lluvia golpeando el techo parecía un recordatorio cruel de su vulnerabilidad. No había nadie para ayudarlo, nadie que lo guiara ni lo protegiera. La ciudad que alguna vez había visto como un lugar de libertad ahora se sentía como una jaula interminable.

Se recostó contra la pared, abrazando la mochila con fuerza, y cerró los ojos. Por un momento, permitió que la mente se relajara, que el sueño lo alcanzara, aunque fuera solo por un instante.

Pero incluso en ese breve descanso, Alejandro podía sentir que su cuerpo estaba al límite. La lluvia, el hambre, el frío y la soledad comenzaban a pasar factura. La libertad que tanto había anhelado estaba teñida de sufrimiento, y cada hora que pasaba lo acercaba a un destino que ya no podía evitar.

Mientras la ciudad dormía a su alrededor, Alejandro permaneció inmóvil, atrapado entre la necesidad de descansar y la certeza de que cada minuto que pasaba en las calles podía ser el último.