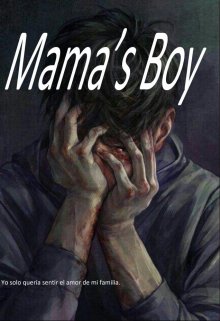

Mama’s Boy

Capítulo 25: Despertar frágil

El amanecer llegó gris y frío, pero Alejandro apenas lo notó. Despertó lentamente, con el cuerpo entumecido y los músculos doloridos. Cada respiración era un esfuerzo, y el hambre le quemaba el estómago. La lluvia había cesado, pero el frío seguía penetrando hasta los huesos, recordándole lo vulnerable que estaba.

Se incorporó con dificultad, apoyándose en la pared del callejón, y miró la ciudad a su alrededor. Las calles parecían indiferentes a su sufrimiento. Cada sombra, cada charco, cada grieta en el pavimento le recordaba que estaba solo, completamente solo, y que su libertad tenía un precio que quizá no podría pagar por mucho tiempo.

—Tengo que seguir… —murmuró, con la voz débil y temblorosa—. No puedo… rendirme…

El cuerpo le pesaba, el estómago rugía, y la fatiga comenzaba a nublar su mente. Cada paso era un esfuerzo titánico, y Alejandro sabía que no podía permitirse detenerse. Pero por más que trataba de avanzar, la ciudad parecía alargarse interminablemente, y su cuerpo empezaba a traicionarlo.

Pensó en Isaac, en Ambar, en sus hermanos que lo amaban, y en la promesa silenciosa de que debía sobrevivir para ellos. Esa chispa de esperanza aún brillaba, aunque frágil y temblorosa, en medio del miedo, la soledad y la desesperación.

Mientras se apoyaba contra la pared para intentar recuperar fuerzas, Alejandro comprendió que cada minuto que pasaba, cada paso que daba en esas calles húmedas y frías, lo acercaba más a un peligro que no podía controlar.

La ciudad continuaba indiferente, y Alejandro estaba empezando a sentir que su cuerpo y su espíritu estaban a punto de ceder ante la crudeza de la libertad que tanto había deseado.