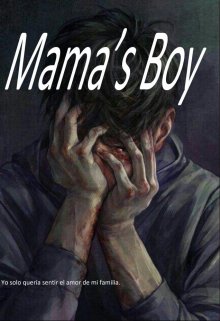

Mama’s Boy

Capítulo 27: Últimos esfuerzos

Alejandro abrió los ojos, temblando, con el cuerpo empapado y los músculos entumecidos. Intentó ponerse de pie, apretando la mochila contra su pecho como un escudo frágil. Cada movimiento era un dolor insoportable, pero su instinto le decía que no podía quedarse allí, no podía rendirse, aunque cada fibra de su cuerpo gritara lo contrario.

—No… aún… no… —susurró, jadeando—. Tengo… que… seguir…

Arrastró un pie tras otro, tambaleándose, mientras la ciudad giraba a su alrededor. Sus brazos apenas podían sostener su peso, y el hambre lo debilitaba más que nunca. Cada paso era un desafío monumental, cada respiración un esfuerzo de voluntad pura.

La lluvia había cesado, pero el frío seguía calando hasta los huesos. Alejandro miró los edificios altos y las calles vacías, sintiendo que la ciudad lo aplastaba con su indiferencia. Cada sombra parecía más larga, cada calle más interminable.

Por un momento, su visión se nubló y el mundo pareció desvanecerse. Intentó gritar, pedir ayuda, pero su voz se apagó en un susurro ahogado por el agotamiento. Su cuerpo ya no respondía como antes, y cada intento de moverse lo dejaba más débil, más vulnerable.

Aún así, algo dentro de él lo impulsaba: el recuerdo de sus hermanos, la promesa de ser él mismo, la chispa de libertad que había mantenido viva en medio del sufrimiento. Pero el precio de esa libertad estaba comenzando a volverse insoportablemente real.

Alejandro cayó de rodillas, abrazando la mochila contra su pecho, sintiendo cómo el cuerpo empezaba a rendirse. La noche lo envolvía, la ciudad seguía indiferente, y el límite de su resistencia estaba más cerca que nunca.