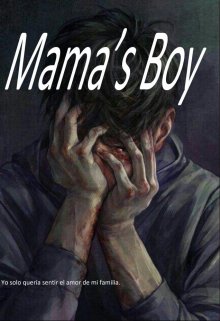

Mama’s Boy

Capítulo 28: Al borde

Alejandro apenas podía respirar. Cada inhalación era un esfuerzo doloroso, cada movimiento un tormento. Sus piernas temblaban sin control, y el frío había calado hasta sus huesos, dejándolo temblando en el pavimento húmedo. Su estómago rugía con hambre, pero no había nada que comer. La ciudad seguía su curso indiferente, como si su sufrimiento fuera invisible.

Se apoyó contra un muro, con los brazos colgando y la mochila apretada contra el pecho. Sus ojos buscaban algo: un refugio, un rostro amigo, una señal de que no estaba completamente solo. Pero no había nada. Solo las sombras alargadas de los edificios y el murmullo lejano del tráfico.

—No… quiero… morir… —susurró, con la voz apenas audible, mientras la fatiga le nublaba la mente.

El mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse. Cada sonido se alejaba, cada imagen se desdibujaba, y la oscuridad parecía acercarse más rápido que la noche. Alejandro sabía que había luchado con todas sus fuerzas, que había buscado la libertad con todo su corazón, pero su cuerpo ya no podía sostenerlo más.

Sus pensamientos se dirigieron a Isaac y Ambar, a los momentos que había compartido con ellos y al amor que siempre los unió. Sintió una punzada de tristeza al saber que quizá nunca más podría abrazarlos, decirles que los quería y mostrarles que su libertad había valido la pena, aunque fuera breve.

Mientras la ciudad seguía su indiferente movimiento, Alejandro cayó lentamente al suelo, abrazando la mochila, abrazando la última chispa de esperanza que aún le quedaba. La vida se escapaba de él con cada segundo, y la soledad se volvía insoportable.

El frío, el hambre y la fatiga finalmente comenzaron a reclamar su precio. Alejandro comprendió, con un dolor profundo y silencioso, que su lucha había terminado.