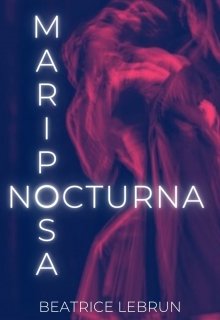

Mariposa Nocturna

Mariposa Nocturna

El piano trio acabó de tocar Corcovado y los clientes aplaudieron. Como siempre, al acercarse medianoche, la interpretación se había vuelto más distendida, más íntima. El pianista, entre una melodía y otra, bebía de una copa de vino tinto, y el contrabajo se encendía un cigarrillo de vez en cuando. Aldara danzaba describiendo melodías invisibles con sus manos, su gracilidad arrancaba de cuajo las miradas de muchos de los presentes, pero sus propios ojos se encontraban ajenos a esa realidad.

Su cabello aleteaba ferozmente alrededor de su rostro de porcelana, provocando cada vez más sonrisas de frustración entre el resto de las damas que intentaban en vano imitar sus movimientos. Los hilos invisibles que la controlaban tan bien coronaban el espectáculo describiendo una fila estela desde cada una de sus articulaciones. Un espectáculo privado solo para quienes podíamos verlos, solamente para los dos.

Cuando por fin las campanas chirriaron exactamente doce veces, mis movimientos cesaron, quedando entonces la bella Aldara a merced de la brisa como si de una hoja se tratase. Luego de dos eternos segundos retomé mi trabajo y continué regalándole mis gestos, y ella siguió revoloteando alrededor de las lámparas de luz perlada mientras la salida se acercaba hacia nosotros. Porque sí, éramos uno.

Cada noche se dedicaba a bailar entre las farolas, siendo yo su único espectador. Mis manos se movían solas mientras mis labios seguían a la maravillosa estrella fugaz que se desplazaba por las calles con el silencio de una mantis religiosa. Tan delicada, tan suave, tan única.

¡Qué hermosa era Aldara!

Al llegar a la puerta de su pequeño paraíso la atravesaba como si fuera neblina y el entorno se volvía de ensueño. Sin ella, el lugar no era más que una caja de zapatos, pero justo cuando la punta de los dedos de sus pies rozaban el suelo se convertía en un mundo casi tan fantástico como ella misma.

A veces navegaba por mares repletos de polillas encantadas, otras paseaba horas por vertiginosos pasillos de algodón de azúcar. Yo siempre adoraba cuando se le ocurría meterse en cualquier escondrijo que tuviera algún espejo, su réplica lucía casi tan perfecta como la auténtica, con los mismos ojos de atardecer de la original. Entonces me quedaba extasiado admirando su divinidad mientras mis dedos hacían su trabajo, guiándola paso a paso hasta el más profundo de sus anhelos.

La contemplaba hasta que caía desvanecida en los brazos de mi archienemigo, el titiritero invisible que la controlaba en sueños. Veía con angustia cómo sus pupilas se agitaban de un lado a otro por debajo de sus párpados transparentes. En esos momentos respiraba profundamente y acercaba la yema de mi dedo meñique a su rostro, ligeramente más pequeño que el mismo.

Aunque no podía jamás sentir el tacto de su piel, en mi mente existía imaginación suficiente como para imaginármelo. Cada noche lo hacía, cada noche bastaba.

Sus pestañas sacudieron el polvo de estrellas que se había acumulado en ellas la noche anterior, se desperezó con cautela mientras sus ojos se acostumbraban a la tenue luz del lugar. En su pequeña caja de zapatos había lugar para una sola vela, colocada con cuidado sobre una caja de música que habría pertenecido a alguna gran señora en otro tiempo.

Palpó la textura del suelo con cuidado, con la planta de sus pies, intentando adivinar si ese día sería una alfombra de terciopelo o mármol duro y liso. Todos sus movimientos se veían acompasados por la melodía constante que solo existía dentro de su cabeza, esa que ni siquiera yo podía ver. Se vistió de nube con toques de esmeralda y poco a poco abrió el agujero que le permitía salir a conocer el mundo, repleto de aventuras y sueños.

Se cubrió el rostro con el velo de seda que utilizaba para esconderse del sol y comenzó a zigzaguear de sombra en sombra hasta que encontró una locación que le pareció pertinente visitar. Un nuevo destino la esperaba cada día, la conexión que teníamos no me permitía saber qué pensaba con exactitud, pero sus emociones me llegaban como corrientazos y me ayudaban a saber qué quería hacer ella a continuación.

Yo la consentía y le concedía cada uno de sus caprichos, era el único medio que tenía para cumplir sus anhelos. La lástima me embargaba cuando recordaba que Aldara ignoraba mi existencia, la del único que la acompañó desde que no era más que un tierno capullo, la del titiritero que manejaba los hilos de su vida, la de ese que se encargaba de que sus añoranzas dejaran de ser tal.

Entró retirando la fina telaraña que cubría sus ojos, ya no la necesitaba, el peligro había pasado. Estaba encerrada en un cubo de terciopelo con asientos de cachemira, a su alrededor decenas de muñecas que intentaban asemejarla. Ninguna jamás habría podido estar cerca de recrear su majestuosidad.

Al frente de todas un enorme escenario de cristal con un único individuo de pie en medio de él. Escuché con paciencia junto a ella sus palabras y sentí como su estómago fue enredándose en un nudo de miles de hilos. Poco a poco la calmé, soplándole al oído aire tibio, y ella terminó por tomar asiento para contemplar silenciosa el espectáculo que apenas iniciaba.

La presión en sus sienes fue aumentando a medida que contemplaba cada una de las presentes intentando danzar con más gracilidad que la anterior. Chispas de indecisión comenzaron a atorársele en la garganta y sintió la punta de sus dedos hirviéndole, palpitando como si cada uno tuviera corazón propio. Tuve que hacer acopio de toda mi fuerza de voluntad para mantenerla allí, tan tensa. Ella no comprendía qué fuera sobrenatural estaba obligándola a permanecer sentada en el mismo lugar en que había estado durante horas.