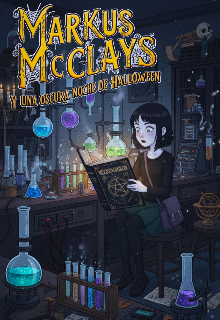

Markus Mcclays y una oscura noche de Halloween

La apacible vida de Markus McClays antes de los sucesos de Halloween

En la isla de Nirvania, en el colorido pueblo de Hollowville, vivía un niño muy especial llamado Markus McClays. Markus era tan especial que él no lo sabía, sus padres no lo sabían, ni sus amigos lo sabían. ¡Maldita sea, ni la vieja chismosa del barrio lo sabía! Aun así, Markus llevaba una vida muy normal. Bueno, «normal» en un lugar donde la mayoría de la gente creía que la Tierra era plana y en el que cada casa tenía una casita de madera para gnomos y hadas en sus patios.

Hollowville era muy pintoresco. El deporte principal consistía en encontrar el lugar donde salía el arcoíris para luego tratar de engañar al leprechaun y robar su olla de oro. Los viejos del pueblo recomendaban disparar seis balazos de plata calibre 22 para que el duende no escapara. Los leprechauns de Hollowville, contrariamente a lo que se piensa, no tenían muy buena suerte.

Markus cursaba séptimo grado de la escuela primaria y tenía doce años. No era muy popular, pero eso no importaba. Ser popular en la escuela de Markus era llevar un peinado con forma de tarántula en la cabeza o comer diez escarabajos seguidos. La mejor amiga de Markus era Melissa. Ella tenía doce años como él y también iba a su mismo curso. Su carácter era bastante sombrío, y muchos decían que era medio bruja.

Ese día, Adalbert McClays, el papá de Markus, lo llamó por su reloj-teléfono mientras salían de la escuela. El reloj-teléfono sonó, y al atender la llamada, Markus vio con preocupación la cara de su padre, que tenía el pelo medianamente quemado y la cara llena de hollín.

—Hola, hijo —dijo el señor McClays desde la diminuta pantalla del reloj de Markus—. ¿Podrías pasar a buscar un paquete para mí en las oficinas de correo? Creo que estaré ocupado por aquí. Estoy dando los últimos toques a mi máquina de las maravillas.

Markus asintió y dijo:

—Está bien, papá, pero me debes una. Ya estoy cansado de ir a buscar tus cacharros al correo.

Y subió a su bicicleta rumbo a la oficina de correo del pueblo. Melissa lo miró y le dijo mientras se alejaba:

—Sí que eres un tonto, Markus. Al menos cóbrale algo a ese viejo inútil.

Melissa era vecina de Markus; vivía en la casa de enfrente de los McClays. Era una chica solitaria y huraña. Vivía encerrada en su cuarto y solo salía para ir a la escuela. Se había vuelto así después de que su madre la abandonara cuando era niña. Le habían dicho que su madre había desaparecido en un cohete creado por su padre, pero ella no creía en eso. Más bien imaginaba que se fue de parranda con algunas de sus amigas. No la culpaba: después de todo, era la esposa del científico más chiflado del mundo, el profesor Julius Frinkelsztain, ganador tres veces del Premio Nobel de la Paz por el generador de energía libre hecho de imanes que desafía las leyes de la termodinámica, el huevo artificial más grande del mundo y la máquina que pone boca y ojitos de mermelada al pan del desayuno.

Markus dobló la esquina del correo y por poco un auto lo atropellaba. Era común que en Hollowville hubiera muchos accidentes. A diferencia del resto del mundo, donde se conduce por la izquierda o por la derecha (como en Inglaterra), en Hollowville todo el mundo manejaba por el medio. En Hollowville, la segunda causa de muerte eran los accidentes de tránsito; la primera, las balas perdidas de plata que se disparaban a los leprechauns imaginarios.

Markus entró al correo y lo encontró como siempre: una pila de cartas y paquetes en medio de la recepción, y al mono del señor Seuss, el viejo encargado del correo de Hollowville, cerrando un par de sobres lamiéndolos.

—¿Señor Seuss, llegó algún paquete para mi padre? —preguntó Markus mientras el señor Seuss veía en un televisor de tubo un episodio de Bonanza.

—¿Qué crees que soy, tu empleado, hijo? Fíjate entre los paquetes y déjame ver la televisión —dijo Seuss mientras tomaba una cerveza.

Markus se agachó y rebuscó durante media hora hasta dar con el paquete de su padre. Pero al revisar la fecha de empaque, se dio cuenta de que era un paquete viejo, que había estado allí varios meses. Le preguntó al señor Seuss si había visto algún paquete nuevo para su padre, pero obtuvo las mismas respuestas de siempre: «No soy empleado del correo», «Estoy por jubilarme mañana» y, por último, «Debe estar en la estación 9 11/4».

Markus tomó nuevamente su bicicleta y se dirigió a la estación de trenes. La única estación del pueblo se llamaba «9 11/4» porque se decía que en el andén número nueve, el día nueve de noviembre de 1911, a las 11:15 (once y cuarto), salió un arcoíris hasta la otra punta del pueblo. Varios cazadores de gnomos visitaron el lugar, y después de balearlo e incluso derribar la pared, no encontraron ningún duende. Ni siquiera una mísera olla de oro. Desde entonces, muchos valientes e intrépidos se lanzan sagazmente contra el muro del andén 9 11/4, tratando de pasar al mundo de los duendes. Hasta el día de hoy, nadie lo ha logrado. Solo se han llevado una foto de recuerdo al estrellarse contra el muro o el regalo principal: una semana en el hospital Matasanos.

Markus le dijo al guarda si había visto dónde dejaron la correspondencia y que venía a recoger un paquete en nombre del señor McClays.

—¿Oh, ese viejo decrépito te mandó? Pues dile que hace tres meses que no viene a recoger la correspondencia. Ya se ha acumulado hasta por el techo del galpón —dijo el guarda.

Luego acompañó a Markus hasta un almacén al costado de la estación y abrió una puerta corrediza. Al ver millares de paquetes y cartas acumuladas hasta el techo, Markus empalideció del susto. Nunca había visto tantas cartas en su vida y temía no poder encontrar el paquete de su padre. Se restregó la mano por la cabeza y, por un momento, maldijo el lío en el que se había metido. Luego llamó a su padre, quien le dijo:

—No te preocupes, Markie. En un momento estaré allí y llevaré mi máquina clasificadora de paquetes.

Y colgó.

Markus no entendía muy bien cómo iba a llegar tan rápido ni qué era eso de la «máquina clasificadora», pero sabía que no era algo bueno.

El señor Adalbert McClays sacó su bicivoladora del garaje y empezó a abrir las palas plegadizas del aeronave. La bicivoladora era un invento que había creado recientemente para instruir a Markus en el bello y peligroso arte de volar. En este caso, más que bello, era un arte extremadamente peligroso.

Adalbert McClays ajustó las palas de la bicivoladora con cuidado. El aparato era una combinación de bicicleta y helicóptero que se veía tanto intrépido como ridículo. Con un último vistazo a su taller, lleno de inventos disparatados, subió al asiento y comenzó a pedalear. Las palas giraron con un zumbido creciente y, con un sacudón, la bicivoladora se elevó en el aire.

Minutos después, se encontraba volando en medio de la ciudad. Varios pájaros lo saludaron al pasar junto al aparato; otros se apartaban, huyendo despavoridos del armatoste volador. Esquivó varias torres de electricidad, pero no pudo con el tendedero de la abuela Nilsa y se lo llevó por delante. La ropa interior de la anciana estalló en mil pedazos al tocar las aspas del bicicóptero. Para colmo, la vieja abrió en ese momento su ventana y, al encontrar semejante espectáculo, gritó entre enojo y sorpresa:

—¡Maldito el chimpancé que te dio ese título de ingeniero, Adalbert McClays!

—Lo siento, señora Nilsa —atisbó a decir el señor McClays—. Le juro que le pagaré los daños… si es que logro parar esta cosa.

El señor McClays hizo caso omiso a las palabras de la señora Nilsa. Él sabía que sus profesores de la Universidad Invisible de Villa Pingüino eran los mejores de todo el país. Quizás hasta del mundo. Había estudiado con el afamado profesor Tartaria, el máximo científico que descubrió que el Sol se encontraba a 12 000 km de altura y era frío. Toda una eminencia.

El motor de la bicivoladora era propulsado por un sistema de imanes de neodimio que, gracias a unos interruptores, se mantenía en movimiento perpetuo. Este era uno de los más novedosos inventos del profesor McClays: el motor de energía libre definitivo. No emitía gases, ni necesitaba aceite; era eficiente y práctico. Tan práctico y simple que, hasta ese momento, no había podido ser replicado. Aunque las malas lenguas decían que era una copia del motor magnético del profesor Frinkelsztain.

Mientras tanto, en el almacén de la estación, Markus observaba con desesperación la montaña de paquetes y cartas. Se preguntaba cómo su padre pensaba resolver aquel desorden. Apenas tuvo tiempo de reflexionar cuando escuchó un zumbido mecánico acercándose. Miró hacia el cielo y vio a su padre descender graciosamente con la bicivoladora, aterrizando justo frente al depósito.

—¡Papá! —exclamó Markus, medio asombrado, medio preocupado—. ¿Qué es esa cosa?

—Es mi bicivoladora, hijo —respondió Adalbert con una sonrisa.

Mirando curioso al aparato, Markus preguntó:

—¿Bici qué…?

—Bicivoladora. Mi nuevo invento. Aunque su nombre técnico es bicicóptero o medio de transporte monoplaza aéreo —dijo orgulloso el profesor Adalbert McClays.

—Pues a mí me parece que simplemente es mi bicicleta vieja a la que le has colocado unas aspas y un motor.

—Ejem… —carraspeó el profesor McClays—. Ahora, vamos a buscar ese paquete.

—Pues te deseo suerte. El paquete está dentro de ese almacén… y está lleno hasta el techo de cosas —dijo Markus, mirando escéptico a su padre.

—¡Bah! ¿Con quién crees que estás, niño? Aquí he traído mi máquina aspiradora-clasificadora. Mira y aprende.

Del compartimento trasero de la bicivoladora, Adalbert sacó una máquina que parecía una aspiradora gigante con luces parpadeantes y varias antenas. La conectó a la fuente de energía portátil de la bicivoladora y la encendió. La máquina hizo un ruido fuerte y comenzó a succionar cartas y paquetes, clasificándolos rápidamente en diferentes montones.

Markus observó asombrado mientras la montaña de correspondencia disminuía rápidamente. En cuestión de minutos, la máquina había ordenado todo. Entre los paquetes recién clasificados, Adalbert encontró el que buscaba.

—Aquí está, Markus. Este es el paquete que necesitaba —dijo, levantando un pequeño bulto envuelto en papel marrón.

Markus suspiró de alivio, pero su padre parecía más emocionado que nunca. Tan emocionado como cuando descubrió que el huevo fue antes que la gallina.

—¡Vamos, hijo! —dijo Adalbert—. Debemos regresar al taller. Quiero mostrarte cómo funciona mi máquina de las maravillas.

—No voy a subirme a esa porquería. Ni loco —dijo Markus, enojado.

—Vamos, te divertirás, Markus —contestó el profesor McClays con ojos melosos, que recordaban al gato de la esquina cuando mendigaba un plato de leche.

Luego de diez minutos de un tira y afloja, Markus ganó la pulseada y se fue en bicicleta hasta su casa. Mientras tanto, el profesor McClays lo hizo en su bicivoladora. Pero esta vez no tuvo tanta suerte y dio a parar contra el cerezo del patio trasero, al no poder detener el aparato. Por suerte, el profesor tenía un paracaídas que se activó durante el choque y lo salvó de una muerte segura.

El profesor McClays se sacudió el polvo que traía encima y enrolló el paracaídas. Luego de bañarse, subió a la azotea, donde estaba su laboratorio ultrasecreto. Para su sorpresa, encontró a Markus y a Melissa adentro, charlando sobre bicicletas. Enojado por la intrusión, consideró poner nuevos sistemas de cerraduras; después de todo, se suponía que debía ser un laboratorio súper secreto. La idea rondó su cabeza un tiempo, hasta que recordó que la cerradura táctil no funcionaba y que poner «123456» como clave de seguridad, como lo había hecho, no era muy inteligente.

—La próxima vez cambiaré la contraseña y pondré «contraseña». Sí, es lo más seguro. Soy un genio —se dijo a sí mismo.

—Hola, señor McClays —dijo Melissa, mirándolo de reojo con una mirada digna de Johnny Rotten. Adalbert pensó por un momento que la niña era la encarnación del lema «No future, no fun».

—Hola, Melie —contestó el profesor McClays y agregó—: ¿Y cómo sigue tu padre? ¿Ya se curó del resfrío?

—No lo sé. Hace unos días que no lo veo. Y no creo que esté resfriado. Creo que era otro de sus inventos fallidos… un químico nuevo o algo así —dijo Melissa, esquivando la mirada del profesor.

El señor McClays se acercó a la ventana redonda de la azotea. Allí había un telescopio que daba a la casa de enfrente: la de los Frinkelsztain, su peor enemigo. Adalbert atisbó un ojo por la mira del telescopio… y en ese momento sonó mentalmente en su cabeza la Cabalgata de las Valquirias. El cielo se oscureció, prediciendo un gran diluvio. Un rayo viperino cayó sobre el pararrayos del doctor Frinkelsztain, iluminando en una ventana su rostro mientras miraba con unos binoculares hacia la casa de los McClays. Por la mira del telescopio, Adalbert vio cómo el profesor Frinkelsztain bajaba los binoculares y lo miraba fijamente. Ambas miradas se cruzaron un momento mientras caían las chispas del pararrayos.

—Viejo traidor —dijo mentalmente el señor McClays—. Algún día me lo pagarás…

El profesor Frinkelsztain cerró rápidamente la persiana de su ventana.

—Papá… te estoy hablando —Markus interrumpió las cavilaciones de su mente.

—Lo siento, Markus. Estaba distraído —dijo, mientras trataba de desenredar sus pensamientos—. Creo que deberíamos alzar un muro para evitar a los viejos chismosos.

El laboratorio del profesor McClays estaba lleno de herramientas, planos y prototipos. Más que un laboratorio, parecía un taller. En el centro de la habitación, cubierto por una manta, había un dispositivo grande y complejo.

—Hijo, esto es en lo que he estado trabajando todos estos meses —dijo Adalbert, quitando la manta para revelar una máquina de aspecto futurista—. Es mi máquina de las maravillas. Puede hacer cualquier cosa que uno imagine.

—¿Cualquier cosa? —preguntó Markus, incrédulo.

—Sí, cualquier cosa —respondió Adalbert—. Pero aún estoy trabajando en algunos detalles. Necesito que me ayudes a probarla.

El profesor McClays abrió el paquete del correo con un cuchillo. Después de forcejear un rato, logró sacar una pequeña pieza de plástico verde: un circuito integrado similar a una placa Raspberry Pi. Colocó la placa dentro de una computadora y la encendió. La máquina emitió un pitido, y desde el interior salió una pequeña antena parabólica.