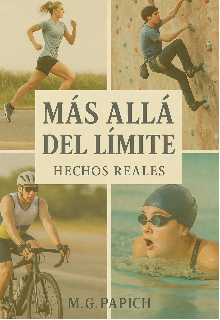

Más allá del Límite - Hechos Reales

Cuando el Mundo Te Enseña a Correr, Pero Vos Necesitás Aprender a Detenerte

El amanecer del lunes llegó con un sabor extraño para Tomás. No era ansiedad ni cansancio; era algo más difícil de poner en palabras: una especie de vibración interna, como si algo estuviera llamándolo por dentro, pidiéndole que preste atención. Se despertó más temprano de lo habitual, sin alarma, como si su cuerpo supiera que ese día sería distinto.

Mientras preparaba su café, notó que había dejado el cuaderno abierto sobre la mesa la noche anterior. La última frase que había escrito resaltaba como si tuviera luz propia:

“Hablar me libera, pero escuchar me transforma.”

La leyó varias veces.

La sintió.

Y supo que ahí había algo que todavía no había explorado del todo.

Ese día no había encuentro en el centro, pero Estela lo había invitado a observar una de las sesiones individuales para que entendiera el proceso completo del programa. Tomás aceptó sin saber exactamente qué significaba. Pero confiaba en ella. Y, sobre todo, confiaba en el camino que estaba transitando.

Se vistió con calma, respirando profundo, como quien se prepara para entrar en un lugar sagrado donde cada gesto importa.

El centro estaba particularmente silencioso esa mañana. No había grupos, ni risas, ni charlas. Solo un eco tenue que llenaba el espacio, como un susurro que acompañaba los pasos de quien caminara por los pasillos.

Estela lo recibió con una sonrisa serena.

—Hoy vas a conocer a alguien especial —dijo, mientras caminaban hacia una sala más pequeña—. Él es uno de los motivos por los que creé este programa.

Tomás sintió un nudo en la garganta.

—¿Por qué yo? —preguntó.

—Porque necesitás entender algo que todavía no viste —respondió ella—. Y porque él también necesita conocerte.

Llegaron a la sala.

Dentro había un hombre sentado en silencio. Tendría unos treinta y cinco años. No levantaba la vista. Sus manos se movían inquietas, chocando entre sí como si buscaran algo que no podían encontrar.

—Tomás, él es Mauro —dijo Estela—. Mauro, él es Tomás.

Mauro levantó los ojos apenas, como quien mira sin mirar.

—Hola —susurró.

Su voz era débil, quebrada por dentro.

Tomás sonrió con suavidad.

—Hola, Mauro. Gracias por dejarme estar acá.

Estela les indicó que se sentaran.

—Hoy no vamos a trabajar con ejercicios —explicó ella—. Vamos a trabajar con pausas.

Tomás frunció el ceño.

—¿Pausas?

—Sí. El mundo nos enseñó a correr —respondió ella—. Pero algunos necesitan aprender a detenerse para no quebrarse.

El silencio llenó la sala.

No uno pesado, sino un silencio que respiraba.

Mauro jugaba con sus manos sin darse cuenta. Tomás lo observó con respeto, sin intervenir, sin acelerar nada. Estaba aprendiendo a escuchar incluso cuando nadie hablaba.

—Mauro —dijo Estela con voz suave—. Contale a Tomás lo que viniste trabajando.

Hubo una larga pausa.

Tan larga que Tomás pensó que Mauro no iba a responder.

Pero finalmente, el hombre inhaló con dificultad, como si cada palabra pesara toneladas.

—Estoy… cansado —dijo Mauro.

Tomás sintió la voz de Mauro como un golpe directo al corazón. No era un “cansado” común. Era un cansancio del alma. De esos que se acumulan año tras año, hasta que un día ya no entra más.

—¿Cansado de qué? —preguntó Estela.

Mauro tragó saliva.

—De exigirme para que los demás crean que estoy bien.

De sonreír cuando por dentro estoy roto.

De querer avanzar cuando lo único que necesito es frenar… pero siento culpa si freno.

Tomás bajó la mirada.

Esa frase lo atravesó.

Porque él también había vivido así.

Años enteros.

—¿Y qué pasa si frenás? —preguntó Estela.

Mauro cerró los ojos, presionó sus dedos contra las rodillas.

—Tengo miedo de no volver a arrancar —respondió.

La sinceridad con la que lo dijo hizo que toda la sala se volviera más pequeña, más íntima, más vulnerable.

Estela lo miró a Tomás.

—¿Te suena familiar? —preguntó.

Tomás sintió un golpe en el pecho.

—Demasiado —admitió.

—¿Querés contarle a Mauro algo de eso?

Tomás respiró hondo.

Se tomó su tiempo.

No quería hablar desde la cabeza.

Quería hablar desde donde dolía.

—Mauro… —empezó— yo también tuve miedo de parar. Pensaba que si dejaba de exigirme, iba a defraudar a todos. Y lo peor… creía que iba a defraudarme a mí mismo.

Mauro lo miró por primera vez con atención.

—Yo también pensé que si no seguía esforzándome… iba a quedar atrás —continuó Tomás—. Pero un día me di cuenta de que no estaba avanzando. Estaba huyendo.

Estela asintió en silencio, validando cada palabra.

—¿Huyendo de qué? —preguntó Mauro.

Tomás respondió sin pensarlo:

—De mí.

Mauro sintió el impacto. Lo mostró su respiración, que se volvió irregular.

—¿Y cómo hiciste? —preguntó con la voz quebrada.

Tomás apoyó las manos en sus piernas, tratando de ordenar lo que sentía.

—Aprendí a detenerme… sin sentir que detenerme era fracasar.

Aprendí que descansar también es avanzar.

Y entendí que a veces el mayor acto de valentía no es seguir…

sino pausar para no romperse.

Estela los observaba a ambos con una mezcla de orgullo y gratitud.

—Mauro —dijo con ternura—. Hasta ahora, viviste corriendo para cumplir expectativas que no eran tuyas. Y nadie puede vivir así toda la vida.

El hombre bajó la cabeza, tapándose el rostro con las manos.

El llanto salió sin permiso.

No era un llanto violento.

Era un llanto antiguo.

Tomás se quedó sentado, sin acercarse de golpe, pero acompañando esa vulnerabilidad con presencia. Las lágrimas de Mauro no pedían consuelo físico. Pedían compañía. Y él estaba ahí.

Cuando Mauro logró recomponer la respiración, Estela habló de nuevo.

—Mauro… ¿sabés qué veo cuando te miro?

Él negó con la cabeza.

—Veo a alguien que sobrevivió demasiado tiempo sin darse cuenta. Y ahora… por fin está empezando a vivir.

#181 en Paranormal

#94 en Mística

#1732 en Otros

#42 en No ficción

superación personal / empoderamiento, sanación interior, autoayuda emocional

Editado: 17.11.2025