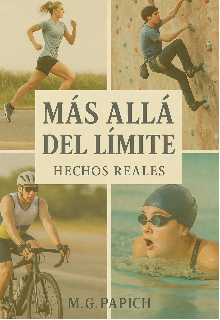

Más allá del Límite - Hechos Reales

DONDE NACE LA FUERZA INTERIOR

Hay historias que parecen empezar en el momento exacto en que se rompen.

Otras comienzan mucho antes, en silencios que nadie escucha.

La historia de Sofía era así: una vida marcada por una batalla interna que el mundo veía solo a medias, y que ella libraba a cada minuto.

A diferencia de muchos, Sofía no tenía un cuerpo dócil.

Su cuerpo se había convertido en campo de resistencia y adaptación desde el nacimiento.

Vivía con una discapacidad motriz progresiva, una condición que avanzaba con el tiempo y desafiaba cada movimiento, cada gesto, cada plan.

Pero su verdadera historia —la que cambió su vida para siempre— empezó el día en que dejó de luchar contra su cuerpo para empezar a luchar junto a él.

1. La niña que observaba más de lo que hablaba

Sofía nunca fue ruidosa. No por timidez, sino porque desde niña entendió que su mundo necesitaba otro ritmo.

Mientras otros corrían, ella observaba.

Mientras otros trepaban árboles, ella se quedaba cerca del tronco mirando cómo bailaban las hojas con el viento.

Mientras otros jugaban a la pelota, ella dibujaba líneas invisibles con los dedos en el aire, como si el propio cielo fuera su cuaderno.

Su madre solía decirle:

—Vos ves cosas que los demás no ven.

Y era cierto.

Sofía tenía una sensibilidad aguda, una forma de leer el ambiente que le permitía entender emociones en silencio.

Pero también aprendió desde muy temprano a ocultar su propio dolor para no “preocupar” a nadie.

La niñez no la trató mal.

Los demás niños no la lastimaban, pero tampoco sabían cómo integrarla.

Entonces ella se refugió en algo que sí podía controlar:

los libros y la música.

Ahí no importaba qué podía o no podía mover.

En esas páginas y melodías, su cuerpo era liviano y su espíritu inmenso.

2. Cuando el cuerpo empieza a cambiar

La adolescencia trajo cambios para todos, pero para Sofía los cambios fueron más bruscos.

Su condición motriz progresaba, y actividades simples —caminar largas distancias, subir escaleras, sostener peso— se volvían desafíos gigantes.

Los médicos hablaban de “adaptación”, pero nadie le explicó cómo adaptarse emocionalmente.

Ese aprendizaje lo tuvo que hacer sola.

Muchas noches lloraba en silencio.

No por dolor físico, sino por la sensación de injusticia.

¿Por qué su cuerpo no obedecía como el de los demás?

¿Por qué cada día parecía perder un poquito más?

Pero había algo que jamás perdía:

su espíritu luchador, aunque ella todavía no era consciente de ello.

3. El día en que dijo basta

A los veinte años, la frustración llegó a un punto límite.

Un día, en la universidad, se le cayó un cuaderno al piso.

Algo tan simple. Tan cotidiano.

Pero cuando intentó agacharse para levantarlo, su cuerpo no respondió.

Los pasillos estaban llenos.

Gente pasando, apurada, distraída.

Sofía sintió una mezcla de vergüenza, impotencia y una profunda tristeza que la paralizó.

Hasta que una chica se acercó, le sonrió y le dijo:

—No pasa nada. Todos necesitamos ayuda a veces.

Y le alcanzó el cuaderno.

Ese gesto, tan pequeño y tan grande, despertó algo en Sofía:

la certeza de que vivir no se trata de esconder la vulnerabilidad, sino de permitir que otros entren cuando uno ya no puede solo.

Ese mismo día decidió buscar un espacio donde pudiera expresarse sin miedo al juicio.

Y así llegó al mismo centro cultural donde las historias de este libro se entrelazaban.

4. El ingreso al taller

Cuando Sofía llegó por primera vez al taller de Nicolás, sintió que su cuerpo temblaba.

No de debilidad física, sino de miedo emocional: miedo a ser mirada, miedo a no encajar, miedo a no poder participar en igualdad.

Pero Nicolás tenía una sensibilidad especial para ver lo que otros no veían.

—Bienvenida —le dijo, sin preguntar nada más—. Acá cada uno participa desde donde puede y como puede. Nada se exige. Todo se acompaña.

Sofía respiró.

Por primera vez en mucho tiempo, no sintió que debía justificar su cuerpo.

5. El arte como forma de resistencia

La primera actividad era pintar un mural colectivo.

Ella dudó.

Sus manos no respondían con precisión.

Los movimientos eran lentos.

Torpes en apariencia.

Pero Nicolás vio algo más.

—No buscamos velocidad —dijo—. Buscamos verdad.

Sofía tomó el pincel.

Lo sostuvo como pudo.

Y pintó una línea ondulada que se movía como un río de colores.

Un compañero la miró y dijo:

—Tu línea se mueve como vos. Tiene ritmo propio.

Y Sofía sonrió.

Por primera vez, su cuerpo no era un límite:

era una huella, una forma única de expresarse.

6. El miedo a depender

El taller avanzaba y Sofía se integraba cada vez más.

Pero había un miedo que la acompañaba en cada actividad:

depender de otros.

No quería pedir ayuda.

No quería ser “una carga”.

No quería que la miraran con lástima.

Hasta que un día, mientras preparaban una obra grupal, se le cayó una bandeja de materiales.

Un compañero corrió a ayudarla.

Ella quiso frenarlo, pero él dijo con una dulzura inesperada:

—Ayudarte no me hace más fuerte a mí. Te hace parte de nosotros.

Y esa frase quebró un muro que Sofía cargaba desde hacía años.

7. El proyecto que cambió su vida

Cada integrante del taller debía crear una pieza para la muestra final.

Sofía decidió hacer algo que la representara:

una especie de figura humana hecha con alambres flexibles y un corazón iluminado en el centro.

Mientras la construía, descubrió que esos alambres, que parecían frágiles, podían sostener mucho peso si se entrelazaban.

#181 en Paranormal

#94 en Mística

#1732 en Otros

#42 en No ficción

superación personal / empoderamiento, sanación interior, autoayuda emocional

Editado: 17.11.2025