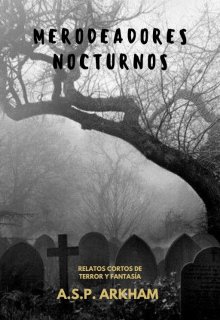

Merodeadores nocturnos

Capítulo 12- La maldición de Spandau (parte II)

Mientas me quedo con la mujer y con uno de mis compañeros, el otro corre en busca de ayuda. En pocos minutos llegan a la carrera el sargento Richter y el doctor Müller con algunos soldados más. El sargento me mira, luego mira a la mujer y vuelve a mirarme como pidiéndome explicaciones. Me encojo de hombros, ¡qué cojones voy a saber yo! El doctor se agacha y examina a la muerta. Informa que ha fallecido de idéntica manera que el señor Schmidt. Apoyo la cabeza de la mujer delicadamente en el suelo y hago una señal al sargento para que me acompañe lejos de oídos indiscretos. Confío en los años que hemos compartido y en la amistad que nos une, confío en que ese pasado juntos sea suficiente como para que no me tome por un trastornado porque decido explicarle lo que ayer me contó aquel pobre viejo borracho.

En un aparte le narro en voz baja toda la leyenda, palabra por palabra, de la torre Juliuisturm y de la maldición que pesa sobre ella. El sargento Richter me mira de arriba abajo, se rasca pensativo los cuatro pelos hirsutos que le quedan en la cabeza. Abre la boca, parece que va a decir algo, pero se lo repiensa y aprieta la mandíbula. Llama al doctor Müller y, en cuanto este se reúne con nosotros, me pide que repita el absurdo relato del torreón y el hechicero. Acabo mi narración. He intentado sonar creíble, quizá un tanto solemne de más, pero ambos me miran como el que mira a un niño pequeño que acaba de inventarse una fabulosa historia. Silencio. Intercambio de miradas y más silencio. El doctor niega con la cabeza y abandona el corrillo. El sargento resopla y me dice que mañana, en cuanto salga el sol, bajaremos al puñetero sótano del torreón. No se ha creído una sola palabra sobre el juramento del nigromante, pero no descarta la posibilidad de que algunos soldados franceses se quedaran rezagados cuando tomamos Berlín y que, asustados, pensaran que ocultarse en la ciudadela era una buena idea.

Clava sus ojos en los míos y con una expresión casi paternal me dice: "Ni magos ni monstruos, Meyer, no me jodas, se trata solamente unos malnacidos que están asesinando a estas buenas gentes". Después, el sargento Richter me da la espalda e informa al resto de que en breve llegará el siguiente turno de patrullas y, por lo tanto, podremos irnos a dormir. Sugiere que descansemos bien esta noche porque mañana nos espera una larga jornada. Antes de despedirse, me mira una vez más y me dedica algo parecido a una sonrisa. Es la sonrisa de un hombre cansado.

Duermo intranquilo en mi camastro, pero me levanto relativamente fresco. En el cuartel todo transcurre con normalidad; el aroma habitual de sudor mezclado con el olor de las cuadras y el desayuno me da los buenos días cuando llego al comedor. Mastico un mendrugo de pan de ayer y algo de panceta mientras sorbo un café que mataría a la peor de las ratas, pero que resulta infalible en su firme propósito de despertarte. Veo aparecer al sargento, camina pesadamente y se arrastra hasta mi mesa. Me dedica un silencioso gesto con la cabeza a modo de saludo y ahoga sus pensamientos en el pozo insondable de su café. Apenas he terminado de tragarme el último pedazo de carne cuando me dice que en marcha. Qué poco duran las alegrías, pienso mientras me chupo la grasa de los dedos (en épocas de carestía, conviene no desperdiciar ningún alimento).

En el patio de armas esperan el doctor Müller y diez soldados con legañas y escaso ánimo. Miro al sargento, lee mi pensamiento y me aprieta por un instante el hombro: "Diez hombres bastarán", dice. Tienen que bastar, me digo a mí mismo. Imparte unas directrices simples, hay poco más que hacer que cargar un par de voluntariosas mulas con palas y picos. Resuelta la logística, abandonamos la seguridad del cuartel general para regresar a la ciudadela de Spandau.

Paseamos sin mucha prisa por las calles de Berlín; la población se afana en recuperar la ciudad. Hormigas trabajando sin descanso con un objetivo común. Nadie escatima esfuerzos; ancianos, mujeres y niños ayudan, cada cual dentro de sus posibilidades. A pesar del persistente olor a humo que parece colmar el cielo de Berlín, el aire también porta consigo olor a optimismo y a pan recién hecho. Curioso, en mitad del caos imperante, alguien ha conseguido poner en funcionamiento un horno para cocer pan. Alimentos humildes contra la escasez; tiempo de patatas, nabos, pan y, si tienes mucha, mucha suerte, un caldo que sepa a algo más que a agua caliente.

La imponente presencia de la fortaleza nos saluda unos centenares de metros por delante, desde esta distancia conserva su magnificencia y no parece que la guerra la haya maltratado en demasía. El día no ha amanecido excesivamente benévolo, el sol apenas se ha abierto paso entre una maraña de nubes perezosas y la amenaza de lluvia es poco más que eso, mera intimidación, pero, curiosamente, los pocos rayos de sol que convergen sobre la ciudadela de Spandau se muestran un tanto esquivos y han optado por evitar la torre Juliuisturm, dejándola en penumbra. Sea casualidad o puro capricho meteorológico, no me gusta. No me parece un buen presagio.

En cuanto llegamos al recinto amurallado, el sargento Richter se dirige a los soldados, ordenando que seis de ellos se distribuyan en parejas y recorran el perímetro. Ojos bien abiertos y reportar cualquier anomalía inmediatamente. Yo me quedo con él, con Müller y con el resto de los soldados, quiere que los acompañe al interior de la ciudadela; el sargento va a sugerir al encargado de la obra que recojan sus bártulos y se tomen el día libre, en cuanto llegue el mediodía no quiere a ningún curioso rondando por el lugar. Ya he mencionado que Richter no es hombre de muchas palabras, pero, si se lo propone, puede llegar a ser muy persuasivo. Espero que el capataz entienda que no conviene forzar el volátil humor del buen sargento.

#458 en Terror

#2076 en Thriller

#776 en Suspenso

misterios y secretos, criaturas sobrenaturales acechando, aventuras y terror

Editado: 03.07.2025