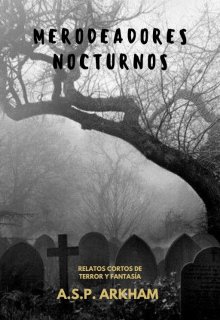

Merodeadores nocturnos

Capítulo 13 - La maldición de Spandau (parte III)

Una vez los soldados designados en el exterior ocupan las posiciones indicadas, el sargento Richter, mientras abotona su casaca, ordena que revisemos los fusiles de chispa y coloquemos las bayonetas, que comprobemos si tenemos pólvora suficiente y que cojamos los picos y las palas que hemos transportado en las mulas. Tras ajustarse el sombrero, hace una señal al doctor Müller y ambos se colocan al frente del pequeño batallón. Me sitúo justo detrás de ellos y avanzamos ordenadamente y en silencio. La torre Juliuisturm aguarda. Alta y oscura nos contempla tan desafiante como indiferente; lleva siglos ahí plantada y ahí seguirá cuando nuestra efímera existencia alcance su final.

Nada más cruzar el umbral de la puerta del torreón, el ambiente cambia por completo y se torna más denso. No sé si es cosa mía -admito que soy un poco sugestionable- o si realmente la atmósfera allí dentro está corrompida, pero siento el aire viciado y algo dentro de mí reacciona arañando las paredes de mi estómago. El interior del torreón es más grande de lo que uno podría pensar desde fuera y resulta tan lóbrego y húmedo que hasta cuesta encender las antorchas; la negrura engulle parte de su luz. Apenas se siente el calor del fuego y nuestra vista tarda unos minutos en acostumbrarse al nuevo entorno. Al principio solamente creo ver sombras danzarinas moverse por las ancestrales piedras de aquella torre, se escabullen entre sus recovecos y reaparecen por arte de magia. Me froto los ojos. Mierda, esto me está afectando más de lo que me gustaría admitir.

El sargento echa un vistazo al suelo del torreón: tablones de vieja madera que rechinan a cada paso que damos. Pide que busquemos, tiene que haber algún escotillón o falso suelo que conduzca hasta un sótano. Rastreamos el suelo como sabuesos en busca de esa entrada y, finalmente, descubrimos unos oxidados goznes... el candado que mantenía sellada esa trampilla está a pocos metros de allí, hecho añicos. Curioso, también hay un pequeño charquito de agua. El sargento Richter indica a dos de sus hombres que abran con cuidado la trampilla. En cuanto la movemos, el óxido entona su quejumbroso canto. Ese sonido me cala hasta el tuétano de los huesos. Acercamos las antorchas y la luz revela unas desgastadas y traicioneras escaleras de piedra; están húmedas y un reguero de agua parece sugerir un rastro, ¿qué demonios deja una estela de agua a su paso? Cada vez tengo más claro que allí no se esconden unos cobardes soldados franceses. El silencio es sepulcral, apenas oigo nada más allá de los latidos de mi corazón, pero el sargento dice que bajemos. Y bajamos. En fila de a uno, asegurando cada paso, lentos como tortugas, pero bajamos.

Tras unos cuantos metros de descenso, alcanzamos un sótano todavía más antiguo que la propia torre. Grandes bloques de piedra configuran un sólido pasillo que parece no terminar, la luz de las antorchas no es suficiente para adivinar dónde está el final del corredor y qué nos espera allí delante. Examinamos las piedras, algunas contienen inscripciones, unas son extrañas e ininteligibles y otras incluyen insólitos símbolos que nadie sabe interpretar, pero también las hay que tienen talladas palabras sueltas en latín. De pronto, el doctor Müller se convierte en el centro de atención; no en vano debe ser el único que ha abierto un libro en toda su vida y, hasta donde yo sé, muchos tratados médicos están escritos en latín. El sargento Richter lo invita a estudiar las palabras grabadas, quiere saber qué dicen y si advierten de algún peligro.

El doctor mira atentamente las piedras, pasando sus dedos por ellas mientras murmura para sí. Su frente se va perlando de sudor y un rictus de preocupación va adueñándose de su cara. No me inspira demasiada confianza su expresión, pero aguardamos en silencio, frunciendo el ceño mientras contemplamos los grabados, como si eso fuera a ayudar de algún modo al buen doctor. Sus dedos se mueven ahora temblorosos y sus ojos tan pronto leen como estudian nerviosamente algunos de los curiosos símbolos esculpidos. El sargento se impacienta y susurra: "Por el amor de dios, doctor, ¿puede decirnos algo o esperamos a que nos maten los condenados franceses?". Müller se incorpora, su tez ha perdido algo de color. Afirma que lo poco que ha logrado traducir narra algo relacionado con una antigua maldición y que una criatura de hielo aguarda a ser despertada para alimentarse de las almas de los habitantes Berlín. Primer atisbo de terror. El sargento se masajea el puente de la nariz, se frota los ojos y suelta aire sonoramente: "No me joda usted también, Müller; lo tenía por un hombre de ciencia". Me mira y me encojo de hombros como diciéndole que ya se lo había advertido.

Richter nos observa uno a uno y en su mirada no hay duda. No hay vacilación. Es tan duro como un pedernal. Ya lo dije antes, lo seguiría sin preguntar. Desenfunda su pistola e indica que avanzaremos por el pasillo sin hacer ruido, por parejas; uno sostendrá una antorcha y el otro llevará el mosquete cargado y listo para disparar. Si algo se mueve ahí delante, no quiere dudas, solamente quiere agallas y, sobre todo, buena puntería. Se gira hacia mí, sonríe socarronamente: "Tú vas con el doctor, Meyer". Miro a Müller, la antorcha tiembla en su mano, pero le digo que todo irá bien para intentar tranquilizarlo. De paso, también intento tranquilizarme a mí mismo. Comienzo a cargar mi mosquete mientras mi otro yo continúa arañando mi estómago y aúlla que me largue de aquí.

#458 en Terror

#2076 en Thriller

#776 en Suspenso

misterios y secretos, criaturas sobrenaturales acechando, aventuras y terror

Editado: 03.07.2025