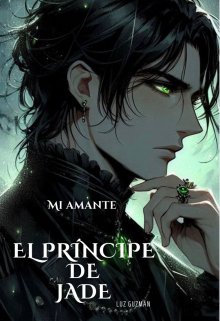

Mi amante, el príncipe de jade.

Maldito amor

Lo que ese ángel sentía por la Santa no era amor como los cielos lo entienden, ni deseo como lo entienden los hombres. Era algo más retorcido: una fascinación sagrada y corrupta, una necesidad desesperada de poseerla, de elevarla con su luz mientras la dejaba caer desde lo más alto, la condenaba a la oscuridad por que le gustaba ver la desesperación en su rostro mientras buscaba su consuelo. La convirtió en su santa profanada, espada sangrienta, su amante secreta.

Ella mataba por él, se ensuciaba las manos con la sangre de sus enemigos, y él, impoluto, la contemplaba desde la sombra, adorando el caos que había sembrado en ella. Le otorgó su poder, pero también le robó el alma. Le borró la memoria, le llenó la mente de mentiras, la arrancó de su madre y de su hermano gemelo. Y cuando ella lloraba por un pasado que no podía recordar, él la acariciaba con dulzura cruel, prometiéndole que ese amor era todo lo que necesitaba.

A veces la besaba a escondidas, con vergüenza en los labios y deseo en los ojos. Le repugnaba su esencia demoníaca, y sin embargo, la adoraba precisamente por eso. Porque ella representaba lo que él no podía ser: auténtica, libre, pura y sin remordimiento. Su amor no era ternura, era un pecado consentido, una cadena disfrazada de promesa.

Y a su manera egoísta, sí, la amaba. La amaba como se ama a un secreto prohibido, como se ama a una herida que uno no quiere que sane. La amaba lo suficiente como para destruirla, si eso significaba que seguiría siendo solo suya.

Bajó de sus aposentos sin anunciarse, envuelto en ese manto de sombras doradas que aún conservaba de sus días celestiales, pero con la mirada hueca de quien ha dejado de pertenecer al cielo. Lo guiaba el impulso más ruin: el hambre de ser adorado por su diente de León.

El bosque se abría ante sus pasos como si las raíces temieran tocarlo. Y entonces la vio.

Ella llevaba el cabello en una coleta, se movía entre los árboles con su ropa de entrenamiento, estaba vestida de blanco y negro, el sudor le brotaba del cuerpo y aun así se veía hermosa. Reía, ligera como una promesa, mientras luchaba contra su aprendiz. El muchacho apenas podía seguirle el ritmo, pero se esforzaba, y ella le corregía con ternura cruel, le empujaba, le retaba. Había fuego en sus ojos. Vida. Parecía que Ishika le había caído bien después de todo, disfrutaba de esos entrenamientos y aunque había existido un beso entre ellos, supieron que eran más amigos, que enemigos, que quedaban mejor como maestro y discípulo, el respeto que se tenían, la química que compartían era la de dos guerreros que amaban el campo de batalla, Beel parecía otra, brillaba sin necesidad de recibir la luz egoísta de su amor condenado.

Y eso fue lo que lo desgarró.

El ángel no habló. Se quedó entre las sombras, observando con la mandíbula tensa y los puños cerrados, como si ese instante lo condenara. Sentía las entrañas retorcerse, ese veneno antiguo que los mortales llamaban celos. Ella nunca había sonreído así al mirarlo a él. Nunca tan libre. Nunca tan humana.

No la quería feliz. La quería suya. Suplicante. Quieta entre sus brazos, temblorosa bajo sus labios.

Y sin embargo, allí estaba ella, viva sin necesitarlo.

Su pecho ardía. No por amor, sino por posesión. Por el temor de que aquella criatura que él mismo había esculpido con sangre y mentiras, ahora pudiera escapar de su sombra.

Quiso llamarla, pero no lo hizo. No aún. Primero debía memorizar ese brillo en sus ojos, esa sonrisa que no le pertenecía, para después arrancarla como se arranca una flor que ha crecido en el lugar equivocado.

Y mientras el aprendiz reía, él se consumía en vida.

—¡Ahhh!—exclamó Ishika después de ser embestido por su maestra y este calló al suelo derrotado.—Usted es invencible…me hace sentir como un novato, lee juro que era el mejor de mi aldea jeje.

—No estuviste tan mal, haz mejorado bastante, antes eras mas lento.—le dijo Beel estirando su mano para que se levantara.

—¿Lo dice enserio? Ya quiero ver a ese cazador para patearle el trasero, seguro que nos sorprenderá en cualquier momento con su “Belleza” “belleza” jajaja

—Si vuelve a llamarme así te daré permiso de que le arranques la lengua jajaja.

—Hecho, jajaja, esperaré con ansias.

—Ay, me muero de calor, me sale vapor del cuerpo como si fuera una fogata, estoy pegostiosa.

—¿Por que no toma un baño? El rió será solo para usted, yo puedo ir a conseguir la cena.—le dijo Ishika mientras se secaba el sudor de la frente con su camisa.

—¿Estás seguro?

—Si, vaya a refrescarse y descanse un rato, llegaré con carne de jabalí o venado y cenaremos como reyes, como ha estado lloviendo hay hongos y podemos cocinarlos también.

—Bien, me daré prisa, tendré la fogata lista cuando llegues ¿cuanto tiempo tardarás?—le preguntó Beel mientras se dejaba caer su hermosa cabellera blanca por la espalda.

—Espero no tardar más de dos horas señora.

—Ok, yo conseguiré la cena de mañana, apresúrate, me muero de hambre.—exclamó Beel con una sonrisa ligera.

—¡Como ordene mi señora!—expresó Ishika sonrojado.

Teldrasil parecía una estatua poseída, los celos no eran un sentimiento nuevo para él. No desde que la amaba a su manera, pues ni siquiera toleró compartirla con su familia.

Pero esa tarde, las penumbras lo devoraron con una violencia primitiva.

Desde el límite del claro, entre las sombras húmedas del bosque, el ángel lo observaba con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. ese muchacho insolente, tenía el atrevimiento de mirarla como se mira a una diosa inmaculada.

El ángel clavó la vista en el aprendiz. Lo atravesó con los ojos como si sus pupilas pudieran desgarrarlo y arrebatarle la vida.

Era una mirada vil, oscura como las bocas del infierno, que no nacía del alma divina que alguna vez tuvo, sino del pozo envenenado en el que él mismo se había sumergido. Sus ojos no solo lo juzgaban: lo desollaban.