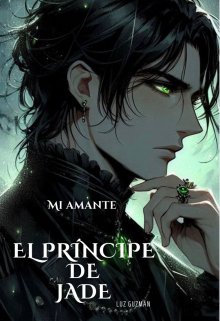

Mi amante, el príncipe de jade.

Tentaciones

La noche no tenía luna. Solo un cielo de tinta rasgado por estrellas indiferentes.

Él estaba ahí, en los balcones del castillo del imperio vampírico, donde los ecos de los condenados aún susurraban entre las piedras. La brisa traía el perfume de los jardines nocturnos del rey: rosas negras abiertas bajo la sangre del crepúsculo.

Y, como cada vez que cerraba los ojos, ella volvía a aparecer.

La princesa Minerva. Su amada, aquellas rosas le recordaban a su damisela, no por las espinas, si no porque eran hermosas aun con toda esa oscuridad rodeándolas.

Ella era todo lo que él no se atrevía a soñar: poderosa, resplandeciente incluso entre las penumbras, hija del linaje más antiguo y temido. Una guerrera coronada con la sangre de siglos, amada por su pueblo y temida por sus enemigos. Ella, que había enfrentado al purgatorio y regresado más fuerte, mientras él… solo había podido mirar.

Inútil. Impotente.

“¿Qué clase de hombre soy, si no pude salvarla?”, se repetía, una y otra vez, como un rezo roto.

La cicatriz de la traición de su padre pesaba como una cadena en su pecho. Él era hijo del traidor, el que casi condenó a todo el inframundo a la servidumbre eterna. Sí, llevaba una corona, pero no tendría trono. Solo un título vacío, un nombre manchado por el pasado.

Y sin embargo… ella lo había amado.

Ella lo amaba.

Aún ahora, cuando sus ojos se cruzaban, había en su mirada una llama que él no se creía digno de sostener. Él la adoraba en silencio, desde el rincón oscuro de su alma, como un penitente contempla un altar que no se atreve a tocar.

—Eres todo lo que yo no soy —susurró al vacío, con la voz deshecha—. Yo soy ceniza, tú fuego. Yo soy ruina, tú legado. ¿Cómo podría un condenado como yo merecer a una reina hecha de furia, sangre y gloria?

La noche no respondió. Solo el leve crujir de las sombras.

Y en su pecho, un amor tan grande que dolía.

Hades se creía tan indigno, se había alistado con furia y poder para reclamarle las llaves del purgatorio al ángel que se había atrevido a encerrar ahí al objeto de su devoción, sin embargo, su determinación y valentía no fueron suficientes, él, junto a todos los valientes, fueron devueltos en deshonra en esferas de luz.

El silencio pesaba como un sudario sobre los huesos de su cuerpo. El príncipe Hades seguía en el balcón, mirando hacia la nada, perdido en la espiral de su dolor. El recuerdo de su falla heredada, su familia adoptiva —la única luz que alguna vez conoció— todo eso ardía en su pecho como una estrella lejana, inalcanzable.

Entonces el aire cambió.

Un frío sagrado se deslizó por su espalda, no como el viento, sino como algo que respiraba, que pensaba. Una niebla negra comenzó a brotar de las sombras, lenta, densa, arrastrándose como un espectro que hubiese estado esperando durante siglos.

Hades no se movió. Lo reconocía. Lo había sentido antes, en sus peores sueños, en los susurros de los corredores del castillo de su infancia. El ángel del Inframundo. El custodio de las ruinas, el juez de los caídos.

—Principe caído… —la voz no provenía de ningún lugar, pero resonaba dentro de su pecho, como un eco atrapado en sus propios huesos—. Sigues aquí, arrodillado ante tu culpa. ¿Cuánto más vas a castigarte? ¿Hasta cuando extenderás tu mano y me dejarás ayudarte?

El príncipe apretó los puños, sintiendo cómo la niebla se enroscaba en su piel, fría como tumba, antigua y pesada como sus fantasmas.

—¿Que haces aquí? —dijo entre dientes, sin girarse.

—Lo mismo te pregunto yo a ti, deberías estar en una luz resplandeciente donde todos puedan ver tu potencial, sin embargo estás metido entre las penumbras como una rata.—le dijo Sephora con pesar.

—Vine porque es el único lugar donde puedo recordar sin romperme por dentro.

La niebla pareció estremecerse, como si sintiera lo mismo que Hades.

—Hagas lo que hagas, no puedes sacarte la culpa de la mente ¿verdad? sin embargo… aún respiras. Aún deseas redimirte. Aún quieres ser digno, del mundo y de ella. Eso te hace débil. O… ¿quizá eso es lo que te hace peligroso?

Un silencio espeso siguió.

—Puedo devolverte tu honor —susurró Sephora con insistencia—. La gloria que tu linaje perdió. No por lastima, sino por justicia. Tu sangre aún clama por lo que le fue robado. Tu trono… tu legado…

El príncipe sintió cómo las palabras se incrustaban en su mente como garras dulces. La tentación era palpable. Podía verla, a toda su gloria, podía verse en su trono de obsidiana, liderando a una Lorda de demonios feroces. Podía ver a minerva con ojos palpitantes, podía oírla decir su nombre, con esa fuerza suave que lo desarmaba.

—Y todo eso… ¿a cambio de qué?—le preguntó Hades con el ceño fruncido.

La niebla lo rodeó completamente ahora. Se le metía bajo la piel, entre los latidos.

—Solo tienes que aceptar lo que eres. No el hijo del traidor… sino el príncipe que el Inframundo necesita. No por tu padre. Por ti. Por ella.

El príncipe cerró los ojos.

—¿Así nada más? ¿Que eres? ¿Mi ángel de la guarda? Jajaja, no me vengas con tonterías, sé como termina esto, pedirás mi alma, mi corazón, un sacrificio, no te daré nada de eso, no puedo, mi novia es dueña de todo eso, estoy quebrado.—le dijo Hades dibujando una sonrisa burlona.

La imagen de su amada cruzó su mente: su mirada decidida, la furia hermosa de su voz, su risa entre los escombros del mundo. La había amado incluso antes de saber lo que era el amor.

Pero ¿podría ella amar al hombre que aceptara la oscuridad por completo?

¿Podría amar al príncipe que se convertiría en leyenda… o en monstruo?

—No, no soy esa clase de criatura, quiero ayudarte por decisión propia, por que me veo reflejado en ti, por que te e elegido.

—¿Me has elegido?—preguntó Hades desconcertado.

—Si, soy un ángel, un guardián, un vigilante, mi especie puede elegir un recipiente, uno solo en toda su existencia, un instrumento al que le puedo heredar la mitad de mi energía vital, mi poder, quiero convertirte en mi santo.