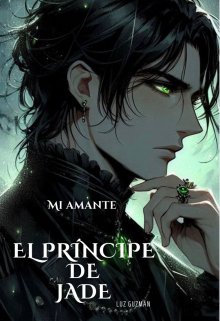

Mi amante, el príncipe de jade.

Dilema del corazón enamorado

Ella florecía como una rosa prohibida en tierra maldita, crecía su poder, su presencia, su oscuridad encantadora. En el corazón del Imperio Vampírico, un trono forjado con siglos de sangre, pactos sellados con colmillos y juramentos rotos al amanecer— su alma, antes temblorosa, comenzaba a erguirse con un nuevo fulgor.

No era paz lo que la rodeaba. Era algo más complejo. Una calma tensa, densa como la niebla que nunca abandonaba los tejados del castillo. Una belleza cortante, como cristales que decoraban un féretro real.

La guerra se cernía como un presagio ineludible, al borde del horizonte.

Se hablaba en susurros de antiguas alianzas que se quebraban como huesos secos, de traiciones que fermentaban en pasillos donde el sol jamás había entrado. Y sin embargo, ella florecía.

Los vampiros la observaban con un respeto que rozaba el miedo.

No sabían si venerarla… o temer que volviera a ser lo que una vez fue:

La rosa del imperio. La Reina de las maldiciones. La emperatriz de la muerte.

Pero no era la misma. ahora había amor en su pecho, una llama incierta pero viva.

no era una experta en el amor, pero quería vivir siempre al lado de su príncipe infernal, lo amaban ella había deseo y ahora tenía un nuevo rostro bajo la misma luna vieja.

Entre cálices de sangre, bailes bajo candelabros eternos, y conspiraciones tan viejas como el polvo en las criptas, ella aprendía a ser algo que no conocía:

una mujer que quiere vivir… y no solo reinar.

Pero incluso una flor sangrante puede atraer a la guerra.

Y el Imperio, hambriento y hermoso, apenas comenzaba a revelar su verdadero rostro.

Minerva miraba con melancolía su balcón, sabía que pronto su amado se marcharía al inframundo para hacer su servicio militar, esta triste por que por un año entero, no vería su rostro, no sentiría su abrazo y no podría posarse sobre su pecho valeroso, la vida se le iba entre suspiros.

—Ojalá los días fueran más largos…—exclamó la princesa entre sollozos invisibles.

Ella no era la única con un dilema que no le permitía ser completamente feliz, en otra habitación fría se encontraba Isabela, abrazada una almohada con las mejillas húmedas y el corazón palpitante.

La habitación era un santuario de penumbra, ajena al calor de cualquier consuelo.

Las piedras rezumaban siglos de silencio, y las cortinas, pesadas como luto, apenas dejaban pasar la tenue luz de la luna pálida.

Allí, entre susurros que no venían de nadie, lloraba ella.

La princesa más hermosa de su imperio. La que todos llamaban la hija del sol, aunque su sangre fuera roja como la noche y su corazón palpitara con un ritmo inmortal.

Su cabello, como oro apagado, caía en desorden sobre una almohada que abrazaba como si al hacerlo pudiera sostener algo más que el vacío. Sus sollozos eran suaves, nobles incluso en la tristeza, como si hasta el dolor tuviera que vestirse de realeza en su presencia.

No lloraba por amor perdido, ni por el prometido que había roto el compromiso.

Aquello había sido una prisión disfrazada de alianza, y ambos lo sabían.

Era libre. Libre por fin. Y, sin embargo, lloraba.

Lloraba por el amor que no podía tocar.Por ese caballero sin título ni escudo, que había logrado lo impensable: despertar en ella algo más fuerte que el deber, más cruel que la eternidad. Deseo. Anhelo. Pertenencia. Necesidad…

Pero él no estaba. Había desaparecido después de ese beso robado.

Decía estar ocupado. Siempre al servicio, siempre lejos. Pero no por desdén…

Ella lo intuía en la forma en que evitaba mirarla demasiado tiempo, en cómo su voz temblaba al pronunciar su nombre, en cómo la distancia parecía protegerlo de un fuego que lo consumía lentamente.

La evitaba…porque la quería demasiado. Y aún no lo sabía.

Ella, condenada a la gracia, a la belleza sin salvación,

sabía que su tiempo se agotaba. Un nuevo compromiso se perfilaba en el futuro cercano, uno aún más frío, más político, más inevitable, aunque ella había decidido seguir su corazón y no casarse con alguien a quién no amara, ese sueño parecía marchitarse, pues al único que amaba parecía no importarle.

Y su corazón, aún palpitante en la inmortalidad, no quería aceptarlo. No quería fingir que no le importaba su distanciamiento, quería amarlo a él Y en esa soledad empapada de lágrimas, rodeada de tapices bordados con historias que no eran suyas, la princesa que parecía sol… se deshacía en sombra.

Por otro lado….

La noche envolvía la torre como un manto antiguo. El viento arrastraba secretos por entre las piedras, y la luna —gigante, blanca, casi tangible— colgaba del cielo como una promesa que jamás descendía.

Allí, sentada sobre el borde más alto, con las piernas colgando hacia el abismo y el corazón atrapado entre razas y emociones, estaba ella. La loba blanca, la hermosa Carin.

No en su forma de bestia, sino en la piel humana que usaba casi siempre, como una armadura frágil para encajar en un mundo que nunca fue suyo. Sus ojos carmesí, ferales incluso en calma brillaban con la humedad del llanto contenido. No lloraba. Las lobas no lloran. Pero sentía. Y eso era peor.

Miraba la luna con un deseo ancestral. No por correr bajo los árboles. No por cazar. No por la manada. Sino por fuerza. Por valor.

Por el aliento salvaje necesario para decirle a su príncipe lo que no sabía si debía sentir. Lo amaba. ¿Lo amaba? O lo creía amar… porque él la había recogido cuando era apenas una criatura abandonada, porque había cuidado de ella, alimentado sus días, dado sentido a sus pasos. Porque le había dado un nombre. Un hogar. Pero no la miraba como mujer. La miraba como a una hermana. Tal vez incluso como a una hija. Y su alma rugía contra eso. No lo hacía por rabia. Si no por impotencia.

Lo veía morir de amor por otra. Por una bruja que por desgracia no podía odiar, pues era bondad encarnada y lo había ayudado en sus momentos más oscuros. la única capaz de igualar su poder y su alma.Y esa bruja también lo amaba. Eran dos llamas del mismo incendio. Y ella, la loba blanca, era solo el lamento de la noche.