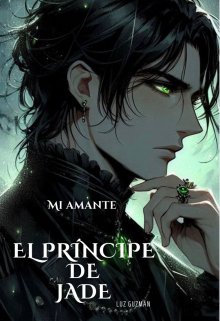

Mi amante, el príncipe de jade.

Una vida por otra

La reina llamó en un tono dulce a Gia, y esta acudió sin dudar, envuelta en sombras suaves como seda vieja. Entraron juntas por aquel portal que había sido invocado por la emperatriz. El príncipe dormía profundamente, sumido en un encantamiento que no era hechizo, sino un bálsamo tejido con magia ancestral para que su cuerpo y espíritu encontraran reposo y esto mientras Gia lo cargaba en sus brazos como si fuera un tesoro.

Lía acomodó con ternura las sábanas, sus manos temblando apenas, conteniendo el peso del dolor y la incertidumbre. Afuera, el mundo seguía girando sin la loba blanca y ahora perdida en la oscuridad de lo desconocido. Pero en aquella habitación, el tiempo parecía haberse detenido.

Gia dio un paso al frente, y sus ojos, al posarse sobre el príncipe, brillaron con una devoción que iba más allá de lo terrenal. Lo miraba como si contemplara algo sagrado, único. Cada roce de sus dedos —ligeros, apenas un susurro sobre su piel— estaba cargado de un anhelo contenido, de un amor que no se atrevía a decir su nombre en voz alta. Lo tocaba como se toca la porcelana más fina: con el cuidado reverente de quien sabe que lo bello también puede romperse.

Lía observó en silencio, sin juicio. En sus ojos había dulzura, y quizá también un atisbo de pena. Ella lo sabía: el amor que Gia sentía por su hijo era un amor verdadero, silencioso, pero más fuerte que muchas palabras. Y en ese instante, mientras Gia cuidaba al príncipe como si al hacerlo pudiera protegerlo de todo mal, ambas mujeres compartieron algo que no necesitaba explicación: el peso de la pérdida, la esperanza aún encendida… y el amor que, aunque callado, lo envolvía todo.

—¿Siempre fue así? ¿Cada que duerme se ve tan precioso?—le preguntó Gia a la reina, mientras le quitaba a Aspen los cabellos del rostro con delicadeza.

Lía dibujó una sonrisa sutil en el rostro y después de soltar un suspiro añadió.

—Gia…¿estás bien?

La reina de las brujas apretó los labios, quería mentir, probablemente si decía las palabras correctas y se disfrazaba de madurez, podría evitar aquella platica incómoda en la que debía montarse vulnerable, pero Lía la desarmaba, sabía que sus más íntimos secretos estaban seguros con ella, aunque fuera la madre de su amado príncipe.

El fuego en la chimenea crepitaba con suavidad, lanzando sombras cálidas sobre las paredes de piedra. Gia se puso de pie junto al balcón, las manos entrelazadas al frente, como si tratara de contener dentro de sí algo que la desgarraba poco a poco. La reina, sentada junto a la cama la observaba en silencio, paciente. Había en el aire un peso sutil, como si ambas supieran que algo importante estaba a punto de decirse.

Finalmente, Gia habló. Su voz era baja, pero firme, como una rama doblada por el viento que aún no se ha roto.

—He pecado en silencio, alteza —dijo sin mirar—. He pecado de celos.

La reina no respondió. Solo ladeó un poco la cabeza, invitándola a continuar.

—a noche en que Carin besó al príncipe... yo lo vi. Lo sentí, aunque estaban a una distancia considerable. algo en mi hirvió. No fue por rabia —añadió rápidamente, como si temiera parecer cruel—, sino por lo que él pudiera haber sentido. Por lo que ese gesto pudiera haber despertado en él. Un latido, una chispa... un recuerdo que no me pertenezca.

Calló un momento, como si las palabras le costaran más que cualquier conjuro.

—¿Puedo hablarle como si fuéramos amigas? ¿Puedo ser completamente honesta aunque eso me reste puntos ante sus ojos?—le preguntó Gia con nerviosismo.

—Somos amigas, puedes incluso dejar de hablarme de usted, más cuando tu eres la reina de toda hechicera, siendo una de ellas, nunca me veré por encima de ti, por favor siéntete con la libertad de hablar claro.

Gia asintió con la cabeza y dijo:

—Tu hijo… es mi centro. Mi devoción le pertenece. Lo amo con cada rincón de mí que aún es humano. Y hubo un instante, solo uno, en que temí que su corazón pudiera, siquiera por un parpadeo, mirar hacia ella como me mira a mí. No con el mismo amor —lo sé—, pero… algo que se le acerque. Y eso me hizo sentir vergüenza. Porque ella es su familiar. Porque lo ama a su modo. Porque yo… no tengo derecho a sentirme amenazada.

Se giró, por fin, y sus ojos estaban humedecidos, pero no suplicaban clemencia. Solo verdad.

—Me siento avergonzada por sentir esto…más cuando yo tengo a Arial y sé el amor que uno puede tenerle a un familiar.

La reina se levantó con lentitud. Su rostro era sereno, sereno como el de una madre que ha visto muchas tormentas y ha aprendido a reconocer cuándo el amor duele porque es verdadero.

—Gracias por confiarme tu fragilidad —dijo al fin, sin dureza—. El amor que no teme nunca es del todo profundo.

La reina se acercó con calma, el murmullo de sus pasos amortiguado por la alfombra gruesa bajo sus pies. Su rostro no mostraba juicio, solo esa tristeza antigua que llevan las madres cuando ven a sus hijos amados ser amados por otros.

Se detuvo junto a Gia, que aún tenía la mirada baja, avergonzada por su confesión. Entonces, la reina habló, con una voz tan serena que parecía brotar del centro mismo de su alma.

—Pocas cosas en este mundo son tan inmensas como el amor que nace entre un amo y su familiar. Es un lazo que no se puede explicar a quien no lo ha vivido. Tan grande como la muerte misma… tan misterioso como el instante en que se abre la vida… tan profundo como el mar en su silencio. Nadie que no lo haya sentido en su espíritu puede comprender la fidelidad que une a dos seres así.

Hizo una pausa, como si buscara las palabras con cuidado, no para convencer, sino para abrir una verdad.

—Aspen conoció a Carin cuando ambos estaban rotos. Él acababa de perder más de lo que un niño debería perder. Y ella… era apenas una cachorra, herida, salvaje, temblorosa de hambre y miedo. Huérfana y sin ganas de vivir. Ninguno de los dos confiaba en nada. Pero al mirarse… se reconocieron. Coincidieron en sus grietas. En su soledad. En ese hambre de compañía que a veces ni uno mismo se atreve a nombrar.