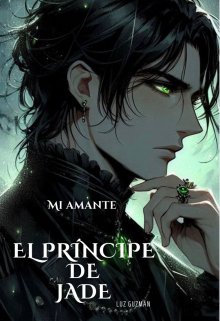

Mi amante, el príncipe de jade.

Sangre por sangre

Las sombras del campo de batalla se retorcían bajo una cortina enferma de sangre, iluminando el fragor de la guerra entre la Reina de los Vampiros y la Reina abisal. Sus espadas chocaban con estrépito infernal, cada golpe desgarraba el aire con ecos que hacían temblar la tierra y estremecer los huesos de quienes osaban presenciarlo. La rabia se mezclaba con la gloria, la furia con la ambición; sus almas ardían como hogueras negras, consumidas por la ira y el honor mancillado.

Y entonces Silfiri emergió entre la masacre, sus pasos dejando un reguero de muerte y azufre. En sus ojos danzaba la locura de la venganza, el deseo de clavar su lanza en la carne maldita del Rey de todo. No bastaba herirlo: quería desgarrarle el orgullo, marcar su rostro con la cicatriz de su humillación y arrancarle la máscara de belleza que aún lo coronaba. La batalla era suya, la cruel tarde la reclamaba, y cada latido que estremecía su pecho era el preludio de una tormenta de sangre.

La bruma densa se arremolinaba entre los restos humeantes del campo de batalla, ocultando cadáveres y cicatrices ardientes en la tierra. Allí, en medio de aquella penumbra espesa, las miradas se cruzaron como dagas envenenadas: Ahí estaba Silfiri, con los ojos encendidos por el rencor, y el Rey de todo, erguido como un señor de la noche. Ella no midió la diferencia abismal entre sus fuerzas; la razón había sido devorada por el frenesí de verlo caer, por el anhelo de arrancarle la soberbia de un solo tajo.

Para él, ella no era más que un insecto patético, un ruido molesto entre el clamor de la guerra. Su mirada descendió por su figura con desdén helado y, con una sonrisa torcida, dejó caer palabras afiladas:

—Mira nada más en lo que te has convertido… ¿Valió la pena abandonar lo que eras para convertirte en esta aberración? —rió, áspero como acero raspando hueso—. Qué repulsiva eres a la vista. Ni siquiera deseo ensuciar mis botas contigo.

Valeska escupió frente a ella, dejando que la saliva ardiera como una marca invisible en el suelo ensangrentado. La humillación fue un puñal que encendió la pólvora de su furia. Ella apretó los dientes hasta que crujieron, y la sangre rugió en sus sienes. Con un grito desgarrador, se lanzó contra él, poseída por la ira, ignorando la sombra de muerte que se cernía sobre su osadía.

Así estalló la batalla entre ellos, una tormenta de acero y sombras que arañaba el aire con cada impacto. Silfiri atacaba con furia desmedida, dejando que la rabia guiara su brazo. Cada golpe era un intento desesperado de mutilarlo: soñaba con cortarle una oreja, arrancarle un ojo, y si la suerte se inclinaba a su favor, desgarrar de cuajo su corazón maldito.

El Rey de todo esquivaba sus embestidas con la frialdad de un depredador que juega con su presa, pero cada movimiento la enardecía más. La tensión era un hilo a punto de romperse. Entonces, con el rostro descompuesto por el odio, ella rugió:

—¡Este será el último día en que esos ojos altivos miren con ese asco repugnante! ¡Acabaré contigo, rey de nada!

Su grito resonó como un trueno maldito en la noche, y la tierra pareció contener el aliento mientras la oscuridad se cerraba sobre ellos.

Por otro lado, el ejercito de los vampiros y la horda de descarnados que Nara había creado se enfrentaban salvajemente entre ellos, esas criaturas eran aberraciones sin forma, tan hambrientas que les arrancaban las extremidades a sus oponentes de una sola mordida, si no los devoraban sus colmillos, los deshacían el vomito acido que les lanzaban.

Emm era el jinete de Hordreck, sobre volaba los cielos con él, el caballero negro tenía la autoridad de su madre de guiar a su colosal amigo en la batalla.

—Son una plaga…parecen langostas infernales que devoran todo a su paso ¿como pueden ser tan destructivos?—pensó Emm en sus adentros mientras observaba el horror del poder de la reina abisal y entonces llenó sus pulmones de aire y gritó a voz en cuello.—¡incinéralos Hordreck!

—Enseguida amigo.—respondió el imponente dragón rojo mientras abría sus fauces dejando escapar su aliento abrazador.

Así fue como de un solo ataque nuestros amigos se libraron de la mitad de descarnados, pero sus ojos se abrieron d golpe, cuando de la nada comenzaron a abrirse más portales sobre la tierra.

—¿Acaso está mujer no tiene un limite de mana?—exclamó Emm con fastidio.

—Los carbonizaré las veces que sean necesarias, amo quemar cosas feas.—dijo Hordreck y volvió a soltar su fuego devastador.

—¿Serían mejor si los devoras?—le preguntó Emm asqueado.

—Tampoco soy tan valiente…

Cada uno de nuestros valientes luchaba con valentía, esta era la primera vez que los príncipes del inframundo se enfrentaban en una guerra, aunque ambos tuvieron entrenamientos arduos en su reino, nada se comparaba con la brutalidad de un verdadero campo de batalla, la ceniza caía del cielo como si estuvieran en plena nevada, el día se oscureció como si las penumbras lo hubieran abrazado, el olor hierro era penetrante y el aire contaminado apenas si dejaba llenar los pulmones, tenían que respirar con la boca.

Las sombras del campo de batalla parecían respirar, impregnadas con el hedor del hierro y la sangre derramada. Allí, entre gritos desgarrados y llamas que teñían la oscuridad de rojo, el Príncipe Hades emergía como un espectro de guerra. Su cabellera carmesí ondeaba como una llamarada infernal mientras sus ojos afilados destellaban con la furia de los condenados. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor de muerte.

Frente a él, los elfos ya no etéreos ni puros, sino endemoniados por años de opresión, cargaban con la ferocidad de un pueblo decidido a romper sus cadenas. No había temor en sus rostros, sólo la chispa ardiente de la libertad. Cada golpe que asestaban era una promesa: la promesa de que sus rodillas jamás volverían a hincarse ante aquel tirano.

Pero el Príncipe Hades no era carne común ni guerrero mortal. Él había nacido del caos, forjado para la guerra, amado por la muerte misma. Sus heridas eran trofeos, su sangre, el pacto de su destino. Avanzaba entre ellos con la frialdad de un verdugo y el ímpetu de un rey que aún en ruinas sabe que el trono le pertenece. Cada embestida suya era un rugido que desgarraba el aire, cada estocada, un verso escrito en carne y ceniza.