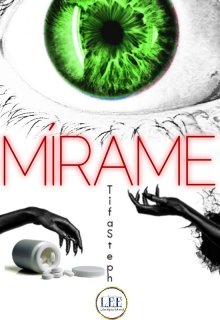

MÍrame

3. Mírame...mirarte

El bar olía a meado rancio.

Al igual que los demás clientes, Ray ya no notaba el hedor de la urea acumulada y tampoco le parecía extraño que cuando apoyaba la cerveza esta se le pegara a la barra.

Eran las doce del medio día, ya llevaba cuatro jarras pero esa sensación de ojos clavados en la nuca no desaparecía.

El silencio lúgubre tampoco ayudaba.

Por la mañana apenas había conversaciones en la Taberna "El Urko", principalmente porque los parroquianos todavía no estaban lo suficientemente borrachos; así que, fieles al acuerdo no escrito, se dedicaban a beber en cada ahogandose cada uno en sus propias miserias.

El dueño de la taberna era el único que no bebía, la cabeza de Paul se mantenía gacha mientras secaba el vaso con un trapo tan mugriento que, más que secarlo, lo volvía a llenar de suciedad. Los parroquianos no veían la roña que decoraba sus vasos, y si hubiera más luz seguramente tampoco repararían en los ralos marrones que se trasladaban por el vidrio a cada movimiento del tabernero; porque al igual que en el resto del bar, la roña estaba incrustada y solo se retorcía sobre sí misma sin intenciones de desprenderse.

No. No había nada diferente en el Urko... hasta que la puerta se abrió.

Cuando Ray vio entrar aquella joven sintió que desaparecía la sensación extraña y aparecía una nueva. Una mucho más sencilla pero, sobretodo, primitiva.

―Hola, buenos días ―saludó la chica acercándose a la barra.

― Qué quieres ―respondió Paul sin levantar la vista.

Ella no lo sabía, pero en la taberna todos reconocían ese, como el tono amable.

― ¿Me pone un café con leche fría y dos de sacarina, por favor?

En cuanto levantó la vista quedó prendado de ella. Igual que todos los demás.

―Sí, claro. Por supuesto.

Ray no se perdía detalle, ni si quiera pensaba lo que hacía mientras se sacaba el anillo y lo escondía en su bolsillo. No se planteaba si estaba bien o mal, solo daba un sorbo a la cerveza aparentando normalidad. Así podría alzar la vista por encima del vaso para comprobar que no era el único cliente que escondía su alianza de casado.

Los observó. A todos.

En todas y cada una de sus miradas reconoció el brillo de la lascivia. Sus pequeños gestos, sólo conocidos tras muchos años de compañía en la barra, le indicaban lo que estaban pensando o imaginando, más bien.

Una rascada en la sien, el tamborileo de unos dedos, carraspeos forzados, cejas alzadas... si ellos se fijaran en él seguramente también reconocerían esos mismos gestos; porque a Ray, como a todos los demás, se le oscurecían los ojos con la bruma del deseo.

La cafetera se encendió y sus chirridos escalofriantes brindaron al Urko un aspecto aun más corroñoso. Ese armatoste luchaba por realizar su labor, mientras Paul sacaba una taza impoluta de un cajón olvidado. Ese era el único vaso limpio del bar pero, aún así, el tabernero lo repasó con un trapo recién estrenado.

Ray no dejaba de mirarla.

En un acto reflejo propio de su juventud, se pasó la mano por el pelo que ya le raleaba. El cuello recién abotonado hasta arriba se le hacía incómodo, al igual que meter barriga. Como todos los demás, también se atusaba la barba y comprobó su olor corporal. Otros incluso escupían los mondadientes y cuadraban los hombros intentando parecer más hombres.

Bajo alaridos de cafetera vieja, totalmente ajena a la densa lujuria que su presencia inspiraba en el local, la joven esperaba su café enfrascada en su smartphone. Las mujeres no solían acudir a esa taberna, y mucho menos las guapas; por lo que en aquella cueva de hombres desaventurados, esa muchacha era la diosa sol con la que las bestias querían calentarse.

El ruido de esa cafetera infernal cesó por fin, y Paul sirvió el café con sumo cuidado, en una taza realmente limpia y adornada, con el platito a juego, junto a la cucharilla, las dos sacarinas y una galleta como aperitivo. Desde que lo conocían, ninguno de sus clientes lo había visto esforzarse tanto.

La joven le dedicó con una sonrisa agradecida antes de coger el café y encaminarse hacia su asiento. Mientras sus tacones la llevaban al extremo opuesto de la barra todos se deleitaron con el vaivén de su trasero antes de que lo posara en uno de los taburetes donde se sentó. Justo de cara a Ray.

Su cuarta cerveza se estaba calentando, olvidada por culpa de esos labios apretados y el escote de la joven que escribía en su cuaderno. Su pelo castaño se le derramaba por los hombros desnudos y un mechón rebelde le caía sobre la cara.

La chica se colocó el pelo tras la oreja y ese mero gesto impactó en Ray como un mazazo de familiaridad. Tuvo que cerrar los ojos presionándose el puente de la nariz durante unos segundos.