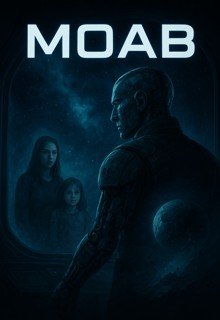

Moab

2.- El Edén.

“Otro día en el Edén”, anunciaba una enorme pantalla colocada en la cima del rascacielos más alto de la ciudad, un edificio de más de 200 metros que penetraba con indiferencia las nubes contaminadas de Edén. Imágenes de ríos, montañas, árboles y animales se repetían una y otra vez en la pantalla de neón y plasma, que consumía la electricidad suficiente para abastecer a otra ciudad.

El capitán Moab, como todos los demás habitantes, llevaba una máscara de oxígeno que costaba 3,000 créditos al día. Observaba cómo aquellos sin créditos —suerte que su sueldo lo pagaba el ejército de Unión Pangea— decaían lentamente, respirando el horrible miasma de las fábricas de alimentos y materiales, que muchas veces contaminaban más de lo que producían.

Recordó sus días de escuela, cuando aún quedaba algo de mundo natural. Había leído en algún libro que ciertos individuos —cuyos nombres no recordaba— habían advertido sobre la situación que el mundo vivía en ese momento. Pero la educación estaba ahora bajo control de Unión Pangea, como todo lo demás. Era imposible saber si aquello se había previsto… y, de todos modos, ya nada de eso importaba.

—¿Qué más podemos hacer? —se decía el capitán—. Solo somos humanos.

—¡Papá! —gritó una vocecita filtrada por una máscara de oxígeno para infantes, que costaba 4,000 créditos diarios—. “¿Quién no haría lo que fuera por sus hijos?”, decía el convincente eslogan del producto.

Era su hija, la pequeña Aurora, la luz de las mañanas de la Tierra, lo que más amaba. La niña llevaba un traje hermético de plástico rosa sobre un vestido de flores, su cabello atado con un listón rojo, y cargaba un oso hecho con retazos de lona, que su amorosa madre había confeccionado con lo que encontró en casa. El pequeño oso también llevaba máscara de oxígeno.

Detrás de ella caminaba su madre, una mujer cuya bondad era evidente con solo mirarla, una cualidad casi extinta en el mundo. Mucho podía decirse de Lucía, la esposa de Moab, pero él hablaba poco de ella. La “señora capitana”, como la llamaba la tripulación, ayudaba constantemente en los quehaceres del grupo. Era una soldado excepcional, con pocos conocimientos de navegación pero altamente entrenada en combate y estrategia. Para Moab, su esposa era esencial en todos los aspectos de su vida.

Moab la admiraba y amaba profundamente, tanto que hubiera hecho cualquier cosa por ella, y eso lo comprobaría años después. Pelirroja, con el pelo manchado por la suciedad del aire, más alta y delgada que él —característica inevitable en esos tiempos—, la bella Lucía amaba profundamente al torpe, bruto y tiernísimo hombre que la había acompañado durante casi cuarenta años.

Caminaban por las calles de Edén, observando en silencio a Aurora jugar sin alejarse demasiado, hasta que Moab notó un corte en el brazo derecho de su esposa, un navajazo. Preocupado, pues ninguno de los dos llevaba traje hermético más allá de la máscara, vendó la herida con un trapo limpio mientras la miraba a los ojos.

—Cálmate, querido —dijo Lucía—. Una mujer me atacó en el mercado. Aparte de la escasa carne de rata, es lo único medianamente comestible que queda.

Moab revisó su vestido azul: no tenía más heridas.

—Amor mío —continuó ella—. Desde que éramos cadetes, fui mejor que tú defendiendo. Calma, ni la maté ni la dejé lisiada.

Sin que Moab dijera palabra, esa mujer a la que tanto amaba lo había dejado en paz. Pero no pudo evitar preguntarle:

—¿Trataron de matarte por carne de rata?

En algún lugar de su cerebro, la pregunta sonaba absurda. Antes de que Lucía respondiera, se cuestionó:

—¿Por qué Unión Pangea no hace algo?

—No lo sé, Moab —contestó ella con tranquilidad—. Tal vez no son ellos los que deberían hacer algo.

La reflexión dejó al capitán pensativo. Comandaba la mejor unidad de pilotos y tenía la nave más avanzada de ataque; ¿no debería usar ese poder para algo más que transportar mercancías de un punto a otro de la Tierra?

Pero en ese instante, Edén cambió para siempre. De la nada, miles de naves comenzaron a hacer estallar todo lo que podían. Los rascacielos caían, la gente moría por montones. La única nave que reaccionó a tiempo fue la Lucía, bajo el mando del señor Nib, devolviendo el ataque mientras buscaba a Moab.

—¡Papi, qué pasa! —preguntaba Aurora, aterrada.

Moab no respondió. Cargando a su esposa y a su hija, corría para ponerlas a salvo dentro de la nave que Nib había hecho aterrizar. Apenas lo vio, Nib repitió la misma pregunta:

—¿Qué pasa?

Habían llegado los exomorfos.