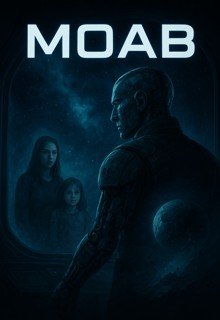

Moab

3.- El crimen.

La familia de Moab vivió nueve largos años a bordo de la Lucía. Fue una guerra incesante, interminable, donde dormían, comían y hasta iban al baño por turnos, como si vivieran en una eterna línea de montaje. Pilotos, técnicos, mecánicos y hasta la familia del capitán economizaban en todo. Aun así, pese a la disciplina y habilidad de todos, la guerra no mostraba señales de acabar.

Aurora había crecido. Se había convertido en una joven fuerte y hermosa, armada hasta los calcetines, instruida por cada miembro de la tripulación. Aprendía combate con su madre, y de su padre recibía enseñanzas de navegación, ética y astronomía.

El señor Nib, siempre paciente, la introdujo en el lenguaje de los códigos, la ciencia y los sistemas de la nave. Fue él quien despertó en Aurora la curiosidad que nadie más se atrevía a mostrar:

—¿Por qué no hemos visto nunca a los exomorfos? —preguntaba—. ¿Qué es lo que quieren? ¿Y si no les disparamos primero?

Moab, incapaz de responder, soltaba la misma frase que había repetido toda su vida:

—¡Soy un soldado! No cuestiono, obedezco. Y mientras no seas adulta, harás exactamente lo mismo.

En realidad, no tenía respuesta alguna.

Lucía no intervenía. Los apoyaba a ambos por igual, aunque en el fondo disfrutaba aquellas discusiones. Le encantaba ver cómo padre e hija se enfrentaban con idéntico fuego: el amor entre ellos era tan evidente que incluso la disputa lo confirmaba.

Así transcurrió otro año, hasta que una mañana, el alto mando de Unión Pangea transmitió una orden que heló la sangre de todos:

—Evacúen la Tierra. Será destruida. Hemos perdido la guerra.

La incredulidad fue absoluta. La tripulación de la Lucía miró al capitán en silencio. Moab, con la voz firme pero la mirada quebrada, solo dijo:

—Debemos proteger a la gente. Sigamos peleando.

Solo su esposa y su hija notaron cuánto le costó pronunciar esas palabras.

La transmisión volvió a sonar, fría y mecánica:

—Nave de batalla Lucía, desvíense del comando de batalla y vayan a las siguientes coordenadas. Deben recoger a ejecutivos de Unión Pangea.

—Enterado —respondió Nib, con la misma expresión de asombro que compartían todos, salvo el capitán.

Cuando llegaron a las coordenadas, la escena era dantesca: cientos de personas heridas y hambrientas se empujaban y golpeaban entre sí para alcanzar una plataforma de aterrizaje improvisada en un erial. Sobre esa plataforma, a escasos metros, media docena de hombres y mujeres obesos y limpios —dos rarezas en esos tiempos— miraban con asco la desesperación de los demás. Ignoraban que la Tierra sería destruida, aunque saberlo no habría cambiado nada.

—Comando Unión Pangea —dijo Nib por radio—, hemos llegado al destino. ¿Órdenes?

—Protejan a los ejecutivos —respondió una voz monocorde y nasal.

—¿Y los civiles? —preguntó Nib, tras recibir un gesto del capitán.

—Protejan, resguarden y traigan a los ejecutivos —repitió la voz, ahora con fastidio.

Nib miró a Moab, y este a su familia. Lucía no habló, pero sus ojos suplicaban. Aurora, en cambio, gritó con una fuerza que rompió el aire reciclado de la nave:

—¡Son humanos como nosotros!

Fue suficiente para el capitán.

—Formen un perímetro —ordenó con voz temblorosa pero decidida—. Desarmen a los guardias. Mujeres y niños primero. Salvemos a cuantos podamos. Los ejecutivos no son prioridad.

El silencio que siguió fue breve.

—Nave de batalla Lucía —sonó el radio una vez más—. De llevar a cabo esa orden, serán considerados criminales. Regresen ahora.

Moab respondió con la furia de quien ya no teme nada:

—Me declaro en insubordinación. Asumo la responsabilidad total de los actos de mi tripulación desde este momento. Y, por cierto... ¡váyanse al diablo!

Pero Unión Pangea nunca confió en nadie. Ni siquiera en los mejores. Ni en los leales. Todos los cadetes poseían un brillante chip —una "cortesía" de Unión Pangea— capaz de apagarlos o controlarlos si era necesario.

La tripulación del capitán Moab se vio, de pronto, disparando a la multitud sin poder evitarlo. Hasta Lucía, su amada esposa, gritaba con demencia mientras mataba con la precisión que su entrenamiento le otorgaba.

Solo Aurora resistió.

—¡Padre! —gritaba entre lágrimas—. ¡Padre, detente! ¡Por favor!

Y entonces ocurrió lo imposible: Moab se resistió. Forzó su mente más allá del dolor y la obediencia. Logró bajar su arma. Acarició la mejilla húmeda de su hija, mientras lágrimas y sangre se mezclaban en su rostro.

Aurora quiso hablar, pero de su boca brotó un hilo de sangre. Una ejecutiva le había disparado al pecho. Murió sonriendo en los brazos de su padre, feliz de saber que no se había convertido en un monstruo.

Lucía, al ver aquello, enloqueció. Gritó y rió al mismo tiempo, matando de las formas más crueles que conocía a los ejecutivos y a sus guardias. Llena de sangre, iluminada por los cohetes de la batalla celeste y los fogonazos de los disparos de la tripulación —que poco a poco recuperaba el control—, Lucía se arrodilló junto al cuerpo de su hija. La abrazó, la arrulló como si aún respirara, mientras Moab lloraba en silencio.

La tripulación rodeó a la familia. Y a ellos, los rodearon los soldados de Unión Pangea.

En menos de un mes, todos fueron juzgados y hallados culpables.

El capitán Moab escuchó de una máquina su sentencia:

—Su mujer será atendida. Si acepta llevar una carga a la nueva Tierra, podrá vivir allí. Si sobrevive, se reencontrará con usted.

Encadenado en una gigantesca nave aún en construcción, Moab aceptó. No le quedaba nadie más que Lucía.

Nueve meses después, la nave de transporte Aurora partía hacia la Nueva Tierra, con Moab al mando.