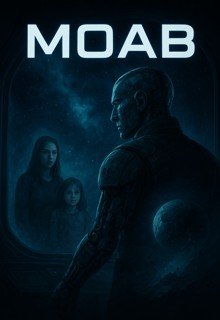

Moab

7.-Dicotomía.

Nib sonreía desde el monitor.

Al capitán Moab le sorprendió esa sonrisa: no era la amable expresión que solía acompañar a su viejo amigo, sino una mueca retorcida, casi siniestra, que le heló la sangre.

—Aquello que hicieron con nosotros fue terrible —comenzó a decir Nib—, pero no se compara con lo que nos ocultaron. Busque, capitán. Busque por favor... y encuentre la verdad.

La imagen tembló y se desvaneció por un instante, aunque el sonido permaneció.

Desde algún punto fuera de cámara, una voz susurraba, repetitiva, monótona:

—Sí... no... sí... no... sí... no...

De pronto la imagen regresó. Nib gritaba desesperado, llorando como un niño:

—¡No! ¡No busque, capitán! ¡No lo haga! ¡Muera en ignorancia! ¡Tenga usted esa bendición que yo me negué al descubrir la verdad!

Calló un momento, y con una mirada perdida contestó a un interlocutor invisible:

—Sigue siendo humano. Ningún humano podría tolerarlo...

Un nuevo silencio. Luego, resignado, dijo:

—Está bien... se lo diré. Capitán, escuche: la bodega de la nave está cerrada por un código. Son cuatro figuras. La primera es evidente... las otras debe buscarlas en todo nuestro mundo.

Nib se levantó, arrastrando un cable que ató al travesaño de una viga. La cámara continuó grabando.

—Sí... sí, resistirá... no te preocupes —dijo al aire, como respondiendo a una voz que solo él oía. Subió a un banco y miró directo a la cámara.

—Capitán, usted es y será siempre mi mejor amigo. Por eso no le dije la verdad: no podía. Mi deber era reportarle todo lo que supiera, pero esto... esto fue imposible. Nada de esto es su culpa. Fui yo el incapaz esta vez. Sé que Tulipán le ayudará; es una buena decisión. Es su derecho saber.

Pero se lo ruego una vez más, aunque sé que no me escuchará: no busque la verdad.

Guardó silencio unos segundos. Luego, con una calma desgarradora, se colocó el cable alrededor del cuello.

—Lamento no poder morir junto a usted... junto a ti, Moab, mi amigo, mi hermano. Perdóname.

Entonces, empujó el banco.

Moab salió de la habitación antes de verlo morir. Tulipán apagó el monitor y lo siguió.

—¿Está bien, capitán? —preguntó el exoforma.

—Sí... yo solo... —Moab no terminó la frase. Se inclinó y vomitó en el suelo.

El capitán era un hombre fuerte, endurecido por la guerra y el exilio, pero aquello era demasiado incluso para él. Ver a su amigo despedirse de ese modo lo había quebrado. Sin embargo, sabía que debía continuar: el mensaje de Nib lo había puesto en marcha, y no iba a retroceder.

El primer símbolo —la espiral del afiche— era sencillo de entender. Pero los otros tres... eran un misterio.

—¿Desea que lo lleve a la enfermería? —preguntó Tulipán, sin emoción alguna.

—No —replicó Moab, limpiándose la boca con la manga—. Vamos a ver a Nib.

—¿Qué quiere decir? ¿Veremos el video de nuevo?

—No. Veremos su cuerpo.

El almacén de víveres del Aurora era una suerte de invernadero, mantenido por sistemas de refrigeración alimentados por los núcleos de polonio de la nave. Allí la tripulación cultivaba todo lo que comía. Con el tiempo, incluso habían logrado que creciera un árbol de manzano —un logro casi milagroso—, rodeado de bancos donde los tripulantes se sentaban a conversar o descansar.

Tulipán dormía allí. Había pedido que su cápsula fuera colocada en el invernadero, maravillado de que las "bestias humanas", como las llamaba, mostraran tanto respeto por el verde sagrado. Además, el señor Nib había descubierto cómo aprovechar la energía vital del exoforma para alimentar toda la nave.

"Tu cápsula es increíble, Tulipán", le había dicho Nib alguna vez. "Podríamos andar mil años con ella y no se agotaría. Se alimenta de energía exterior, infinita. Con ella podría construirse incluso un arma capaz de destruir un planeta entero."

Aquel recuerdo era claro. También lo era la indignación que le había causado.

—¿Para qué querrías hacer algo así? —le había preguntado el exoforma.

—No sé —había respondido Nib, sonriendo—. Tal vez solo porque puedo. De hecho... lo haré.

Luego se echó a reír, asegurando que era una broma.

El mismo hombre que bromeaba con la destrucción del mundo yacía ahora frente a ellos, con la marca roja aún visible en su cuello y el rostro más sereno que Tulipán le había visto en vida.

—Capitán, ¿qué quiere con este montón de carne sin vida? —preguntó Tulipán, sin malicia.

—Preguntarle algunas cosas —respondió Moab.

El exoforma no insistió. Solo pensó para sí: estas bestias humanas y su lenguaje tan extraño.

El capitán caminó alrededor de la repisa que servía de camilla. La luz era tenue; aquel lugar estaba diseñado para conservar verduras, no cadáveres. Aun así, podía verlo con claridad.

—Dime, amigo... —susurró—. Cuéntame. Alguien tan listo como tú no deja nada al azar. Tu mente colapsó, sí, pero era la mente de un genio. ¿Qué virtudes has dejado para mí?

Moab hablaba casi en trance, mientras el vapor de su aliento se disolvía en el aire helado de la cámara.

En ese momento llegaron los médicos de a bordo —que también hacían de mecánicos—, acompañados por su asistente. Eran dos viejos de complexión robusta y semblante casi idéntico: cabello cano, bigotes de cepillo, mejillas rosadas. A fuerza de décadas de convivencia, habían terminado pareciéndose tanto que nadie sabía quién era quién.

Al ver al capitán, ambos hicieron el saludo militar, golpeando el pecho con el puño derecho:

—¡Médicos de a bordo, tenientes Berto y Rigo, reportándose!

Moab nunca pudo distinguir cuál era cuál. En el fondo, le daba igual. Nunca le agradaron los médicos: habían sido el mayor temor de su esposa, de su hija... y también suyo, aunque jamás lo admitiría.

—Revisen al señor Nib, por favor —ordenó con voz apagada.

Los médicos asintieron.