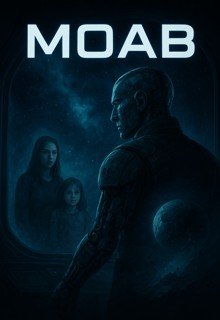

Moab

9.- Un muro de murmullos.

Dos de cuatro símbolos... y el capitán Moab aún no sabía dónde debían colocarse.

Le daba un poco de vergüenza admitirlo, pero en ochenta y cinco años de viaje apenas había explorado su propia nave. Era suficiente trabajo mantener aquel viejo armatoste funcionando como para preocuparse también por conocer cada pasillo, cada mancha, cada rincón olvidado.

Durante su paseo de rutina, se encontró —sin proponérselo— frente a la enorme puerta hermética de la bodega, con Tulipán a su lado.

El capitán sintió miedo.

No sabía si lo observaban, si sus acciones podían poner en peligro a Lucía. Ni siquiera sabía si su esposa seguía viva. Cada paso era una duda. Pero estaba seguro de una cosa: Lucía querría que descubriera la verdad, costara lo que costara.

La tripulación la llamaba el muro de murmullos.

En la oscuridad, la superficie metálica se interrumpía por destellos azulados, como relámpagos que recorrían la estructura: una muralla viva de energía. Cuatro grandes cuadros, semejantes a losas de piedra, parpadeaban con un patrón hipnótico.

Parecía una reliquia, una ruina antigua. Y, en cierto modo, lo era.

Moab recordó entonces que esa puerta llevaba casi un siglo allí. Resultaba irónico: Unión Pangea, empresa célebre por fabricar productos desechables, había construido algo tan duradero y eficaz que —como descubriría el capitán— seguiría activo incluso si toda la nave explotaba.

Siempre se había preguntado por qué su tripulación no se quejaba nunca. Ahora lo comprendía.

El muro estaba lleno de cicatrices: agujeros de bala, marcas de explosiones, heridas de plasma. También había grafitis, blasfemias y versos.

En algunos dibujos, él aparecía como un héroe. En otros, como un bufón grotesco, con un sombrero de papel y la mano metida en el trasero.

No se sintió ofendido.

Pensó que, de estar en su lugar, él se habría amotinado.

Golpeó la puerta con toda su fuerza.

El eco resonó profundo, vibrante.

Y, al cesar la vibración, se escucharon cosas imposibles: el correr de un río, piedras rodando, voces como de otro mundo.

Luego, un murmullo de golpes respondió desde el otro lado. Algo vivo. Algo enorme.

¿Un arma?, pensó Moab. No... no bastaría para que Nib se quitara la vida.

—Capitán —dijo Tulipán, sacándolo de sus pensamientos—, ¿quién escribió todo esto?

—Mi tripulación —respondió Moab.

—¿Por qué? ¿No sería más fácil decirle lo que piensan?

El capitán lo miró con tristeza.

—No, Tulipán. Las palabras son armas para los humanos. Siempre cuidamos de no hacernos responsables de ellas... cuando nos conviene.

El silencio volvió, y con él los murmullos que parecían respirar dentro del metal.

De pronto, la puerta se iluminó por completo de azul.

Un trueno metálico la recorrió, magnetizándola. Moab sintió cómo las piezas metálicas de su cuerpo eran atraídas hacia el muro, aunque no con fuerza suficiente para derribarlo.

Mientras tanto, Tulipán escribía sobre la pared con un soldador eléctrico que había encontrado.

Moab siguió el origen del campo magnético y descubrió un panel con varios botones y una pequeña pantalla. Intuyó su propósito y, sin pensarlo demasiado, introdujo los dos símbolos que ya tenía.

El monitor respondió con letras verdes:

"¿Desea comprobar el estado de la carga?"

Moab eligió "No", casi con violencia.

En ese momento, la voz de Tulipán lo llamó desde el otro extremo:

—¡Capitán, mire esto!

El capitán caminó hacia él. En la pared, había un dibujo de Nib y Moab tomados de la mano. Moab no pudo evitar una mueca de sorpresa. No sabía si reír o sentirse conmovido; le asombraba que Tulipán tuviera algo de sentido del humor.

Pero el exoforma no señalaba eso, sino una frase, escrita con la letra fluida y elegante de Nib:

"El relámpago precede al trueno,

rompe la calma sin pausa,

rompe el cielo sin freno."

Moab ladeó la cabeza.

—Demasiado obvio —dijo—. ¿Es todo lo que hay?

—No lo sé, capitán. Seguiré buscando —respondió Tulipán, examinando el muro con minuciosidad vegetal.

Con el símbolo del rayo grabado en la mente, Moab lo introdujo junto a los otros dos.

Nuevas palabras aparecieron en la pantalla.

El capitán se quedó en silencio, dudando.

Tulipán lo observó, preocupado.

—¿Qué sucede, capitán?

—La máquina me pregunta si deseo ver la carga.

—¿Y... quiere verla?

—No lo sé. Nib enloqueció después de verla. No sé si yo resistiré. Y si pierdo la cordura... ¿quién dirigirá la nave?, ¿quién llevará a mi gente a salvo?

—Tal vez pueda verla yo —dijo Tulipán con serenidad.

Moab lo miró sorprendido. Era un ofrecimiento arriesgado. Pero Tulipán no era humano. No era parte de la tripulación. Y aunque la idea lo avergonzaba, el exoforma era... prescindible.

—Está bien —dijo al fin—. Pero me iré. No quiero ver ni escuchar. Quizá los médicos hallaron otra pista. Quédate, y luego me contarás lo que viste.

—Sí, capitán —respondió Tulipán, y su rostro adquirió un tono violeta.

Mientras Moab se alejaba, escuchó un coro de gruñidos y gritos horrendos. Sonidos que ningún ser humano podría emitir.

Por un momento quiso regresar... pero se contuvo. Tulipán seguía observando la carga, inmóvil, sin emoción alguna.

Cuando llegó al almacén, encontró a los doctores Berto y Rigo inclinados sobre una lámpara, examinando algo diminuto.

—¿En serio de aquí nacen los árboles? —preguntó Rigo con asombro infantil.

—¡Por favor, Rigo! —replicó Berto—. No eres un niño de cincuenta años. Recuerda: los árboles daban frutos, y esos frutos contenían semillas que hacían crecer nuevos árboles.

—¿Hacían eso... gratis? —preguntó Rigo, sinceramente confundido.