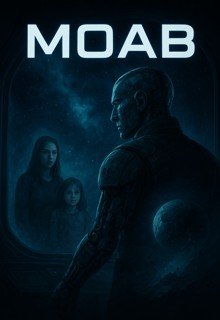

Moab

11.- Rebeldes.

Con el paso de los días y las semanas, todos regresaron lentamente a su rutina.

El capitán Moab apenas se desviaba de su trayecto diario: pasaba del puente al invernadero, y del invernadero al puente, con una precisión casi ritual.

Pensaba en las claves dejadas por Nib, en los símbolos, en sus recuerdos.

Cualquier tripulante podía saber dónde encontrarlo según la hora. Su vida se había vuelto un reloj.

Entre su actividad en el puente y sus silencios frente al manzano, el capitán se transformó, sin proponérselo, en el equivalente del sol y la luna para su tripulación.

Su sola presencia marcaba el ritmo del día y la noche dentro de la nave.

Nadie le hacía preguntas.

Todos sabían que había encontrado algo... pero nadie se atrevía a preguntar qué.

Se notaba que aquel descubrimiento lo había cambiado, que lo perseguía, y que necesitaba tiempo para entenderlo.

Y lo respetaban. Lo amaban. Confiaban en su capitán.

Tulipán, por su parte, ya no se separaba de él.

No mostraba el menor interés por lo que había dentro de la bodega; lo que había visto no le había causado efecto alguno, y Moab, por su parte, no le hacía preguntas.

Los únicos curiosos eran los tripulantes del Aurora.

De vez en cuando, interrogaban al exoforma, que respondía con largos y confusos discursos sobre las bestias que había visto: animales que se devoraban entre sí, como si su existencia dependiera del sufrimiento del otro.

Aquella explicación los dejaba más inquietos que antes. No entendían por qué alguien perdería la cordura por algo así.

Pasaron los años.

Y un día —si es que en el espacio pueden llamarse "días"—, los sensores de la nave anunciaron un milagro:

La nueva Tierra.

El planeta brillaba en el horizonte, inmenso.

Ocho veces más grande que la vieja Tierra, con océanos profundos, atmósfera respirable y continentes cubiertos de selvas.

Era una joya azul, suspendida en la oscuridad del cosmos.

El capitán, con una alegría que nadie recordaba haberle visto, reunió a su tripulación.

Por primera vez en décadas, sonreía.

—Hermanos... hermanas —dijo, con la voz entrecortada por la emoción—. ¡Hemos llegado!

Por fin terminó la condena. Ustedes saben que yo no seré liberado, pero ustedes sí.

En cuanto aterricemos, podrán dejar la nave para siempre.

Vivirán en paz. Serán libres.

Pero, contrario a lo que esperaba, nadie se alegró.

El silencio pesó como un funeral.

—¿Qué les pasa? —gritó Moab, desconcertado—. ¡Todo este sacrificio fue por nosotros! ¡Se acabó! ¡Lo logramos!

Berto fue el primero en hablar:

—Menos usted, capitán.

Rigo añadió, con voz temblorosa:

—No creerá que lo dejaremos preso después de todo esto.

El resto de la tripulación respondió con gritos de aprobación, un murmullo creciente que se convirtió en clamor.

—¡Cállense, idiotas! —rugió el capitán, conmovido y furioso a la vez—. ¿Creen que es gracioso?

¡Lo único que me mantuvo vivo fueron ustedes... y mi familia!

¿Creen que quiero verlos morir? ¿Verlos esclavizados?

¡Es una orden!

Cuando aterricemos, no quiero verlos nunca más.

Sus palabras los atravesaron como una descarga eléctrica.

Varios lloraron.

Uno a uno, todos hicieron el saludo militar y comenzaron a retirarse, sin decir una palabra.

Entonces, la radio de la nave —que Tulipán ya había aprendido a operar— se encendió sola:

—Nave de carga, identifíquese.

Toda la tripulación se detuvo en seco.

El capitán tomó el transmisor.

—Aquí la Aurora, nave de carga de Unión Pangea. Llegando a destino después de noventa años de viaje. Solicito permiso para aterrizar.

El silencio que siguió pareció eterno.

Finalmente, una voz respondió, metálica y distante:

—No tenemos registro de su nave, capitán. Identifíquese.

—Soy Joshua Moab Tornes, capitán de la Aurora. Llevo una carga desde la Tierra.

—No se mueva. Será abordado por una nave de reconocimiento.

Todos se miraron, confundidos.

Comenzaron a murmurar entre ellos, inquietos.

El capitán sintió un escalofrío.

Aquello ya había ocurrido antes... o al menos así lo sentía.

Entonces Tulipán, con la inocencia que solo un ser ajeno a los humanos podía tener, preguntó:

—¿Por qué le obedecen? ¿Es alguien importante?

Moab lo miró.

Y por un instante, vio los ojos de su hija.

Los mismos ojos que lo miraron antes de morir.

Algo dentro de él despertó.

Se enderezó, respiró hondo y gritó con toda la fuerza de sus años:

—¡Zafarrancho de combate!

La tripulación sonrió al unísono.

Y obedeció.