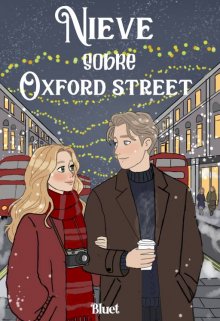

Nieve sobre Oxford street

Capítulo 2: El choque accidental

Oliver

No soporto las multitudes.

Es la contradicción más grande de mi vida: ser Oliver Kensington y detestar el escenario en el que mi apellido cobra sentido. Oxford Street en diciembre es el epítome de todo lo que me asfixia: luces demasiado brillantes, risas forzadas, el constante zumbido de expectativas. La gente no me ve a mí; ve el traje, el apellido, la sombra de mi padre en los periódicos financieros y la sonrisa de mi madre en las revistas de sociedad.

Había escapado de la cena benéfica en el Savoy usando la excusa de “tomar aire”. Ethan, mi único amigo real, me había guiñado un ojo desde la mesa, comprendiendo perfectamente mi necesidad de huir. Ahora caminaba con las manos enterradas en los bolsillos de mi abrigo, intentando ser invisible. Una tarea imposible cuando has crecido con paparazis al acecho desde que tienes memoria, pero lo intentaba.

Llevaba una taza de chocolate caliente barato de un puesto callejero. Era un acto de rebelión diminuto: la señora Kensington se desmayaría si me viera bebiendo de un vaso de papel. Pero su calor era real, y el sabor, aunque empalagoso, no tenía la sofisticación vacía del champán que acababa de dejar atrás.

Iba distraído, repasando mentalmente la discusión con mi madre. “Oliver, tu presencia es requerida, no es una opción. Los Windsor estarán allí. Es una oportunidad.” Oportunidad. Siempre una oportunidad, nunca un momento.

Fue entonces cuando la vi.

Estaba unos metros más adelante, apoyada en la barandilla, mirando a través de una cámara antigua. Un montón de suéter beige y una bufanda granate, de la que solo asomaban unos mechones rubios claros y la curva concentrada de una mejilla. Estaba completamente inmóvil, ajena al flujo de gente que la rodeaba, como si hubiera encontrado una burbuja de silencio en medio del caos. Era… diferente. Auténtica.

Por un instante absurdo, quise saber qué veía a través de ese lente. ¿Qué podía ser tan fascinante en este lugar de consumo y bullicio? Nuestras miradas se encontraron por una fracción de segundo a través del visor de su cámara. Sus ojos, del color del musgo en un bosque, se abrieron ligeramente. Me sentí expuesto, como si hubiera capturado no a Oliver Kensington, el heredero, sino al otro: al que se siente como un fraude. Di media vuelta rápido, una reacción instintiva de quien ha aprendido a esconderse.

Caminé sin rumbo, maldiciendo mi torpeza social. ¿Por qué huir? Solo era una chica con una cámara. Pero algo en su mirada me había desarmado. Al doblar una esquina hacia una calle lateral algo más tranquila, saqué el teléfono para escribirle a Ethan: “Abandoné el barco. Me tomo un taxi a casa.”

No vi el bache en el pavimento. No vi que ella, buscando probablemente otro ángulo, había bajado por la misma calle lateral, con la vista aún pegada a la pantalla de su cámara, revisando las fotos.

El choque fue sólido, inesperado. Un golpe de hombro contra hombro que nos hizo tambalear a los dos.

El mundo se ralentizó.

Mi taza de chocolate, aún casi llena, voló de mi mano. Describió un arco perfecto y aciago antes de aterrizar, con una precisión devastadora, sobre el ovillo de lana granate que le envolvía el cuello. El líquido marrón y caliente se expandió con una rapidez obscena, empapando la bufanda y salpicando su suéter beige.

—¡Oh, Dios mío! —exclamó ella, dando un salto atrás, más por la sorpresa que por el calor.

Yo me quedé paralizado, mirando el desastre. El chocolate goteaba desde la punta de su bufanda. Un par de transeúntes nos lanzaron miradas de fastidio y siguieron su camino.

—Lo siento —dije, y mi voz sonó ronca, extraña incluso para mis propios oídos—. Lo siento mucho. No estaba mirando…

Ella alzó la vista hacia mí, y esta vez, sin la barrera del lente, pude ver toda su expresión. Sus ojos verdes eran enormes, llenos de un caos de emociones: sorpresa, molestia, una pizca de humor resignado y… ¿era alivio? Como si un accidente tangible fuera preferible a las catástrofes invisibles de la mente.

—No, no, fue culpa mía —murmuró, intentando sacudir la bufanda con torpeza—. Yo tampoco miraba. Estaba revisando…

—Tus fotos —completé, recordando.

Ella parpadeó, sorprendida de que lo supiera. Asintió.

Un silencio incómodo cayó entre nosotros, solo roto por el lejano rumor de la avenida. El olor dulce y amargo del chocolate impregnaba el aire frío. Ella seguía intentando salvar lo insalvable de su prenda, y yo me sentía como el imbécil más grande de Londres.

—Déjame pagarte la lavandería. O una nueva —ofrecí, buscando mi billetera con un movimiento automático, el gesto vacío del que está acostumbrado a resolver problemas con dinero.

—No hace falta —dijo ella rápidamente, casi con alarma—. Es solo chocolate. Y… ya es vieja.

Pero su voz tembló ligeramente al final, y noté cómo sus dedos, enrojecidos por el frío, se aferraban a la tela mojada como si fuera un salvavidas. No era solo una bufanda vieja. Era algo más. Un amuleto, tal vez. Una armadura.

Fue entonces cuando ella me miró de verdad, escudriñando mi rostro más allá del desastre chocolatoso. Vi el momento exacto en que el reconocimiento encendió una chispa en sus ojos verdes. No era el reconocimiento de quien ve a un conocido, sino el de quien descifra un puzle. Su ceja se arqueó levemente, y una sombra de… ¿resignación? cruzó su rostro.

—Tú eres… Oliver Kensington, ¿verdad? —preguntó, y su tono no era el de una fan, sino el de quien nombra a un fenómeno social estudiado a distancia—. El de… tu familia.

No dijo “el hijo de los Kensington”, pero lo implicó. Y en ese momento, la burbuja de normalidad que por unos segundos había flotado alrededor de nuestro accidente absurdo estalló. La realidad me golpeó con su peso habitual. Yo ya no era el chico torpe que derramó chocolate. Era Oliver Kensington: un problema potencial, un titular de prensa, un estorbo.