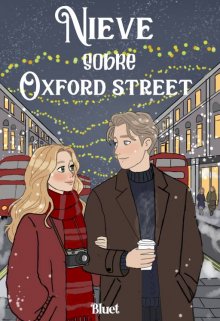

Nieve sobre Oxford street

Capítulo 3: Un encuentro nada casual

Amelia

El aroma a papel viejo, café y encanto desgastado era mi bálsamo favorito. “Páginas y Tazas”, la pequeña librería de segunda mano en un rincón de Cecil Court, era mi refugio secreto en Londres. Allí, entre estanterías que crujían y la eterna mirada benévola de Montgomery, el gato atigrado que reinaba sobre las pilas de libros, podía respirar. Aquí no había luces de neón, ni multitudes, ni el peso de las expectativas navideñas. Solo historias dormidas esperando ser despertadas.

Había ido para olvidar. Para enterrar la humillación ardiente del día anterior bajo la calma de las páginas. El recuerdo de la bufanda empapada, de mis torpes disculpas y, sobre todo, de sus ojos azules reconociendo mi propio reconocimiento —el momento en que dejé de ser una chica con la que chocó para convertirme en una fan más, una curiosidad, otra persona que lo colocaba en un pedestal— me hacía querer esconderme bajo la cama por el resto de diciembre.

Había lavado la bufanda. El agua había salido marrón. Un recordatorio tonto y pegajoso.

—¿Buscando algo especial, Amelia? —preguntó el señor Armitage desde detrás del mostrador, con las gafas en la punta de la nariz.

—Solo mirando, gracias —sonreí, acariciando el lomo gastado de un libro de fotografías de Londres en los años 50.

Me refugié en la sección de arte, en el rincón más apartado junto a la ventana que daba al callejón. Saqué mi cámara, no para usarla, sino por el consuelo de su peso familiar entre mis manos. La limpié con el borde de mi suéter —uno nuevo, de cuello alto gris—, repasando cada botón, cada ranura. Era mi ancla. Mientras la tuviera, yo era alguien. Alguien con un propósito.

Estaba tan absorta en el ritual, revisando las fotos de anoche —la del niño en el escaparate, las luces borrosas y, en los bordes de varias tomas, esa figura rubia y distante que no había podido evitar capturar— que no noté que alguien se acercaba hasta que una sombra cayó sobre la pantalla.

Alcé la vista, y el corazón se me detuvo.

Él.

Oliver Kensington estaba a menos de un metro de distancia, con un libro de partituras de piano bajo el brazo y una expresión de genuina sorpresa que reflejaba la mía. No llevaba el elegante abrigo negro, sino un chaquetón de lana color carbón y una bufanda sencilla. Parecía… más joven. Más real. Y mucho más fuera de lugar aquí, entre los libros polvorientos, que en medio de Oxford Street.

—Tú —dijimos al unísono, y luego nos callamos, atrapados en un absurdo silencio.

Él recuperó la compostura primero. Una sonrisa pequeña —no la de las fotos de las revistas, perfecta y calculada, sino una genuina, ligeramente torpe— le apareció en los labios.

—Parece que tengo un talento especial para aparecer donde estás causando algún tipo de caos visual —dijo, y su voz era más suave aquí, amortiguada por los libros.

—Yo no… el caos fue todo tuyo —logré articular, apretando la cámara contra mi pecho como un escudo—. Con tu chocolate bélico.

Él rió, un sonido bajo y cálido que hizo que Montgomery levantara la cabeza desde su cesta. —Justo. Lo sigo sintiendo. —Su mirada bajó hacia mi cuello, donde la bufanda granate, aún un poco húmeda y con una tenue mancha beige, me envolvía. La había vuelto a poner como un acto de desafío. —Te la pusiste.

—Es mi favorita —dije, desafiante, y luego me arrepentí. Sonaba infantil.

—Lo noto —asintió, sin ironía. Su mirada se desvió entonces a la cámara en mis manos. —¿Esa es la culpable? La que te hacía caminar como sonámbula?

—No camino como sonámbula —protesté, sintiendo el calor subirme a las mejillas—. Estaba… componiendo.

—¿Componiendo? —preguntó, acercándose un paso. No de manera invasiva, sino con curiosidad. El aroma de su perfume —madera, algo fresco como nieve, nada empalagoso— se mezcló con el del papel viejo.

—Fotos. Se componen, como la música —expliqué, sintiéndome un poco más segura en ese territorio—. Luz, sombra, equilibrio… es un lenguaje.

Él observó la cámara con un respeto que no esperaba. —Una Canon FTb. Clásica. De los 70, ¿no?

Me quedé boquiabierta. —¿Tú… sabes de cámaras?

—Mi abuelo era fotógrafo. Tenía una parecida. Me enseñó lo básico antes de… antes de que decidieran que mis manos debían dedicarse a cosas más “refinadas” —dijo, y por un instante una sombra de amargura cruzó sus ojos azules, tan intensos bajo la luz tenue de la bombilla. Alzó el libro de partituras. —Como Chopin.

La conversación se había deslizado hacia algo personal, vulnerable. Me sentí fuera de balance. Este no era el chico arrogante y distante que había imaginado.

—¿Estás aquí escondiéndote también? —pregunté antes de pensarlo.

Él parpadeó, sorprendido. —¿También?

—Esta librería… es mi escondite. Cuando Londres se vuelve demasiado… Londres.

Él miró alrededor, como si realmente viera el lugar por primera vez: las estanterías atestadas, el gato ronroneando, el rayo de sol polvoriento que entraba por la ventana. —Es un buen escondite —concluyó, casi en un susurro—. El mío es un piano en una habitación con buena acústica. Pero a veces las paredes se cierran. ¿Y tú de qué te escondes, Amelia?

Me estremecí al escuchar mi nombre en su boca. Lo sabía. Lo había buscado después, claro. Una rápida búsqueda en internet que me dejó mareada con artículos sobre su familia, galas benéficas y un futuro preescrito entre finanzas y filantropía.

—¿Cómo sabes mi nombre? —pregunté, desconfiada.

Él señaló la correa de mi cámara. —Tu perfil de Instagram está pegado ahí. ‘A.Hartwell_Photography’. No pude evitar curiosear anoche. Tus fotos… tienen algo.

No supe qué decir. Me sentí expuesta, pero no de mala manera. Como si alguien hubiera visto no solo las fotos, sino la intención detrás.

—Me escondo de lo mismo que todos, supongo —respondí evasivamente, encogiéndome de hombros—. De no ser lo suficientemente buena. De perderme en la multitud.