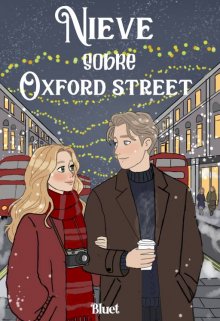

Nieve sobre Oxford street

Capítulo 5: Primer paseo por Londres

Amelia

El corazón me latía con un ritmo acelerado y alegre que no reconocía. Estaba parada frente a “Páginas y Tazas”, no escondiéndome dentro, sino esperando en el frío claro de la tarde, con mi cámara colgada al pecho como un escudo y un nudo de nervios y anticipación en el estómago. Había elegido mi suéter más presentable —uno de cachemira azul marino que Lucy dijo que hacía que mis ojos “parecieran de verdad”— y, como un acto final de desafío, llevaba la bufanda granate, ahora limpia pero con una sombra beige que se negaba a desaparecer. Era mi estandarte.

A las 3:30 en punto, un coche negro y discreto, nada ostentoso, se detuvo frente a mí. La ventana trasera se bajó y allí estaba él. Oliver. Con una sonrisa hecha solo para este momento, para mí, no para una cámara de prensa. Llevaba un gorro de lana gris que le daba un aire más joven, casi despreocupado.

—¿A bordo? —preguntó, abriendo la puerta desde dentro.

Antes de que pudiera responder, la puerta del copiloto se abrió y un chico de sonrisa amplia y cabello castaño rizado saltó fuera.

—¡Yo no soy el chófer, no te preocupes! —dijo, extendiendo una mano—. Ethan. El perro guardián y mejor amigo. Encantado de verte, Amelia. Este tipo ha estado hablando de tu cuenta de fotos como si fuera la octava maravilla.

—Ethan —gruñó Oliver desde atrás, aunque sonó más a complicidad que a enfado.

—Hola —dije, estrechando la mano de Ethan. Su energía contagiosa disipó parte de mi tensión al instante.

El viaje fue corto, lleno del parloteo fácil de Ethan, que evitó cualquier silencio incómodo. Oliver miraba por la ventana, pero yo sentía su atención en mis gestos, en cómo me ajustaba la correa de la cámara, en mis silencios.

El coche nos dejó en la entrada de un parque grande y semisalvaje en los suburbios del norte de Londres, lejos de las luces turísticas. El aire olía a tierra húmeda y a pinos.

—El invernadero está al fondo —dijo Oliver, señalando un sendero cubierto de hojas secas.

Caminamos, con Ethan adelante, silbando, dándonos una ilusión de privacidad. Oliver se quedó a mi lado, con las manos en los bolsillos de su chaquetón.

—No es lo que esperabas, ¿verdad? —preguntó.

—No sé qué esperaba —admití—. Pero esto… esto es mejor.

Y lo era. El invernadero apareció entre los árboles desnudos: una estructura victoriana de hierro forjado y vidrio roto, cubierta de enredaderas muertas y musgo. Era un esqueleto elegante y melancólico. La luz del sol invernal, baja y dorada, se filtraba a través del vidrio sucio y empañado, creando un mundo de polvo danzante y sombras alargadas. Tal como él lo había descrito: un diamante sucio, lleno de una belleza descuidada y verdadera.

—Dios mío —susurré, levantando la cámara sin pensar. El clic del obturador sonó perfecto en ese silencio.

Oliver se detuvo, observándome con una expresión que no pude descifrar. Respetó mi primera condición: no dijo nada, solo me dejó explorar, absorber, componer.

Pasé una hora perdiéndome en ese mundo congelado. Fotografié cristales de escarcha en una telaraña, la forma retorcida de una rama seca contra el vidrio, la luz atravesando un panel roto y proyectando un diamante distorsionado en el suelo. Ethan, fiel a su palabra, se sentó en un banco de piedra afuera y se puso los auriculares.

Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido suave, casi inaudible. Melodioso.

Bajé la cámara. Oliver estaba sentado en un banco de madera dentro del invernadero. No había piano, pero sus dedos se movían sobre la superficie gastada, tocando una pieza invisible. Sus labios estaban apretados, su mirada perdida entre el polvo y la luz. Estaba tocando. Para sí mismo. O para el lugar.

Levanté la cámara otra vez, pero no disparé. Observé por el visor: su perfil contra el vidrio empañado, sus dedos moviéndose con precisión y pasión. Aquella no era la foto que había venido a buscar. Era algo mucho más íntimo. Más peligroso.

Él notó mi mirada y alzó los ojos. Nuestras miradas se encontraron a través del lente. No sonrió. Solo hubo un reconocimiento profundo, vulnerable. No dejó de “tocar”.

Bajé la cámara lentamente.

—¿Qué era? —susurré, sintiendo que cualquier sonido fuerte rompería el encanto.

—Chopin —respondió él—. Nocturno Op. 9, No. 2. Mi abuelo me lo enseñó. Decía que era como una conversación con la noche.

—Suena… triste. Y hermoso.

—La mayoría de las cosas bellas tienen un poco de tristeza, ¿no crees? —dijo, deteniendo por fin sus dedos—. Como este lugar. Abandonado, olvidado… pero cuando la luz lo golpea así, es imbatible.

Salimos del invernadero cuando el sol empezaba a caer. Ethan anunció con dramatismo que tenía “un asunto urgente” y nos dejó solos.

—¿Hambre? —preguntó Oliver—. Conozco un puesto de waffles que no está en ninguna guía turística.

El resto de la tarde fue un sueño. Comimos waffles con Nutella y nata, riéndonos como niños. Caminamos por mercaditos menos transitados, donde nadie parecía reconocerlo. Habló de música como si fuera su segunda piel. De la presión de ser “el siguiente Kensington”. De la soledad de ser un accesorio en su propia vida.

—A veces —confesó sobre un puente, mirando las luces reflejarse en el canal—, siento que interpreto un papel. Y el guion lo escribió alguien que no me conoce.

—Yo sé algo de eso —dije—. Mi papel es el de la chica tímida con una cámara. La que observa, no participa. A veces temo que si salgo del papel… no haya nada real detrás.

Él me miró. La farola iluminaba la mitad de su rostro.

—Eres lo más real que he encontrado en mucho tiempo, Amelia.

El aire cambió. La tensión se concentró entre nosotros, eléctrica. Sus ojos buscaban los míos. Se acercaba un momento inevitable.

Pero mi miedo habló primero. Es Oliver Kensington. Esto es temporal.

Aparté la mirada.

—Debería irme —murmuré—. Mañana tengo cosas.