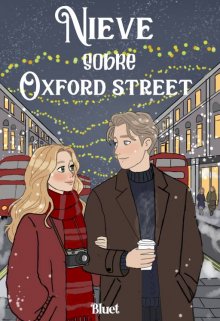

Nieve sobre Oxford street

Capítulo 6: Ruido y silencio

Oliver

El silencio después de dejarla fue absoluto y ensordecedor. El motor del coche era un zumbido lejano, irrelevante. Lo único que resonaba en mi cabeza era el eco de su voz: “Eres lo más real que he encontrado en mucho tiempo.” Y luego, su mirada apartándose, el muro bajando de nuevo. La había asustado. O tal vez la había hecho ver la realidad con demasiada claridad.

Ethan, que había reaparecido como por arte de magia después de nuestro paseo, condujo sin decir nada por un tiempo, lanzándome miradas de reojo.

—¿Bien? —preguntó finalmente, cuando nos detuvimos en un semáforo.

—No lo sé —respondí, sincero. Mi pecho era un campo de batalla entre la euforia de la tarde y el frío aguijón de su retirada—. Fue increíble. Y luego… no lo fue.

—Es normal, mate. No está acostumbrada a todo esto —dijo, haciendo un gesto vago que abarcaba el coche, mi ropa, el mundo invisible de expectativas que me rodeaba como una campana de cristal—. Dale tiempo.

El tiempo. Era lo único que nunca parecía tener bajo control. Mi agenda, mi futuro, incluso mis silencios estaban programados. Pero por ella quería detener el reloj. Quería congelar el momento en el invernadero, con la luz dorada en su cabello y esa concentración feroz en sus ojos mientras componía el mundo en su cámara.

—Mañana —dije, más para mí que para Ethan—. Le escribiré mañana.

Ethan asintió, pero su expresión era cautelosa. —Solo ten cuidado, ¿vale? No es como las otras.

No lo era. Ese era el punto. Las “otras” eran fondos intercambiables en una galería de eventos sociales. Amelia era un paisaje completo, complejo y lleno de texturas. Un paisaje en el que quería perderme.

Decidimos parar en un pequeño café de Covent Garden que estaba abierto hasta tarde, uno de esos lugares que Ethan y yo considerábamos “zona segura”, demasiado pequeño y anodino para llamar la atención. Necesitaba un espresso fuerte y la normalidad barata de una taza de cerámica rajada.

Estacionamos en una calle lateral y caminamos los pocos metros hasta la puerta. La noche era fría y clara, y las luces navideñas de la plaza cercana titilaban como un recordatorio distante de la festividad que para mí siempre había sido sinónimo de estrés y apariciones públicas.

Fue en ese momento, justo cuando extendía la mano para abrir la puerta del café, cuando lo sentí. Una punzada instintiva en la nuca, la sensación de ser observado no con curiosidad, sino con intención. Me detuve en seco.

—¿Oli? —preguntó Ethan, pero yo ya estaba escaneando la calle.

Y allí, al otro lado, semioculto en el vano de una puerta, estaba él. Un tipo con una chaqueta oscura y una cámara con un teleobjetivo largo, apuntando directamente a nosotros. No, no a nosotros. A mí.

La rabia, rápida y amarga, subió por mi garganta. No ahora. No esta noche. No después de un día que había sabido a libertad.

—Ethan —dije, el nombre sonando como un gruñido.

Él siguió mi mirada y maldijo en voz baja. —Vamos, entremos. Ya está.

Pero era demasiado tarde. El fotógrafo, al verse descubierto, salió de su escondite. No era uno de los paparazzi habituales, los que te gritan preguntas. Este era sigiloso, profesional. Y estaba tomando fotos rápidas, una tras otra. Su lente no solo me capturó a mí. Se desvió hacia Ethan y luego, con una curiosidad clínica, hacia la calle vacía detrás de nosotros, como si buscara a alguien más.

Mi mente, entrenada por años de esta mierda, conectó los puntos con velocidad aterradora. Habíamos dejado a Amelia hacía menos de una hora. Ese tipo podía haber estado siguiéndonos desde el parque. Podía haberla visto.

El miedo no fue por mí. Fue un estallido de pánico gélido y protector por ella. Por su silencio, su mundo de libros polvorientos y composiciones cuidadosas, su miedo a ser vista.

Sin pensar, di un paso hacia la calle, hacia el fotógrafo.

—¡Basta! —grité, mi voz cortando el aire frío.

El tipo bajó la cámara por un segundo, su rostro una máscara impasible. —Solo estoy haciendo mi trabajo, Oliver. ¿Quién era la chica? ¿Una nueva amiga?

La pregunta, inocente en apariencia y venenosa en intención, me hizo hervir la sangre. Sentí la mano de Ethan en mi brazo, tirándome hacia atrás.

—No le des de comer —dijo Ethan, su voz tensa—. Vamos adentro. Ahora.

Pero yo no podía moverme. Estaba paralizado por la imagen de Amelia, su rostro abierto y curioso en el invernadero, siendo reducido a un titular de revista barata. “Oliver Kensington’s Mystery Girl.” “¿El heredero encuentra el amor en Navidad?” O peor: alguien husmeando en su vida, en su familia, en su concurso.

—Si publicas una sola foto donde aparezca alguien más que yo, te demandaré —dije, con una furia que apenas podía contener—. Lo juro.

El fotógrafo solo sonrió, frío. —Solo fotografío a un joven público en un lugar público. Buenas noches.

Se dio la vuelta y se alejó con pasos rápidos, desapareciendo en la siguiente esquina. Pero el daño estaba hecho. El hechizo de la tarde se había roto, no por la elección de Amelia, sino por la invasión brutal de mi realidad.

Ethan me arrastró finalmente al café. El calor interior me golpeó como una bofetada. Me dejé caer en una silla, las manos temblorosas.

—Tranquilo —dijo Ethan, tomando asiento frente a mí—. Probablemente solo te estaba siguiendo a ti. No la habrá visto.

—¿Y si sí? —pregunté, mirándolo fijamente—. ¿Y si alguien la identifica? Ethan, ella… no está hecha para esto. Se asusta cuando choco con ella en la calle. ¿Cómo va a manejar una horda de periodistas preguntándole sobre nuestra relación?

La palabra “relación” quedó suspendida entre nosotros, nueva y aterradora. Porque eso era lo que quería, ¿no? Una relación. Algo real. Pero la realidad para mí incluía esto: flashes en la oscuridad, preguntas intrusivas, una vida diseccionada en público.