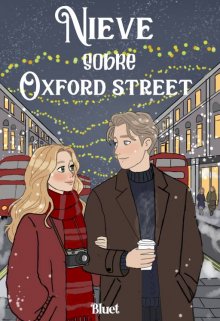

Nieve sobre Oxford street

Capítulo 7: La invitación inesperada

Amelia

Pasaron tres días desde el paseo al invernadero. Tres días de un silencio extraño y elástico que se extendía entre Oliver y yo. No era el silencio incómodo del principio ni el cómplice de la librería. Este era distinto: cargado, preguntón, como si ambos estuviéramos al borde de un acantilado sin saber si debíamos saltar o retroceder.

Había revisado las fotos del invernadero cientos de veces. La luz era perfecta; las composiciones, melancólicas y poderosas. Pero la imagen que se me quedaba grabada en la retina no estaba en la tarjeta de memoria. Era la de Oliver, sentado en el banco podrido, sus dedos bailando una sonata silenciosa, completamente perdido en un mundo propio. Había capturado una verdad allí, y me aterraba.

Mi teléfono vibraba a veces, mostrando su nombre. Mensajes cortos, cuidadosos. “¿Viste la luna anoche? Parecía una galleta de jengibre.” “Montgomery me miró con desdén hoy. Creo que todavía espera el soborno.” Yo respondía con brevedad, manteniendo una distancia segura. El miedo que había sentido al final del puente no se había ido: se había instalado, haciendo nido.

Lucy no ayudaba.

—¿Es él? —preguntaba cada vez que me veía mirando el teléfono con una expresión complicada—. El chico de los ojos azules tristes de tus fotos. El del chocolate.

—No es “el” de nada —mascullaba yo, escondiendo la pantalla.

—Mientes peor que un político —decía ella, rodando los ojos—. Tienes esa cara. La cara de “estoy en un lío, pero me gusta”.

Estaba en la cocina, tratando de concentrarme en preparar una taza de té que no quería, cuando el sonido de una notificación diferente cortó el aire. No era un mensaje directo. Era una solicitud para un chat privado en Instagram, de una cuenta que no conocía: @EKensingtonEvents.

Con un presentimiento helado, la abrí.

De: @EKensingtonEvents

Hola, Amelia. Soy Eleanor Kensington, la madre de Oliver. Oliver me ha hablado de ti y de tu talento con la fotografía. Nos encantaría invitarte a nuestra Fiesta Pre-Navideña anual este viernes por la noche, en nuestra casa de Belgravia. Sería un placer conocerte. Por favor, confirma tu asistencia a este número. Los detalles de vestimenta y dirección siguen. Esperamos verte.

Adjunto había una imagen de una invitación elegante y minimalista, con letras doradas sobre fondo negro. “Familia Kensington. Tiene el honor de invitarle…” Parecía sacada de una película de otra época. O de otro planeta.

Dejé el teléfono sobre la mesa de la cocina como si estuviera en llamas. La tetera silbó, un sonido estridente que me hizo saltar. Mi mente era un torbellino de pánico.

¿Oliver le había hablado de mí a su madre? ¿Le había hablado? ¿Qué había dicho? ¿“Mamá, conocí a una chica que se viste con suéteres de segunda mano y cuya mayor ambición es ganar un concurso de fotografía; ¿puede venir a nuestra fiesta de gala?”?

Y luego, la pregunta más grande, más oscura: ¿por qué? ¿Era esto una especie de prueba? ¿Una verificación de antecedentes con champán y canapés? ¿O era, de una manera retorcida, un gesto real de Oliver, un intento de incluirme en su vida?

Mi primer instinto fue decir que no. Un “no” rotundo, educado pero firme. Mi mundo eran jeans, cámaras pesadas y tazas de té en la cocina con Lucy. No vestidos, mansiones y miradas evaluadoras.

Pero antes de poder procesarlo, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era él. Oliver.

Oliver: Mi madre te envió una invitación.

Era una declaración, no una pregunta. Esperé, conteniendo la respiración.

Yo: Acabo de verla.

Oliver: No fue idea mía.

El alivio fue momentáneo, seguido de una confusión aún mayor.

Yo: Entonces, ¿por qué?

Hubo una pausa larga. Los tres puntos aparecieron y desaparecieron varias veces, como si estuviera luchando con las palabras.

Oliver: Porque mencioné tu nombre. Y en mi mundo, mencionar un nombre es como lanzar un señuelo a los tiburones. Lo siento. No tienes que venir. De hecho, probablemente no deberías.

Su mensaje era una advertencia. Clara y fría. “Mi mundo.” “Tiburones.” Me recordó la noche en el puente, el muro que había bajado. Él conocía el peligro. Y ahora, su madre, sin siquiera conocerme, estaba enviándome una invitación que se sentía más como un anzuelo.

Pero entonces algo se agitó dentro de mí. No era valentía, sino algo más terco, más profundo. Una rabia silenciosa. ¿Quién era ella para decidir si yo “debería” o “no debería” ir? ¿Y quién era yo para esconderme como una niña asustada?

Yo: ¿Qué pasa si quiero ir?

La respuesta fue inmediata.

Oliver: Amelia, no lo digas en serio. Es… no es tu tipo de ambiente. Gente hablando de inversiones y de sus últimos viajes a Gstaad. Música de cuerda insulsa. Mi madre midiendo a cada persona con una regla invisible. No es un invernadero abandonado.

Sus palabras pintaban un cuadro perfectamente repulsivo. Y aun así, su resistencia me hizo querer ir más. Era como si, al decirme que no fuera, confirmara que ese mundo era demasiado bueno para mí… o que yo no era lo suficientemente buena para él.

Yo: Me dijiste que no tuviera miedo de capturar las cosas rotas. Quizás también debería dejar de tener miedo de ver de qué están hechos los “perfectos”.

Hubo otro largo silencio. Luego:

Oliver: Si vienes, será bajo tus condiciones. Te recojo y te llevo a casa. Te quedas conmigo o con Ethan todo el tiempo. Y te vas cuando quieras. Sin preguntas.

Estaba tratando de protegerme. De construir un búnker a su alrededor dentro del campo de batalla. Y eso, más que nada, me convenció.

Yo: Acepto tus condiciones. Envíale a tu madre mi confirmación.

Oliver: Amelia…

Yo: ¿Sí?

Oliver: Ponte algo abrigado. La casa es enorme y siempre está fría.