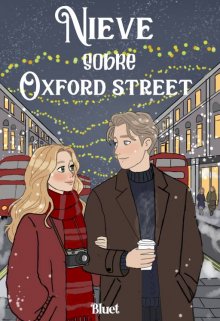

Nieve sobre Oxford street

Capítulo 9: Una conversación incómoda

Amelia

La copa de champán que Ethan me había ofrecido pesaba en mi mano como un objeto de otro planeta. No había bebido ni un sorbo. La usaba como un escudo, un accesorio que me ayudaba a fingir que pertenecía a este lugar de susurros de seda y risas que sonaban como el tintineo de cristal fino: brillantes y vacías.

Desde mi rincón estratégico cerca de la vitrina de porcelanas, observaba. Oliver estaba atrapado en un círculo de hombres con trajes que costaban más que el alquiler anual de mi piso y mujeres cuyos vestidos parecían pintados sobre ellas. Él sonreía, asentía, pero su cuerpo estaba tenso, y sus ojos —esos ojos azules que había visto tan vulnerables en el invernadero— escaneaban la habitación hasta encontrarme cada pocos minutos. Una mirada rápida, un chequeo silencioso. ¿Sigues bien? ¿Sigues aquí?

Yo asentía levemente, ofreciendo una sonrisa diminuta que esperaba fuera tranquilizadora. Ethan, fiel a su palabra, no se separaba de mi lado, lanzando comentarios sarcásticos y precisos sobre cada personaje que pasaba.

—Ese de allí, con el bigote que parece una oruga —murmuró, inclinándose hacia mí—, está a punto de ser procesado por fraude fiscal. Pero su mujer tiene una colección de joyas envidiable, así que todo está perdonado, supongo.

A pesar de la situación, no pude evitar una sonrisa ahogada. Ethan era un oasis de normalidad en este desierto de pretensión.

Fue entonces cuando la sentí. No una mirada, sino una presencia. Como un cambio en la presión del aire. Me di la vuelta.

Eleanor Kensington estaba a mi lado, su perfume caro envolviéndome como una neblina fría. Había aparecido sin hacer ruido, como un fantasma elegante.

—Amelia, cariño —dijo, su voz un hilo de miel sobre acero—. ¿Estás disfrutando de la velada?

—Es una fiesta muy impresionante, Mrs. Kensington —respondí, buscando las palabras más neutras posibles.

—Sí, lo es —asintió, sus ojos grises fijos en mí, sin pestañear—. Una tradición familiar. Representa mucho para nosotros. Para la imagen de la familia. —Hizo una pausa deliberada, dejando que la palabra “imagen” resonara. Luego su mirada se desvió hacia Oliver, al otro lado del salón—. Oliver parece… distraído esta noche. Preocupado.

Mi estómago se contrajo. No respondí.

—Sabes, Amelia —continuó, acercándose un poco, como si fuéramos confidentes—, mi hijo es un joven extraordinario. Con un futuro muy específico. Un futuro que requiere ciertos… sacrificios. Y una compañera adecuada. Alguien que entienda el peso de nuestro nombre. Que sepa navegar estos ambientes no como espectadora, sino como anfitriona.

Cada palabra era un dardo perfectamente colocado. Futuro específico. Compañera adecuada. Espectadora. Me estaba diciendo, con cortesía mortal, que yo no calificaba.

—Oliver y yo somos amigos —dije, y mi voz sonó extrañamente firme en mis propios oídos.

—Claro que sí —respondió ella, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos—. Y la amistad es algo maravilloso. Pero la amistad, cuando se confunde con algo más, puede ser muy destructiva. Especialmente para alguien como tú.

—¿Como yo? —pregunté, desafiante, aunque sentía el temblor en mis rodillas.

—Una joven con talento, con sueños propios —dijo, y por un segundo casi pareció sincera—. El mundo de los Kensington es un foco de atención constante: unos prismáticos gigantes apuntando a cada movimiento, cada palabra, cada… elección cuestionable. Esa atención puede ser abrasadora. Puede consumir todo a su paso. Incluyendo los sueños de una joven fotógrafa que solo quiere ganar un concurso navideño.

El golpe fue directo y brutal. Había investigado. Sabía del concurso. Lo usaba como un arma para mostrarme lo pequeño que era mi sueño frente al huracán de su mundo.

—Oliver se preocupa por ti —prosiguió, bajando aún más la voz, casi maternal en su falsedad—. Tanto, que no puede ver el daño que una relación… o incluso la percepción de una relación… podría causarte. Los paparazzi no son amables. Los titulares no son amables. Reducirían tu arte a un pie de foto: “La novia proletaria del heredero Kensington”. ¿Es eso lo que quieres?

Una oleada de humillación caliente me subió por la garganta. Vi mi fotografía —la que aún no tomaba pero que soñaba con presentar— convertida en chisme. Vi a mi familia. A Lucy. Observados. Juzgados. Aplastados.

—Lo que quiero —logré decir, cada palabra un esfuerzo— es que Oliver sea feliz.

—Y yo también —dijo ella, posando una mano helada sobre mi brazo—. Por eso te pido, como madre preocupada, que consideres lo que es mejor para él. Y para ti. A veces, la forma más valiente de amar a alguien es dejarlo ir. Dejarlo cumplir con su destino… sin complicaciones.

Ahí estaba. La orden, disfrazada de consejo.

Miré a Oliver al otro lado del salón. Había logrado escapar del círculo y estaba hablando con Ethan, su rostro serio, preocupado. Él también sufría esto. Mi presencia lo ponía en una posición imposible, dividido entre su mundo y… yo.

La señora Kensington siguió mi mirada. —Míralo. Está dividido. Y un hombre dividido no puede liderar. No puede cumplir con sus obligaciones.

Luego se alejó, dejándome helada hasta los huesos.

Las palabras resonaban como campanas fúnebres. Destructiva. Abrasadora. Complicación. Egoísta.

Ethan regresó, su expresión ahora seria. —¿Amelia? ¿Qué pasó? Estás pálida.

—Necesito aire —susurré.

Sin esperar respuesta, me abrí paso entre la multitud y salí por unas puertas francesas hacia una terraza vacía iluminada por antorchas.

El aire gélido me golpeó como una bofetada. Apoyé las manos en la balaustrada. No se oía ni el tráfico. Estaba atrapada en una burbuja de lujo, y me ahogaba en ella.

Ella tenía razón. En cada palabra cruel, tenía razón. Yo era una complicación. Un riesgo. Y su mundo me destruiría si me acercaba demasiado.