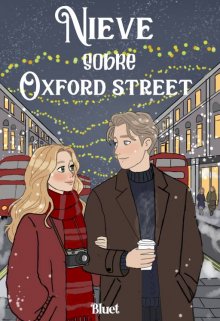

Nieve sobre Oxford street

Capítulo 10: Distancia

Oliver

La distancia puede medirse en kilómetros, en manzanas de una ciudad, en el espacio vacío entre dos cuerpos que se alejan. Pero la distancia que Amelia puso entre nosotros esa noche no era física. Era atmosférica. Un muro de hielo transparente e impenetrable que se extendía a través de Londres, desde la terraza de mi casa hasta su pequeño piso en Notting Hill, y que se colaba en cada espacio intermedio, congelando todo a su paso.

Las semanas siguientes fueron una tortura de quietud forzada. Como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en la única parte de mi vida que se movía a la velocidad correcta, mientras el resto —las galas, las cenas familiares, las lecciones de piano que ahora sonaban huecas— avanzaba en un frenesí en cámara lenta y sin sonido.

Mi teléfono se convirtió en un objeto de tortura. Lo revisaba obsesivamente. Nada. Sus redes sociales estaban inactivas, o al menos yo ya no tenía acceso a ellas. Había dejado de seguirme. No era un bloqueo, era algo peor: un silenciamiento. Un borrado discreto de su mundo digital. Como si yo nunca hubiera existido.

Intenté escribirle. Una, dos, diez veces:

“Amelia, por favor, habla conmigo.”

“Lo que te dijo mi madre no es la verdad. Es su verdad.”

“No puedo aceptar que esto termine así.”

Los mensajes quedaban en “Entregado”. Nunca en “Visto”. Era como gritar en una habitación insonorizada. El eco de mi propia desesperación era lo único que regresaba.

Ethan intentó hacer de puente.

—Déjala, Oli —me dijo una tarde, mientras hurgábamos sin entusiasmo en un plato de patatas fritas en un pub—. Está herida. Y asustada. Dale tiempo.

—¿Tiempo para qué? —pregunté, con la voz áspera por la falta de sueño—. ¿Para convencerse de que mi madre tenía razón? ¿Para olvidarme?

—Para respirar —dijo Ethan, con una seriedad inusual—. La apretaste mucho, demasiado rápido. La llevaste al ojo del huracán sin chaleco salvavidas. Necesita tocar tierra.

Pero yo no podía aceptar que la “tierra” fuera un mundo sin mí. Había probado la autenticidad, la conexión cruda y sin filtros que tenía con ella, y ahora todo lo demás sabía a ceniza.

El piano se convirtió en mi único confesionario. Las piezas de Chopin y Debussy que solía tocar con precisión técnica se volvieron quebradizas, llenas de arritmias y acordes disonantes que inventaba sobre la marcha. Mi profesor, el señor Alistair, frunció el ceño durante una lección.

—Técnicamente es un desastre, Oliver —dijo sin malicia—. Pero emocionalmente… es lo más honesto que te he escuchado tocar. ¿Qué te ha pasado?

No pude responder. ¿Cómo explicar que me había pasado una tormenta con ojos verdes y una cámara, que me había dejado limpio por dentro y luego se había ido, dejándome desnudo y expuesto?

La casa se sentía más grande y más vacía que nunca. Las conversaciones con mis padres eran transacciones funcionales. Mi madre me observaba con una mezcla de satisfacción y cautela. Había logrado su objetivo: la “complicación” se había eliminado. Pero debía ver la devastación que había dejado, porque una noche, sin que yo lo pidiera, hizo un comentario extraño.

—Esa chica… la fotógrafa. Parecía una joven sensata. Tomó la decisión correcta.

La miré, y por primera vez en mi vida, el respeto filial se quebró bajo el peso de mi rabia.

—La decisión que usted le dio, madre —dije, con una frialdad que hasta la hizo parpadear—. No se equivoque. No fue su decisión. Fue su ultimátum.

Me di la vuelta y salí, dejándola con la boca ligeramente abierta. Un acto de rebelión pequeño, pero me latía en las sienes.

Mientras tanto, gracias a Ethan supe que ella estaba bien. O al menos, funcionando. Se había sumergido en su concurso. Estaba fotografiando Londres con una obsesión renovada, como si a través del lente pudiera ordenar el caos que yo había introducido en su vida. Ethan la veía a veces, por casualidad, en sus paseos fotográficos.

“Parece más delgada,” me dijo una vez, y la culpa me atravesó como una lanza.

“Pero va decidida. Como una soldado.”

Esa imagen —Amelia como una soldado sola en la batalla de su propio arte— me desgarraba. Yo era el enemigo del que se estaba defendiendo. O eso creía ella.

Una tarde, impulsado por un dolor que ya no podía contener, fui a Páginas y Tazas. No esperaba encontrarla; era su refugio, y yo lo había contaminado. Pero necesitaba estar en un lugar que oliera a ella, a papel viejo y tranquilidad.

El señor Armitage me reconoció.

—Ah, el joven del chocolate —dijo con una leve sonrisa—. Ella no está.

—Lo sé —respondí—. Solo quería ver el lugar.

Montgomery, el gato, se acercó y se frotó contra mi pierna. Incluso él parecía saberlo. Hasta un gato callejero sentía la ausencia.

Me senté en su rincón habitual, junto a la ventana. Desde allí, miré el callejón gris. Era diciembre pleno, y Londres estaba en su punto máximo de bullicio festivo, pero dentro de mí era enero: estéril, gélido, interminable.

Saqué mi teléfono y abrí la única foto que tenía de ella. No era una foto mía. Era una captura de pantalla de una de sus publicaciones antiguas, antes de que me silenciara. Estaba de espaldas, con su bufanda granate, enfocando su cámara hacia las luces de Oxford Street. Solo una silueta, pero yo la reconocía en cada línea, en la curva concentrada de su cuello, en la forma en que sostenía su herramienta con una mezcla de reverencia y poder.

¿Qué estaría fotografiando ahora? ¿Capturaba la soledad que yo sentía? ¿O había encontrado una manera de congelar la felicidad en otro lugar, lejos de mí?

La distancia era insoportable. No solo porque la extrañaba, sino porque sabía que estaba sufriendo, y que yo era la causa. Y lo peor, lo absolutamente peor, era que no podía hacer nada para remediarlo. Cualquier intento de acercarme sería una invasión, una confirmación de todas las advertencias de mi madre.