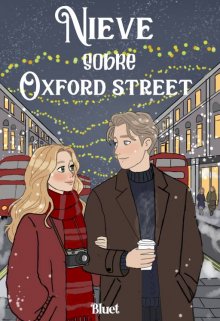

Nieve sobre Oxford street

Capítulo 11: La nevada más fuerte del año

Amelia

El invierno finalmente mostró sus colmillos. El cielo, que había estado gris y pesado durante días, se rasgó al final de la tarde, soltando no gotas de lluvia, sino copos de nieve gruesos y perezosos. No era la nevada suave de las postales navideñas; era una ofensiva. Para el anochecer, Londres estaba paralizada bajo un manto blanco y silencioso que ahogaba el ruido de la ciudad, convirtiéndola en un paisaje fantasma.

En mi habitación, el silencio era aún más profundo. Había pasado la tarde imprimiendo copias en papel fotográfico de mis mejores tomas para el concurso. Las había extendido sobre la cama: el invernadero, el niño del escaparate, un puente sobre el Támesis envuelto en niebla… y una que guardaba aparte: una toma robada de Oliver en el banco podrido, su perfil perdido en su música silenciosa. No la enviaría, pero no podía deshacerme de ella.

El vacío que había cultivado con tanto cuidado en las últimas semanas se sentía como una habitación demasiado grande y demasiado fría. Había llenado cada minuto con fotos, con Lucy, con paseos solitarios. Funcionaba. O eso me decía a mí misma. Pero las noches, como esta, con la nieve aislándome del mundo, eran las peores. El silencio susurraba su nombre.

Desde abajo llegaban el sonido de la televisión y la risa de Lucy. Mamá había dicho que no saliéramos bajo ningún concepto. “Quedémonos calentitos”, había sugerido. Y yo estaba de acuerdo. El frío exterior no era nada comparado con el que llevaba dentro.

Fue entonces cuando sonaron los golpes.

No en la puerta principal, sino en la puerta de la calle que daba directamente a nuestro pequeño recibidor. Golpes fuertes, urgentes, casi violentos, que hacían temblar la madera.

—¡Amelia! —gritó Lucy desde el salón—. ¡Alguien está en la puerta!

—Ya voy —respondí, con el corazón empezando a galopar. Nadie sensato salía en esta tormenta. Me abroché la bata sobre el pijama y bajé las escaleras corriendo.

A través del vidrio esmerilado de la puerta vi una silueta alta y oscura, cubierta de nieve. Una silueta que reconocí en cada fibra de mi ser, incluso antes de ver el rostro.

Con manos temblorosas, descorrí el cerrojo y abrí la puerta.

Una ráfaga de aire helado y copos de nieve me golpeó de lleno. Y allí, en el umbral, empapado y temblando, estaba Oliver.

Su aspecto era salvaje. Llevaba un abrigo oscuro abierto sobre un suéter, sin gorro, con el cabello rubio cenizo completamente blanco por la nieve y pegado a la frente. Sus mejillas estaban enrojecidas por el frío y algo más… una rabia feroz y contenida que ardía en sus ojos azules, haciéndolos parecer fragmentos de hielo ardiente. Respiraba con dificultad, formando nubes de vapor entre nosotros.

—¿Estás loco? —logré decir, mi voz un susurro ahogado por el viento—. ¡Está nevando a cántaros!

—Sí —dijo, y su voz era áspera, rota por el frío y la emoción—. Estoy completamente loco. Y es tu culpa.

—Oliver…

—No —cortó él, dando un paso adelante, obligándome a retroceder hacia el recibidor. Cerró la puerta de una patada detrás de él, aislándonos del vendaval—. No más silencio. No más mensajes ignorados. No más distancia. He intentado darte espacio. He intentado respetar tu decisión. Pero no puedo. No cuando… —Hizo una pausa, tragando saliva, mirándome como si fuera un fantasma que había estado persiguiendo—. ¿Sabes lo que he estado haciendo esta noche? He estado caminando. Por toda Londres. En medio de esta maldita tormenta. Porque en cada rincón, en cada calle iluminada, te veo. Te veo en la librería, en el puesto de waffles, en el puente… Y no eres tú. Es un eco. Y ya no puedo vivir de ecos, Amelia.

Sus palabras me golpeaban, cada una como un copo de nieve caliente que quemaba.

—Tu madre… —empecé.

—¡Mi madre no decide mi vida! —rugió, y el sonido hizo que me estremeciera—. Ella te mintió. No… peor: te dijo medias verdades envueltas en preocupación falsa. Sí, mi mundo es un infierno de flashes y expectativas. ¿Y sabes qué? Antes de conocerte, ya lo odiaba. Pero contigo… contigo tenía una razón para querer cambiarlo. Para encontrar una salida. ¡No para huir de ti!

—¡No quiero que cambies tu vida por mí! —grité, mis propias lágrimas empezando a caer—. ¡No quiero ser la excusa para tu rebelión! ¡No quiero que luego, cuando sea aún más difícil, me culpes a mí!

Su expresión se quebró. La rabia dio paso a un dolor tan crudo que me dejó sin aliento.

—¿De verdad crees eso? —preguntó, su voz ahora apenas un susurro áspero—. ¿Crees que lo que siento por ti es una… una rabieta adolescente? ¿Una forma de fastidiar a mi madre?

—¡No sé qué creer! —sollocé, envolviéndome en mis propios brazos—. Solo sé que desde que entraste en mi vida, todo es caos y dolor. Y miedo. Sobre todo, miedo.

Él cerró los ojos un instante, como si mis palabras fueran golpes. Cuando los abrió, estaban llenos de una determinación desesperada.

—El miedo lo entiendo —dijo, avanzando otro paso, reduciendo la distancia entre nosotros a menos de un metro. Podía sentir el frío que irradiaba su cuerpo, ver los cristales de nieve derritiéndose en sus pestañas—. Yo también te tengo miedo. Me aterroriza que seas lo mejor que me ha pasado y que ya lo haya perdido. Me aterra tu talento, tu terquedad, tu forma de ver el mundo… porque ahora que la he visto, no puedo conformarme con menos. Pero no voy a dejar que el miedo, ni el mío ni el que mi madre te metió, gane. No sin pelear.

Sus palabras me desarmaron. Él también tenía miedo. No era el heredero seguro de sí mismo, sino un chico asustado, de pie en mi recibidor empapado, declarando su fragilidad como un acto de valor.

—¿Qué quieres que haga, Oliver? —pregunté, con lágrimas corriendo por mis mejillas—. ¿Que ignore todo el sentido común? ¿Que me lance a un mundo que me va a devorar?

—¡Quiero que confíes en mí! —suplicó. Su mano se elevó como para tocarme, pero se detuvo a centímetros de mi rostro—. Quiero que me des una oportunidad de protegernos, no de escondernos. De encontrar nuestra propia manera. Quizás no sea perfecta. Quizás sea complicada. Pero será nuestra. —Su mirada buscó la mía—. Dime que no sientes nada. Dime que todo fue una ilusión y me iré. Me iré ahora mismo y no volveré a molestarte.