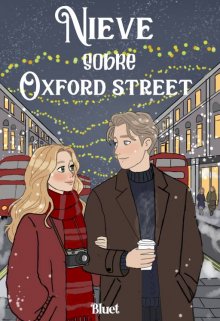

Nieve sobre Oxford street

Capítulo 12: Una decisión peligrosa

Oliver

El momento fue robado, pero el significado permaneció, grabado en mi piel como el calor después del frío. La imagen de Amelia, con sus ojos verdes brillando de lágrimas y sorpresa, sus labios a un suspiro de los míos, y luego la interrupción cómica y perfecta de Lucy, había cambiado la textura del universo. El muro de hielo se había resquebrajado, y por las grietas entraba un calor casi insoportable.

La madre de Amelia, una mujer de sonrisa cálida y mirada perspicaz, insistió en que me quedara hasta que amainara la tormenta. “No puedo dejarte volver a la calle con este tiempo, cariño. Te mueres congelado.” Me senté en su sofá desgastado y cómodo, envuelto en una manta de lana, con una taza de té humeante entre las manos que apenas dejaban de temblar. No del frío, sino del alivio brutal y del miedo renovado.

Amelia estaba sentada a mi lado, callada, robándome miradas furtivas. El pijama con pequeños renos y su cabello revuelto la hacían parecer aún más joven, más vulnerable. Más mía.

Lucy no paraba de hacer preguntas, hasta que su madre, con una sabiduría que agradecí, la mandó a la cama “para dejar respirar a los jóvenes”. La complicidad en su mirada cuando me dijo “Cuídala, Oliver” me conmovió hasta los huesos. En esta casa humilde y llena de vida, me sentí más aceptado que en cualquier salón de baile de mi propia familia.

Cuando finalmente la tormenta amainó a un susurro de copos perezosos, su madre nos dejó solos en el recibidor. “No tardes, Amelia.”

La puerta principal se cerró y nos quedamos allí, en el mismo lugar donde casi nos habíamos besado, ahora bajo la tenue luz de una lámpara. El silencio era denso, cargado de todo lo no dicho, de todo lo que habíamos intentado enterrar y que ahora bullía en la superficie.

—No puedo prometerte que será fácil —dije, rompiendo el silencio. Mi voz sonó ronca—. Mi madre, la prensa… será una batalla constante.

Ella miró sus manos entrelazadas. —Lo sé.

—Y no puedo prometerte que siempre sabré qué hacer. Que no tendré miedo.

—Yo también tengo miedo —susurró.

—Pero —continué, acercándome un paso— puedo prometerte que cada día elegiré esto. Elegirte a ti. A tu mundo de libros polvorientos y fotos robadas. Y lucharé para que haya un espacio para mí en él. Un espacio que no esté en los titulares, sino aquí —toqué mi pecho— y aquí —señalé su cámara, que descansaba en una repisa cercana.

Ella alzó la vista, y en sus ojos vi la batalla final. El último reducto de su miedo, esa voz que le decía que era más seguro retroceder, protegerse.

—Tu madre dijo que sería egoísta —murmuró.

—Egoísta sería dejarte ir por cobardía —respondí sin vacilar—. Por no querer enfrentarme a mi propia vida. Amelia, toda mi vida me han dicho lo que debo hacer, lo que debo ser. Tú eres la primera y única cosa que he elegido. Completamente. ¿Vas a quitarme esa elección?

Un temblor la recorrió. Luego, con una determinación que parecía brotar de lo más profundo de su ser, sacudió la cabeza.

—No —dijo, y la palabra era un juramento.

—Entonces deja de tener miedo —desafié, extendiéndole la mano. No era una súplica, era una invitación a un precipicio. A saltar juntos—. O mejor, ten miedo. Pero hazlo conmigo.

Ella miró mi mano, luego mis ojos. Y entonces, una sonrisa pequeña, valiente y hermosa apareció en sus labios. La misma sonrisa que había tenido cuando me dijo que su bufanda era su favorita. La sonrisa del desafío.

Tomó mi mano. Sus dedos se entrelazaron con los míos, fríos al principio, pero calentándose rápidamente.

—¿Ahora qué? —preguntó.

—Ahora —dije, sintiendo una oleada de energía pura y liberadora—, salimos.

No le di tiempo a protestar. La jalé suavemente, la ayudé a ponerse su abrigo y la bufanda granate, y salimos al mundo transformado.

Londres bajo la nevada era un sueño en blanco y negro. La nieve fresca amortiguaba todo sonido, y las luces de las farolas y los escaparates se reflejaban en el manto blanco, creando una luz mágica, plateada y azul. Las calles estaban desiertas, el caos habitual de la ciudad suspendido en el tiempo.

Caminamos sin rumbo, con las manos entrelazadas dentro del bolsillo de mi abrigo. No hablamos. No hacía falta. El crujido de la nieve bajo nuestros pies era la única música que necesitábamos. El aire gélido nos enrojecía las mejillas, nos nublaba el aliento, y cada vez que nos mirábamos, era para encontrarnos en un territorio nuevo y compartido.

Llegamos a uno de los puentes peatonales que cruzaban el canal de Little Venice. El agua negra reflejaba las luces de las casas-bote y la nieve seguía cayendo en grandes copos que se disolvían en la oscuridad. Nos detuvimos en el centro del puente, rodeados por el silencio y la belleza irreal.

Amelia se apoyó en la barandilla, mirando el paisaje. —Es increíble —susurró—. Parece que el mundo se ha detenido.

—No —dije, girándola suavemente hacia mí—. Al contrario. Acaba de empezar.

Bajo la luz de una farola antigua, con la nieve atrapando la luz como polvo de diamantes a su alrededor, pude ver cada detalle de su rostro. Las pestañas heladas, el rubor en sus pómulos, la pequeña cicatriz apenas visible en su ceja. Y sus ojos. Siempre sus ojos. Verdes, profundos y ahora completamente abiertos, sin muros, sin reservas. Mirándome a mí, no al heredero, no al problema, sino a Oliver.

—Amelia —murmuré, y mi voz era apenas un aliento en el aire frío.

—Oliver —respondió ella, y mi nombre en su boca era la melodía que mi corazón había estado intentando componer desde el día que la vi.

Ya no había chocolate derramado. No había madres intrusivas, ni cámaras ocultas, ni miedos de futuros inciertos. Solo este puente, esta nieve y la verdad innegable que latía entre nosotros.

Incliné la cabeza lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para alejarse. Ella no lo hizo. En cambio, se levantó de puntillas, cerrando ella misma la distancia.