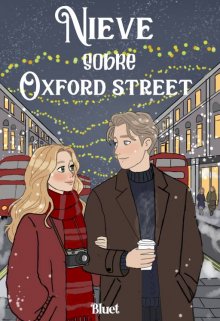

Nieve sobre Oxford street

Capítulo 13: Fotos con significado

Amelia

La luz de la mañana después de la nevada era cegadora. Un sol pálido de invierno se reflejaba en el manto blanco que cubría Londres, transformando la ciudad en un negativo sobreexpuesto de sí misma. Yo estaba en mi ventana, con una taza de té olvidada en las manos, observando el mundo transformado, pero mi mente no estaba en el paisaje.

Estaba en el puente. En sus labios. En la sensación de sus manos en mi rostro. En la decisión peligrosa y hermosa que habíamos tomado bajo la nieve.

Oliver. Oliver. Oliver.

El nombre era un latido constante, una melodía nueva y temeraria que había reemplazado la sintonía de miedo y duda de las últimas semanas. Había besado a Oliver Kensington. Y lo haría de nuevo. Y de nuevo. La idea me provocaba un vértigo delicioso.

Pero junto al vértigo también estaba la claridad. Una claridad nítida y fría como el aire de la mañana. Si iba a hacer esto, si iba a elegir el caos y la belleza de estar con él, no sería como una sombra en su mundo. No sería “la chica de”. Sería Amelia. La fotógrafa. Y tenía que capturar esto, la verdad de nosotros, antes de que el mundo exterior intentara distorsionarla.

Mi cámara me llamaba desde el escritorio. La tomé, sintiendo su peso familiar y reconfortante. Hoy no fotografiaría luces o calles. Hoy tenía un proyecto. Un proyecto secreto y vital.

Escribí un mensaje a Oliver.

Yo: ¿Tu lugar con el piano? El de verdad. No el de la mansión. ¿Podemos ir hoy?

Su respuesta fue casi inmediata.

Oliver: ¿A las 4? Es el momento en que la luz es perfecta. Te recogeré.

No preguntó por qué. Simplemente confió. Eso lo decía todo.

A las 4 en punto, estábamos entrando en un antiguo almacén reconvertido en el East End. No era un estudio de música lujoso. Era un espacio amplio y crudo, con vigas de hierro a la vista y paredes de ladrillo sin revocar. En el centro, bajo un tragaluz enorme por el que entraba un haz de luz dorada y llena de motas de polvo, había un piano de cola Steinway. No reluciente, sino con el barniz desgastado en los bordes, las teclas de marfil amarillentas por el uso. Parecía vivo, con historia.

—Es del abuelo —explicó Oliver, pasando los dedos con reverencia por la tapa—. Mi padre quería venderlo. Lo “rescaté” y lo traje aquí. Es mi verdadera sala de música.

—Es perfecto —susurré.

El haz de luz del tragaluz caía justo sobre el banco del piano, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire como nieve de oro. Oliver se sentó, sin necesidad de preguntas. Sabía por qué estaba allí. No como un modelo, sino como un cómplice.

—¿Qué quieres que toque? —preguntó, mirándome por encima del piano.

—Lo que sientas —dije, ya ajustando los parámetros de mi cámara. La luz era baja, dorada. Necesitaría un trípode. Lo monté en silencio mientras él pensaba.

Luego, comenzó.

No fue Chopin. Fue algo propio. Una melodía que empezó lenta, titubeante, como el amanecer después de una larga noche. Notas que buscaban su lugar, que tropezaban y se levantaban. Era una música sin pulir, llena de espacios vacíos y preguntas. Me congelé, observándolo a través del visor.

Su rostro estaba de perfil, bañado por la luz lateral. Sus ojos estaban cerrados, las cejas ligeramente fruncidas en concentración. Sus dedos, largos y ágiles, se movían sobre las teclas con una fuerza contenida, a veces acariciando, a veces golpeando. En su expresión no había nada del Oliver Kensington público, seguro y pulido. Aquí había vulnerabilidad, pasión cruda y una tristeza profunda que se transformaba en belleza bajo sus manos.

Esta era la verdad. La que escondía detrás de la sonrisa de las galas y los trajes a medida. El artista atrapado en el heredero. El chico que se sentía solo incluso rodeado de gente. El hombre que había caminado bajo una tormenta de nieve para decirme que no se rendiría.

El clic del obturador fue apenas un susurro en el espacio resonante. No disparé en ráfaga. Disparé con intención, componiendo cada toma como si fuera la única: el encuadre de sus manos, la tensión en su cuello, la forma en que la luz dorada dibujaba la curva de su pómulo y se perdía en la sombra de su mandíbula. La manera en que su cabello caía sobre su frente, desordenado. La soledad monumental del hombre frente al instrumento en el gran espacio vacío.

La música se volvió más intensa, más desesperada, luego encontró un acorde mayor, una nota de esperanza obstinada que se repetía, creciendo, hasta transformarse en algo poderoso y resonante que llenaba todo el almacén, vibrando en mis huesos. Fue entonces cuando abrió los ojos y miró directamente a mi lente.

No fue una mirada de pose. Fue una entrega. Me abría la puerta a su alma y me decía: “Aquí estoy. Esto soy. Tómame.”

Apreté el obturador. Clic.

La nota final se desvaneció, dejando un silencio cargado y sagrado. Oliver dejó caer las manos sobre las teclas, jadeando ligeramente. Yo bajé mi cámara, temblando.

Nos miramos a través del polvo dorado. No dije nada. No hacía falta. Había visto. Había capturado.

—Esa —dije finalmente, mi voz un hilo en el silencio—. Esa es la foto.

Él se levantó y se acercó a mí. Sus ojos estaban brillantes, no con lágrimas, sino con una emoción transparente.

—¿La foto para qué? —preguntó, aunque creo que ya lo sabía.

—Para el concurso —respondí, sosteniendo su mirada—. “La esencia de la Navidad londinense.” Esto… esto es la esencia para mí. No son las luces ni los mercados. Es… encontrar luz en la oscuridad. Belleza en lo imperfecto. Verdad en un mundo lleno de mentiras. Encontrar un hogar en otro ser humano, aunque todo a tu alrededor te diga que no encajas.

Un temblor lo recorrió. Alargó la mano y tocó con suavidad el cuerpo de mi cámara.

—¿Estás segura? —susurró—. Si gana… si la publican… será mi rostro el que vean. Mi mundo se entrometerá en el tuyo, en tu arte, de la manera más pública posible.