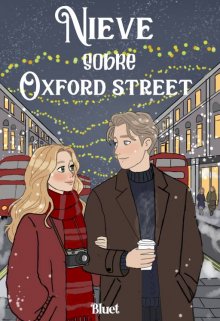

Nieve sobre Oxford street

Capítulo 17: Nochebuena sin él

Amelia

El aroma a pino, a galletas de jengibre recién horneadas y a cera de velas de colores llenaba nuestro pequeño piso, creando una burbuja de calor y luz que intentaba, con todas sus fuerzas, contrarrestar el frío que llevaba dentro. Era Nochebuena, y la casa estaba decorada con el caos alegre y sentimental típico de los Hartwell: adornos hechos a mano por Lucy y por mí en años pasados, luces de colores que parpadeaban de forma errática, y el árbol, siempre un poco torcido, cargado de chucherías sin valor pero llenas de memoria.

Lucy saltaba por toda la casa con un gorro de Papá Noel, llena de una energía nerviosa que sabía que era, en parte, por la festividad y, en parte, por la tensión no dicha que flotaba en el aire. Mamá canturreaba villancicos junto a la radio mientras sacaba el pavo del horno, pero sus miradas furtivas hacia mí, llenas de preocupación, delataban su verdadero estado de ánimo.

Yo ayudaba, ponía la mesa, sonreía cuando era necesario. Pero era como actuar en una obra de teatro. Movía los labios, hacía los gestos, pero por dentro era un paisaje de nieve recién caída: impecable, silencioso y muerto.

Habían pasado días desde el enfrentamiento en la mansión Kensington. Desde que escuché, desde la puerta del estudio, la conversación desgarradora entre Oliver y su madre. Su rabia, su dolor, su valiente desafío final… y luego, el silencio helado entre nosotros en el vestíbulo. No me había llamado. No había escrito. Nada.

Ethan me había llevado a casa ese día, diciéndome que Oliver necesitaba procesar, que la batalla con su madre había sido un punto de no retorno. “Dale tiempo”, había dicho, igual que antes. Pero esta vez, el tiempo no se sentía como un sanador; se sentía como un verdugo, decapitando lentamente la última esperanza a la que me aferraba.

Su madre había ganado. No con sus artimañas sucias, que Oliver había desenmascarado, sino con la simple y brutal verdad de sus palabras: “Te ha dejado, ¿no es así?” En ese momento, en el pico de la crisis, yo lo había dejado. Le había pedido que se fuera. Había dejado que el miedo, el pánico a la exposición, me venciera. Y aunque ahora entendía la manipulación, aunque ahora mi rabia hacia ella era un fuego frío, no podía borrar ese hecho. Yo había roto la confianza. Yo había elegido mi seguridad sobre nuestro “nosotros” cuando más importaba.

Y ahora, en Nochebuena, él no estaba. La nevada que nos había unido había dado paso a un deshielo gris y sucio, y con él parecía haberse llevado cualquier posibilidad de que él volviera.

—¿Crees que Oliver vendrá? —preguntó Lucy de repente, mientras colocaba una guirnalda plateada en el centro de la mesa. Su voz era tentativa, esperanzada.

—No, cariño —respondió mamá suavemente, antes de que yo pudiera encontrar el aire para hablar—. Esta noche es para la familia. Para nosotras tres.

Lucy frunció el ceño, mirándome. —Pero él es…

—Lucy —la interrumpí, y mi voz sonó más cortante de lo que pretendía—. Por favor.

Ella se mordió el labio y asintió, retirándose. La culpa se sumó al vacío en mi pecho. No debía hablarle así. No era su culpa que mi corazón estuviera hecho trizas.

Sentadas a la mesa, con el pavo brillante y toda la tradición desplegada frente a nosotras, el vacío era una presencia física. Mamá hizo un brindis por la familia, por la salud, por un nuevo año lleno de esperanza. Yo choqué mi copa de sidra con las suyas, fingiendo una sonrisa que se sentía como un espasmo.

Cada risa de Lucy, cada anécdota de mamá, cada villancico de la radio, me recordaba lo que no tenía. Recordaba su sonrisa torpe en el café después del invernadero. Su concentración feroz mientras tocaba el piano. El calor de su mano en la mía bajo la nieve. El sabor de su beso, a invierno y a promesa.

Ahora, esa promesa yacía rota, y yo era en parte responsable.

Mamá intentó incluirme. —Amelia, cuéntanos de esa foto que enviaste al concurso. ¿Cuándo sabrás el resultado?

—Después de Año Nuevo —murmuré, empujando las judías verdes con el tenedor. La foto. La foto de Oliver. La había enviado, en un último acto de desafío y fe, justo antes de que estallara el escándalo. Ahora, la idea de que pudiera ganar, de que su rostro vulnerable y verdadero fuera exhibido como un trofeo, me provocaba náuseas. Sería la prueba final de que lo había expuesto, de que había usado su dolor para mi propio avance artístico.

—Estoy segura de que será preciosa —dijo mamá, con un optimismo forzado.

Asentí, incapaz de hablar. Lo precioso se había convertido en algo peligroso. Lo verdadero, en una carga.

Después de la cena, nos sentamos en el sofá con mantas, viendo una vieja película navideña en la televisión. Lucy se durmió con la cabeza en el regazo de mamá. Yo miraba la pantalla sin verla, las luces del árbol parpadeando en mi visión periférica como señales de socorro distantes.

¿Dónde estaría él ahora? Probablemente en alguna cena de gala obligatoria, sonriendo con esa sonrisa vacía que tanto odiaba, rodeado de la elegancia fría que era su herencia. ¿Pensaría en mí? ¿O ya habría decidido, en el silencio después de la batalla con su madre, que yo era demasiada complicación, demasiado dolor, para una vida que ya era bastante difícil?

La campanada de las doce en la televisión me hizo saltar. Nochebuena había terminado. Era Navidad. Y no había milagros. No había nieve mágica, ni princesas rescatadas, ni herederos apareciendo en la puerta.

Mamá cargó con Lucy, dormida, hacia su habitación. —¿Vienes, cariño? —me preguntó, con voz cansada.

—En un momento. Apagaré las luces.

Me quedé sola en el salón, con solo las luces del árbol iluminando la habitación. El silencio era completo. Me acerqué a la ventana y aparté la cortina. La calle estaba vacía y silenciosa, cubierta por una fina capa de escarcha que brillaba bajo las farolas. Ni un alma. Ni un coche. Nada.