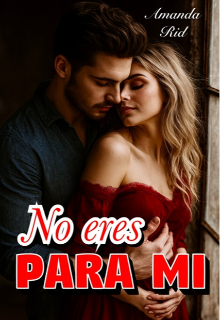

No eres para mí

5

Camino por el pasillo hacia el baño, sintiendo cómo la adrenalina fluye lentamente por mis venas. Las manos se han calmado un poco, pero el corazón sigue latiendo más rápido de lo normal.

Necesito una ducha. Agua caliente. Algo que lave esta noche de mi piel. Algo que me ayude a sentirme limpia de nuevo, normal—no como si estuviera atrapada en la pesadilla de otra persona.

Abro la puerta del baño y me quedo paralizada.

Junto al espejo hay una chica envuelta en mi toalla. Mi favorita: la blanca, con un pequeño bordado en la esquina, la misma que mamá me regaló para mi cumpleaños.

En su cabeza está mi diadema de maquillaje. Rosa, de felpa, la misma que busqué anoche dando vuelta todo el baño.

Se está pintando los labios con lápiz labial rojo, mirándose en el espejo como si fuera su baño. Su casa. Su vida. Su toalla.

Pasa lentamente el lápiz labial por el labio inferior, presiona los labios, evalúa el resultado.

Siento cómo algo dentro de mí hace clic. Como un interruptor. Como si algo cambiara del modo "aguantar" al modo "basta".

—¿Qué estás haciendo? —pregunto, y mi voz suena demasiado tranquila. Demasiado baja. Tan baja que me da miedo a mí misma.

La chica se da la vuelta.

Es alta, esbelta, con largo cabello oscuro que cae sobre sus hombros en ondas, y un rostro que probablemente se considera hermoso. Perfecto.

Me mira de arriba abajo, sin prisa, evaluándome. En sus labios aparece una sonrisa despectiva.

—Ah, ¿tú eres la nueva? —dice, volviéndose de nuevo hacia el espejo, como si no fuera lo suficientemente interesante para continuar la conversación—. Mateo dijo que se había mudado una chica. Un ratoncito. Calladita.

Doy un paso hacia el baño, intentando mantener la calma.

—Esa es mi toalla —digo claramente.

—¿Ah, sí? —ni siquiera me mira, sigue arreglando la diadema en su cabeza—. Bueno, ahora es mía. ¿No ves? La estoy usando.

—Y esa es mi diadema —añado, cerrando los puños.

—También es mía ahora —se la arregla en la cabeza, sonriendo a su reflejo—. Me queda mejor a mí que a ti. El rosa no es tu color, ratoncita.

Siento cómo dentro de mí crece algo caliente. Algo peligroso y furioso. Algo que exige explotar.

—Quítatela. Ahora mismo —digo entre dientes.

Se gira hacia mí. Sus ojos son fríos como el hielo. Da un paso más cerca, cruza los brazos sobre el pecho y me mira con altanería.

—¿O qué, ratoncita? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir corriendo a quejarte? ¿A quién? ¿Tal vez vas a llorar?

Doy un paso brusco hacia adelante, agarro la diadema de su cabeza y tiro de la toalla de un movimiento.

—¡Oye! —chilla, agarrando la toalla, tratando de mantenerla sobre ella—. ¿Qué te pasa, estás loca?

—¡Esto es mío! —grito, tirando más fuerte, sintiendo cómo los dedos se clavan en la tela—. ¡Mío, ¿entiendes?! ¡Mío!

Me empuja en el hombro. Yo la empujo de vuelta.

Chocamos junto al lavabo. Me agarra del cabello, tira con fuerza, y el dolor atraviesa mi cabeza. Le doy un codazo en el costado. No muy fuerte. Pero lo suficiente para que retroceda, soltando mi cabello.

—¡Estás loca! —grita, sujetándose el costado y mirándome con indignación evidente—. ¿Tienes rabia o qué?

—¡Y tú eres una ladrona! —grito en respuesta, respirando con dificultad—. ¡Y descarada, además!

De repente, en la puerta aparece Mateo. Por supuesto, este maldito Mateo. Siempre aparece donde no lo esperan.

Está de pie, apoyado con el hombro en el marco de la puerta, los brazos cruzados sobre el pecho. En su rostro hay una sonrisa irónica. Divertida. Como si acabara de encender la televisión y hubiera llegado justo al momento más interesante de una serie.

Nos observa como si estuviera viendo un show de comedia. Los ojos le brillan de diversión.

—¿En serio? —dice, levantando una ceja y apenas conteniendo la risa—. ¿Están peleando por una toalla? Esto es lo mejor que he visto en toda la semana.

—¡Ella tomó mis cosas! —digo, señalando a la chica con el dedo, tratando de recuperar el aliento—. ¡Sin permiso! ¡Simplemente las tomó! ¡Eso no se hace!

—¡Ella me atacó! —chilla la otra, presionando la toalla contra ella y señalándome con los ojos muy abiertos—. ¡Me arrancó la toalla! ¡Pude haberme caído!

Mateo suspira, se pasa la mano por la cara, pero la sonrisa no desaparece. Al contrario, se hace aún más amplia.

—Sofi, ve a vestirte. En mi habitación —dice tranquilamente—. O no te vistas, parece que aún no hemos terminado...